「カワヅザクラ(河津桜)」 の故郷 「河津町」へ

三島から伊豆箱根鉄道で修善寺下車。 バスで道の駅「天城越え」へ。

「河津桜」の見頃にはまだ早い時期でしたが

日当たりのよい場所には所々に咲き始めていました。

*案内看板の文字は小さすぎますが以下のように書かれています。

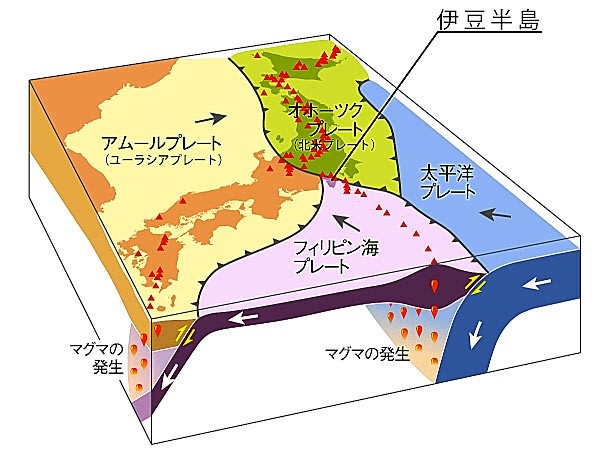

「伊豆半島の東側半分とその沖の相模湾には、約100個の単成火山

(一度の噴火で生じる火山)からなる「伊豆東部火山群」があります。

この火山群の中の鉢窪山と丸山は、約17000年も前に噴火した美しい

円錐形のスコリア丘で、その麓から流れ出した溶岩が本谷川に流れこみ

なだらかな溶岩台地と伊豆の名瀑といわれる 「浄蓮の滝」 を作りました。

この滝の崖には溶岩が冷え固まってできた 「柱状節理」 が見られます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅へと向かい、そこからはバスで

国道414号を南へと走り、月ヶ瀬温泉や湯ヶ島温泉などを通過し

道の駅かと思われるほどの広々とした「浄蓮の滝駐車場」に到着。

ワサビ田やみやげ物店の脇を下って「大谷川」河畔に着きました。

対岸の断崖を激しく流れ落ちる初めて眼にする「浄蓮の滝」の姿は

今でもはっきりと眼に焼きついています。

「浄蓮の滝」 (落差25m 幅7m)

山あいの滝周囲の岩盤には、かつての火山活動により噴出した溶岩が

冷え固まり、「無数の柱を立て並べたような」模様が見られます。

この滝にも、流れの右下の崖が露出した岩肌に

そのような模様が見えます。左側の崖は苔や枝葉で覆われて

残念ながらそのような模様は見ることができません。

このような昔の激しい火山活動を物語る 「柱状節理」 は

地質学の調査研究にも大いに役立っています。

(*滝がかかっていない崖にも 「柱状節理」 は見られます。)

滝前の苔むした巨岩は、石川さゆりが歌った名曲「天城越え」

(吉岡治作詞・弦哲也作曲)の記念碑となっています。

記念碑付近の川沿いにも「ワサビ田」が広がっていました。

「天城越え」の曲は、せつなくはかない踊り子と学生の恋と

「日本の滝百選」 、伊豆の名瀑 「浄蓮の滝」 の激しい流れを

歌いこんでいるかのように思えます。