<続き>

そこで帰国後、資料を渉猟することになる。先ずは金首露王陵の解説版にあった古代インドの双魚文である。調べると古代インドの天文である黄道十二宮に双魚宮(Pisces:ピスケス)があり、占星術では魚座とある。その初出は古代インドではなく、古代バビロニア(前19世紀-前16世紀)で、西に伝わったものがギリシャ神話の体系に組込まれ、インドにはギリシャから紀元前後に伝播したようである。尚、古代バビロニアとは、メソポタミア(現:イラク)南部を占める地域である。

時代はくだるが、アケメネス朝ペルシャの創始者キュロス大王は、紀元前550年にペルシャを治めていたメディア王国を倒して独立し、その後新バビロニア王国を倒してオリエントを支配下に置いた。そのアケメネス朝ペルシャの都であるパサルガダエの宮殿址に、4枚の羽根を持ち、エジプト風の王冠を被った人物像が残っており、その王冠は三匹の魚が装飾されているとのことであった。

さらに古代四大文明からの出土品を掲載した美術全集をあたっていると、インダス文明前紀のメヘルガル(Mehrgarh)遺跡から、出土したという魚文を描いた陶器皿の写真が掲載されていた。

解説文によると、その皿は前2800年頃の金石併用時代の陶器で、径は23.2cmとある。そして出土地はパキスタン・バロチスタン(Balochistan)州で、現在のクエッタの南東、インダス川の西方山岳部に位置する。そこでは轆轤を使い、硬く焼かれた陶器は薄く、表面には幾何学文や動物文が描かれていたとのことである。その魚文皿の模様を調べると、見込み中央には3重の円圏が描かれ、その3番目の円圏の外側には、相対する2箇所に外側に向かって二葉の水藻が配置されている。3重円圏と見込みから器壁(カベット)にたちあがる部分に描かれた2重円圏の間に、陰陽に配置された双魚が描かれている。魚眼は顔にあたる部分の中央に大きく描かれ、顔は塗り潰されている。そして尾鰭は、サンカンペーン窯の魚文にも見ることができる、大きく二股に分かれたそれである。更に器壁には、左向きに回遊する三匹の魚文が、描かれている。

写真ではあるが、この前2800年頃の魚文皿を見ていると、“なぜ双魚文なのか”という命題の何がしかが、分かるような気もする。

さて古代インドの双魚宮であるが、種々調査すると不滅の生命力を持つとされ、ヒンズー教のビシュヌ神が魚(釈迦の前世も魚)に化身したとも云われていることが分かった。そのような過程を経て仏教にも取り込まれて、仏足石にも刻まれるようになったかと思われる。その仏足石、わけても南伝沿いの東南アジアのそれを概観する前に、中国の魚文について見ることにする。

中国の魚文については陶磁器文様に限らず、織物や金属器、漆器等々の器物にまで範囲を広げたが、さきの新石器時代に相当する前2800年頃のメヘルガル遺跡から出土した、魚文陶器皿の時代まで遡るような魚文を探しだすことはできなかった。

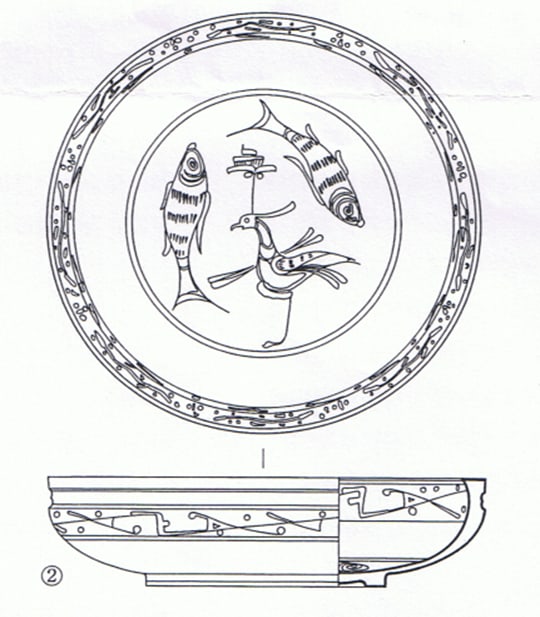

図は前3世紀(秦)の彩漆鳥魚文盂である。湖北省雲夢県睡虎地11号墓から出土したもので、魚と鳥は必ずしも写実的ではなく、図案化しているが、軽快な感じがする。水中の魚を鷺が追う情景は、収穫の豊饒を意味するという。このモチーフは中国でも、前3000-2000年頃からと云われているが、その現物はもとより写真でも見たことはない。尚、『盂』とは秦漢時代の用語で、木製の飲器や盤をそのように呼ぶとのことである。興味があるのは、その器形で、器壁が弧を描き大きく開く盤で、口径に対する高台径の比率が大きく、かつ高台が低いのは、後世のサンカンペーン陶磁盤の形と似ているが偶然の一致であろう。

次の写真は前漢初期(前2世紀)の彩漆三魚文耳杯である。これは湖北省荊州市江陵鳳凰山168号墓から出土したもので、見込み中央に四葉文を置き、それを巡って時計回りに3匹の魚が回遊している。魚文の頭部は紅漆で塗り潰されており、鱗は波状に表現されている。中国では魚文は双魚文として、陰陽に配置されて定着するが、前漢代ではまだ魚の数が固定していないようである。

釜山・梵魚寺と金海の金首露王陵で見たことに触発され、帰国後西方ペルシャと中国の魚文の初出を探ってきた。その目的を必ずしも達したとは思っていないが、双方共に2000年前程度の話ではなく、新石器時代や金石併用時代まで遡れそうである。

<続く>