2021年11月23日 稲村ダム

稲村ダムは高知県土佐郡土佐町瀬戸の吉野川水系瀬戸川にある四国電力(株)が管理するロックフィルダムです。

1970年代以降、電化製品とりわけエアコンの普及による電力消費の昼夜間格差の拡大を受け、電力各社は火力や原子力との連携が図れ余剰電力を有効利用できる巨大蓄電池としての揚水発電に着目します。

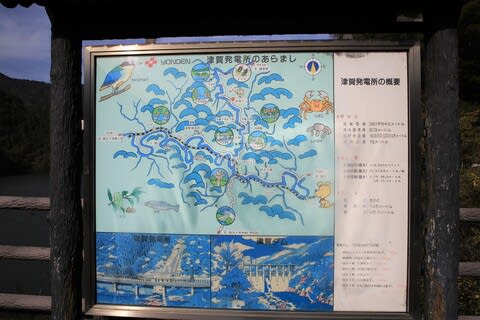

四国電力も1982年(昭和57年)に同社初の純揚水発電所である本川発電所を建設、稲村ダムは同発電所の上部調整池として同年竣工し、下部調整池である大橋ダムとの有効落差528.4メートルを利用し最大61万キロワットの純揚水式発電が稼働しました。

稲村ダムの天端標高は1127.5メートルで四国最高地のダムとなっています。

ダムは稲村山登山口になっており左岸ダムサイトには大きな駐車スペースがあります。

しかしダム下へ通じる管理道路や天端は立ち入り禁止のため見学は左岸からにとどまります。

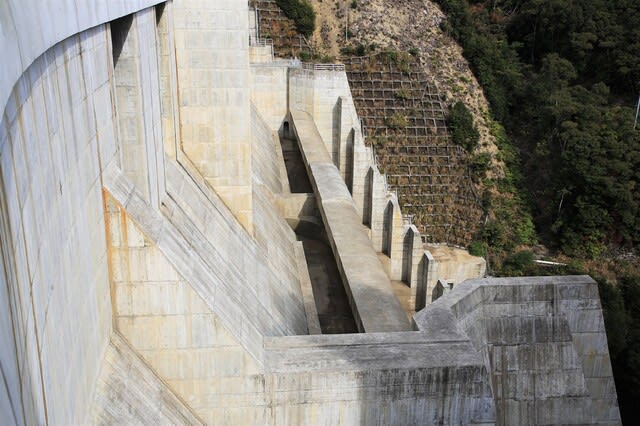

堤高88メートル、堤頂長353メートルのロックフィルダム

吉野川上流域は三波川変成帯で構成されており、ロックフィルダムとしては珍しくリップラップには結晶片岩や黒色片岩が使われています。

もう一枚

朝日を受け片岩特有の独特の光沢を放ちます。

広い天端ですが立ち入り禁止。

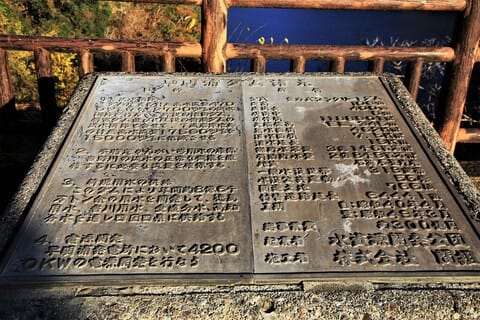

音声解説付きの説明板

この手の音声解説はボタンを押しても反応しないことが多いのですが、ここはちゃんと説明が始まります。

早朝の訪問ですが、堤体中央の線が満水位で水位はかなり低め。

近年太陽光発電のシェアが上がったことで揚水式発電の運用も大きく変化し、日中に太陽光の余剰電力で揚水し、太陽光の出力が落ちる宵の口から深夜に発電するという運用が一般的になっています。

夕方に向けて太陽光の余剰電力で揚水されると思われます。

洪水吐内側は護岸のため一段高くなっています。

横越流式洪水吐

奥は管理事務所。

逆アングルで。

竣工記念碑。こちらも片岩。

管理事務所

遠隔操作で職員の常駐はありません。

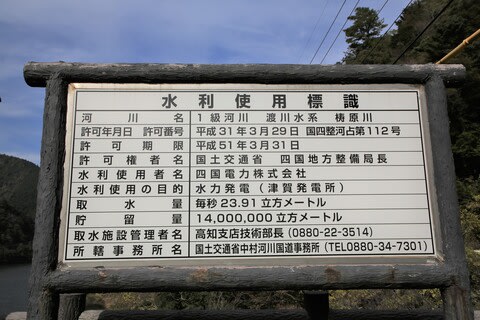

水利使用標識。

左岸上流側のこの施設

繋留設備かと思ったら河川維持放流用の取水設備でした。

ダム湖周辺は片岩で形成された独特の岩稜が続きロケーションも悪くないですが、天端等の立ち入り制限は発電施設としてはやむなし。

稲村山はアケボノツツジが有名で、花の季節にはダムサイトの広い駐車場がいっぱいになるほどの登山者で賑わうようです。

(追記)

稲村ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。

2326 稲村ダム(1758)

高知県土佐郡土佐町瀬戸

吉野川水系瀬戸川

P

R

88メートル

352メートル

5800千㎥/5100千㎥

四国電力(株)

1982年

◎治水協定が締結されたダム