【松谷名誉園長さんと気まぐれ散歩】

2012.12.9(日)

アメリカヤマボウシ 別名:ハナミズキ(花水木)ミズキ科

幹の表面の特徴はサメ肌のよう、この木は5~60年経ってます、鹿の角のように枝分かれしているのがこの木の特徴⇒仮軸分枝(主軸の先端部が伸長を停止し、次の年は腋芽が替わって主軸として伸長していくこと。)

枝の先端を観察すると2種類の芽があるって解りました、

①橋の欄干の擬宝珠(ぎぼし)のような丸いのと

②細くシュッと尖がってるのと・・・

①は花芽、②は葉芽、花がたくさん咲いた年の秋には赤い実がたくさん生ります、毎年そうなんかって言うとそうじゃないんですね、たくさんの花が咲くのは隔年ごとって法則があるようです。

G/Wの頃には花が咲きますね。秋の紅葉もキレイです、紅葉が早く始まるのがコレです。ヤマモミジとかのモミジ類よりも早いそうです。

花の色は2種類、赤系と白、赤系の葉っぱは真っ赤に紅葉します、春に花を観察して秋に葉っぱの紅葉を観察して確かめる、樹木は1年を通して観察しましょう・・・

ヒマラヤスギ(ヒマラヤ杉)マツ科

大正6年ごろからここ京都府立植物園に在ったという。

下に落ちてる毛虫のようなモノ?ヒマラヤスギの雄花、摘まんでポンポンとすると花粉が出ます

ヒマラヤスギに花が咲くんですか?何月頃に咲くんですか?

11月の中下旬頃に咲きます、それが証拠に雄花が落ちてます、花が咲かないのは仕方がないですね、裸子植物だから・・・花の咲かない木はアリマセン。

シリブカガシ(尻深樫)ブナ科

名前の由来はドングリのお尻がちょっとへっこんでるソレが深いので。

ドングリは白い粉が吹いたようになってる(右側の写真の右のドングリ)

布でこするとピッカピカに光った(右側の写真の左のドングリ)

ドングリの仲間で実が生ってない時にどうして見分けるのですか?

葉っぱで見分けるんですが、シリブカガシは常緑樹なんで年中葉っぱを付けてます、この葉っぱの特徴は裏側が灰色でちょっと輝いてますね。花の咲く時期は9~10月、翌年にドングリが生ります、その時期には花と実が同時に観察できるというのが特徴です。

他のドングリはほとんどが春に花が咲きます。

ドングリの生る木は日本で10種類あるとか・・・そのほとんどが京都府立植物園内にはあるそうです。

クヌギ(椚)ブナ科

クヌギの肌はボコッ、ボコッとなってます、コレはコルク質なんですね、触ってみたら肌自体は固いんだけど、柔らかいカンジがする?

縦に深い溝があるのが特徴

クスノキ(樟、楠)クスノキ科

縦皺ですね、ワリと鋭い縦皺さっきのクヌギとはまた模様が違ってますね。

イチョウ(銀杏)イチョウ科

両横に若い木が育ってます、色が白い若い肌と、歳取った肌と、やっぱり歳をとるとシワが・・・

葉っぱが付いてる時はすぐイチョウとわかるけど、葉っぱが落ちててもイチョウとすぐ分かる見分け方は?

イチョウは枝ぶりに大きな特徴があります、長い枝があってその枝から中長の枝があってその枝から短い枝(短枝)が出てる、コレがイチョウの木の特徴。

短枝もよく見ると枝の先の方と付け根とでは短枝の長さが違ってます、付け根の方の短枝が長いコレって年輪と一緒なんです、先の方の短いのって1年目の枝、手前の方と大きな枝に近い方が年輪を重ねているということやそうです。

その先に葉っぱがどこに付くかというとコレ↓です。

葉柄の長さが全部違ってきます、なんで差ができるかは?

ソレは生き抜く戦略、光合成をするため太陽の光を個体全体で全部摂ってやろうという戦略、みんな同じ長さだと?・・・

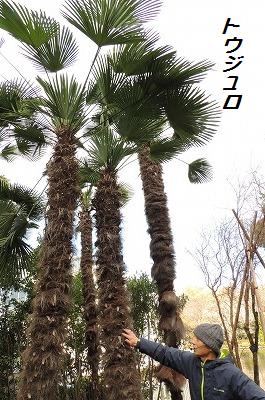

トウジュロ(唐棕櫚) ヤシ科

非常に特殊、コレの肌はケムクジャラ!!

コレで棕櫚縄(シュロ縄)を編みます、シュロにもトウジュロとワジュロと2種類あります、トウジュロは葉っぱが真っ直ぐピンと伸びてる、ワジュロの方はもうちょっと長くてほとんどの葉っぱの先がお辞儀してる、見分け方のコツですね。

ムクノキ(椋の木)ニレ科

この肌を見て、カサカサでフケが落ちる寸前のようなカンジ、この木の仲間にはエノキがありますがエノキはこんなにカサカサしてない・・・

ムクノキのカサカサ度は年中こんなモンです。

イイギリ(飯桐)イイギリ科

この木は雌雄異株です。

松谷名誉園長さん談話

「私がここへ来たときは樹木係の係長でした、初めは何もわからずいろいろ勉強して、種から育てることが非常に大事なことだとわかりました。最初はこの木(イイギリ)だったんですが、なかなか実が生らないなぁと思ってたんです、雌雄異株と知らんかって雄株だったんですね、大阪府の交野にある大阪市大理学部植物園に行ったとき赤い実がいっぱい生ってたんですね、コレ、凄いなぁって、私のずっと先輩と二人で実をもらいに行って種を蒔いといて大きくなったんがコレ!無茶苦茶ウレシイです、雄株が圧倒的に多くって雌株はわずかなんですよ、けど雌株は実が生るんでゼッタイ観賞価値もあるんで・・・やっと実が生って本当にうれしく思います」

ロウヤガキ(老鴉柿)カキノキ科

ツクバネガキ(衝羽根柿)がわかりやすいですね。

お正月につく羽根に似てる、羽根が4枚(萼片)ですね、最近では盆栽で人気があります。

センダン(栴檀)センダン科

肌を触ってみると、ゴツゴツ感、コレがセンダン独特のモノ、この木は連合軍に接収される前からここに居たそうです

枝の先に実が生ります、落葉しても1月~2月まで実が残ります「栴檀坊主(せんだんぼうず)」と呼びます。この実の果肉を洗って種で作ったのがコレ(数珠)です。

ここで、松谷名誉園長さんとの京都府立植物園にての観察会は終わりです

他にストランバエシア・ダビディアナ、モッコク、カクレミノ、エキウム・ウィルドプレッティ、ホソバイヌビワなど観察の上、解説していただきました。

「ねぇ、わんちゃん、もう樹木の名前バッチリでしょ?」って言わないでね・・・

だって、1時間ちょっとの間にこれだけのモン教えていただいて、アタマの中パニック・・・なんだから。

松谷名誉園長お薦めのNo.1ビューポイント

「皆さん、ここで回れ右してください、京都府立植物園から見える比叡山のNo.1ビューポイントです、もう一か所バラ園から見える比叡山もNo.1ビューポイント、どちらも甲乙つけがたいので、またつけたくもないので、どちらもNo.1ビューポイント、ナンバーワンが二つあります。見えてるところからちょっと右に寄りますと大文字山になります、雪が降った翌日、見に来て下さいホンマにスバラシイ、向こうに赤く見えてるのはヌマスギ・・・」

京都府立植物園ぶらり散歩、まだまだ続きます

【重要なお知らせ】

わんちゃんとは絵手紙繋がりのMさんからいつも季節の花だよりをいただいてます。

【わんちゃんの独り言】のなかの【おまけ】として紹介させていただくのは、ちょともったいない気がします

それで【折々の花だより】として新しくblogを起ち上げました ➱こちら

更新はその都度お知らせいたしますので、ぜひぜひご覧になってください、ヨロシクです。

]\

]\