≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

私が住んでる町は京都府南部の精華町です

精華町の広報誌に

主催 せいか健康づくり宣言プロジェクト:いきいき健康ウォーク

「山の辺の道」コース参加者募集中

コース:桜井駅(近鉄)→柳本駅(JR)歩行距離:約8.6㌔ 歩数:12800歩

(手頃じゃないですか・・・)

申し込みは→精華町役場 衛生係 保険衛生課

友達のOさんの分も一緒にすぐ申し込み、参加してまいりました。

近鉄桜井で下りて駅前でまずストレッチ体操、

人数確認のため「ハイ番号!」「1・2・3・・・・」

歩き始めは、

アップダウンは全然キツクないです。

金屋の石仏 、大神神社、玄賓庵、桧原神社、景行天皇陵、崇神天皇陵と巡り、歩きながら、お野菜や果物を買ったりしながら、おしゃべりしながら・・・

途中、鎌倉から来てはるご婦人とちょこっとお話、

「鎌倉ってお寺とかあって、良いところじゃないですか、関西人のあこがれなんですよ」

「う~~ん 全然、そりゃぁ奈良や京都の方が、ず~っとスケールが大きいわ~~」

「この山の辺の道を、おひとりで?」

「ハイ」

「神社とかお好きなんですか?

「ハイ」

「神社って?わざわざ鎌倉から?何でですか?」

「神社にお参りして『気』をもらいますのよ」

「気?」

「ハイ」

JR柳本駅にて解散

この日、時々グランドゴルフでご一緒させてもらってるグループの方々も参加されててお弁当とかおしゃべりしながらね・・・・・・

楽しかったです。

右端に二上山

手前の二つの山は大和三山の右が耳成山、左が天香久山。

その向こうのちょっと見えているのが畝傍山。

すると、葛城山とか?金剛山とか

金剛山は向こうの高い山の一番左端になりますね。

4~5日して「北・山の辺の道」を歩いてきました

きっかけは・・・

秋のハイキングへの案内

―北・山の辺の道(後半コース)―

このコースは近年に作られたもので、美しい棚田と古い集落の中の東海自然歩道を歩きます。

おもな見どころは重層のどっしりした落ち着きを見せる弘仁寺

美しい山並みを背景に移す白川ダム

格式の高さに打たれる思いの石上(いそのかみ)神社

天理教施設の豪勢な建物の多い天理市の街並みなどです。

大和の歴史の一端をあじわいながら、秋の爽やかな風にふれませんか、ぜひご参加ください:歩行距離11㎞

やましろ里山の会

すぐ申し込みました。

弘仁寺

白川ダム

石上神宮

この日は、おりしも七五三詣り

境内には天然記念物の東天紅鶏(トウテンコウ)

天理教本部

奥の建物は天理大学

【おまけ】

「山の辺の道」とは

奈良に都ができたころ官道として開かれた道のひとつで歴史に登場する道では日本最古の道といわれてます。

桜井から天理市を経て奈良にいたる約37キロ。

①天理より南(桜井)の約16キロが一般に「山の辺の道」と呼ばれ大神[おおみわ]神社(三輪明神)、玄賓庵、桧原神社、景行天皇陵、崇神天皇陵、長岳寺、石上[いそのかみ]神宮などが連なっている。

②石上神社を境にしてこれより北の約21キロは「北・山の辺の道」と呼ばれている。

「東海道自然歩道」や「歴史の道」の道標をたどりながら進むと弘仁寺、白亳寺、新薬師寺、春日大社、奈良公園、興福寺などが点在する。

ず~っと前からこの「山の辺の道」はいっぺん歩きたいなぁ・・・と思っていました

14~5年前に正暦寺(しょうりゃくじ)に紅葉狩りに行ってるんです。

近鉄奈良駅から徒歩で正暦寺まで、その道(北・山の辺の道)は落ち葉がフワフワと、とても足に優しかったという記憶があります。

正暦寺の紅葉に大感激して円照寺まで歩いてそこからバスで近鉄奈良駅まで帰ってきてるんですよ。

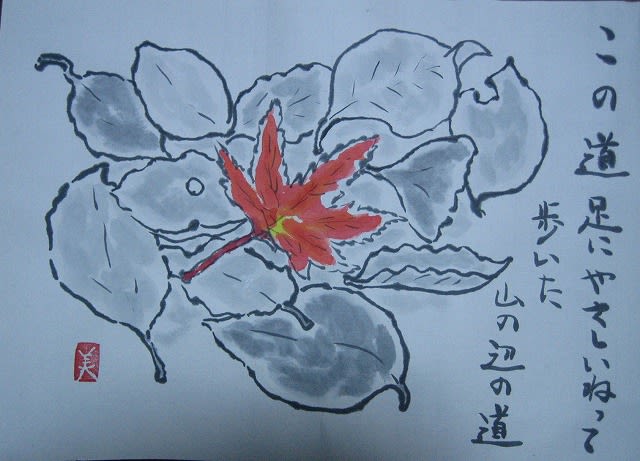

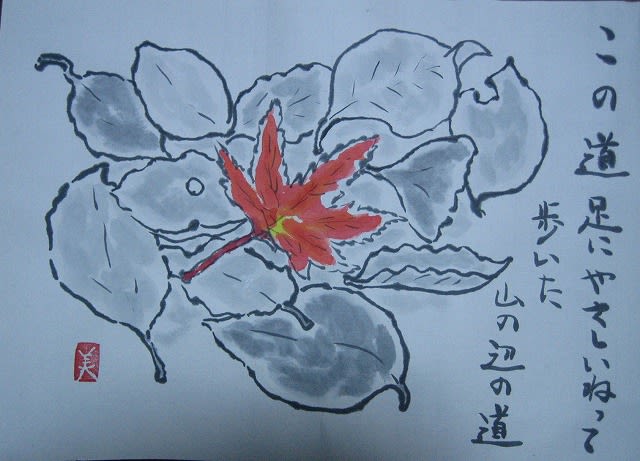

【絵手紙~十一月~】

拾ってきた色とりどりの落ち葉を机の上に広げまして葉っぱを線描きします

その中の一枚だけを彩色します

葉っぱって、だんだん色が変わっていきますよね。

若葉から黄色→ヤマブキ(黄+上朱)これはイチョウならですよ、

モミジなら上朱(じょうしゅ)→朱色から紅(べに)→臙脂(えんじ)→岱赭(ちゃいろ)と重ねて塗っていきます。

私が住んでる町は京都府南部の精華町です

精華町の広報誌に

主催 せいか健康づくり宣言プロジェクト:いきいき健康ウォーク

「山の辺の道」コース参加者募集中

コース:桜井駅(近鉄)→柳本駅(JR)歩行距離:約8.6㌔ 歩数:12800歩

(手頃じゃないですか・・・)

申し込みは→精華町役場 衛生係 保険衛生課

友達のOさんの分も一緒にすぐ申し込み、参加してまいりました。

近鉄桜井で下りて駅前でまずストレッチ体操、

人数確認のため「ハイ番号!」「1・2・3・・・・」

歩き始めは、

アップダウンは全然キツクないです。

金屋の石仏 、大神神社、玄賓庵、桧原神社、景行天皇陵、崇神天皇陵と巡り、歩きながら、お野菜や果物を買ったりしながら、おしゃべりしながら・・・

途中、鎌倉から来てはるご婦人とちょこっとお話、

「鎌倉ってお寺とかあって、良いところじゃないですか、関西人のあこがれなんですよ」

「う~~ん 全然、そりゃぁ奈良や京都の方が、ず~っとスケールが大きいわ~~」

「この山の辺の道を、おひとりで?」

「ハイ」

「神社とかお好きなんですか?

「ハイ」

「神社って?わざわざ鎌倉から?何でですか?」

「神社にお参りして『気』をもらいますのよ」

「気?」

「ハイ」

JR柳本駅にて解散

この日、時々グランドゴルフでご一緒させてもらってるグループの方々も参加されててお弁当とかおしゃべりしながらね・・・・・・

楽しかったです。

右端に二上山

手前の二つの山は大和三山の右が耳成山、左が天香久山。

その向こうのちょっと見えているのが畝傍山。

すると、葛城山とか?金剛山とか

金剛山は向こうの高い山の一番左端になりますね。

4~5日して「北・山の辺の道」を歩いてきました

きっかけは・・・

秋のハイキングへの案内

―北・山の辺の道(後半コース)―

このコースは近年に作られたもので、美しい棚田と古い集落の中の東海自然歩道を歩きます。

おもな見どころは重層のどっしりした落ち着きを見せる弘仁寺

美しい山並みを背景に移す白川ダム

格式の高さに打たれる思いの石上(いそのかみ)神社

天理教施設の豪勢な建物の多い天理市の街並みなどです。

大和の歴史の一端をあじわいながら、秋の爽やかな風にふれませんか、ぜひご参加ください:歩行距離11㎞

やましろ里山の会

すぐ申し込みました。

弘仁寺

白川ダム

石上神宮

この日は、おりしも七五三詣り

境内には天然記念物の東天紅鶏(トウテンコウ)

天理教本部

奥の建物は天理大学

【おまけ】

「山の辺の道」とは

奈良に都ができたころ官道として開かれた道のひとつで歴史に登場する道では日本最古の道といわれてます。

桜井から天理市を経て奈良にいたる約37キロ。

①天理より南(桜井)の約16キロが一般に「山の辺の道」と呼ばれ大神[おおみわ]神社(三輪明神)、玄賓庵、桧原神社、景行天皇陵、崇神天皇陵、長岳寺、石上[いそのかみ]神宮などが連なっている。

②石上神社を境にしてこれより北の約21キロは「北・山の辺の道」と呼ばれている。

「東海道自然歩道」や「歴史の道」の道標をたどりながら進むと弘仁寺、白亳寺、新薬師寺、春日大社、奈良公園、興福寺などが点在する。

ず~っと前からこの「山の辺の道」はいっぺん歩きたいなぁ・・・と思っていました

14~5年前に正暦寺(しょうりゃくじ)に紅葉狩りに行ってるんです。

近鉄奈良駅から徒歩で正暦寺まで、その道(北・山の辺の道)は落ち葉がフワフワと、とても足に優しかったという記憶があります。

正暦寺の紅葉に大感激して円照寺まで歩いてそこからバスで近鉄奈良駅まで帰ってきてるんですよ。

【絵手紙~十一月~】

拾ってきた色とりどりの落ち葉を机の上に広げまして葉っぱを線描きします

その中の一枚だけを彩色します

葉っぱって、だんだん色が変わっていきますよね。

若葉から黄色→ヤマブキ(黄+上朱)これはイチョウならですよ、

モミジなら上朱(じょうしゅ)→朱色から紅(べに)→臙脂(えんじ)→岱赭(ちゃいろ)と重ねて塗っていきます。