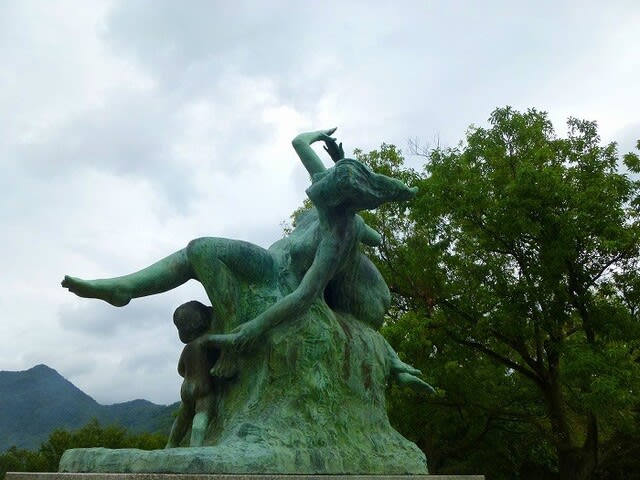

場所・岡山県浅口市寄島町大浦 大浦神社

寄島の大浦神社に行ったとき、銅像の台座と思えるものに、やや不釣り合いの記念碑がおいてあった。

地元の方に聞いてみたら、

「銅像があったが、戦時中に供出した。戦後しばらくして、これではあまりに気の毒だから、と記念碑を置いた」

との話だった。

さらに、碑の人は○○を作ってくれた、寄付してくれた、という話を「知らせる」という感じでなく

「今でも感謝している」という口調で話された。

銅像が供出後70余年を経て、今に感謝の念を持たれる人が気になった。

それが貿易で財を成した村上森造翁だった。

「ふるさとの想い出写真集」 森脇正之編 国書刊行会 2020年発行

村上森造

村上森造は、寄島町早崎の豆腐屋に生まれ、

大志をを抱いて明治22年20歳の時、神戸へ出て、麦稈真田の貿易に従事し、

直接外国商社と取引して巨万の富を得た。

先見の明があり、絶ゆまぬ奮闘努力が知られていた。

公共事業、社会事業への寄付を惜しまず、

郷里寄島町および付近の町村の学校、役場、青年団、社寺、火見櫓などに多額の献金をした。

町民はこれに報いるため、大浦神社西に銅像を建立。

写真は昭和3年の銅像除幕式。

戦時中に供出された。

撮影日・2020年2月3日

寄島の大浦神社に行ったとき、銅像の台座と思えるものに、やや不釣り合いの記念碑がおいてあった。

地元の方に聞いてみたら、

「銅像があったが、戦時中に供出した。戦後しばらくして、これではあまりに気の毒だから、と記念碑を置いた」

との話だった。

さらに、碑の人は○○を作ってくれた、寄付してくれた、という話を「知らせる」という感じでなく

「今でも感謝している」という口調で話された。

銅像が供出後70余年を経て、今に感謝の念を持たれる人が気になった。

それが貿易で財を成した村上森造翁だった。

「ふるさとの想い出写真集」 森脇正之編 国書刊行会 2020年発行

村上森造

村上森造は、寄島町早崎の豆腐屋に生まれ、

大志をを抱いて明治22年20歳の時、神戸へ出て、麦稈真田の貿易に従事し、

直接外国商社と取引して巨万の富を得た。

先見の明があり、絶ゆまぬ奮闘努力が知られていた。

公共事業、社会事業への寄付を惜しまず、

郷里寄島町および付近の町村の学校、役場、青年団、社寺、火見櫓などに多額の献金をした。

町民はこれに報いるため、大浦神社西に銅像を建立。

写真は昭和3年の銅像除幕式。

戦時中に供出された。

撮影日・2020年2月3日