大阪城の北側にあるのが青屋門。

創建は徳川による大阪城再建時の1620年頃と考えられてます。

明治の大火で被災し、陸軍が改修したものの、昭和20年の大阪空襲で再び大破してしまいました。

今の青屋門は昭和44年に大阪市が残材を使って再建しました。

石山本願寺があった頃、この辺りは寺内町の青屋町だったことがその名前の由来と言われてます。

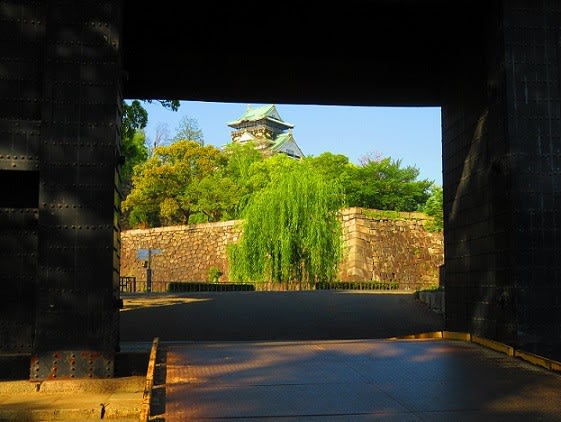

青屋門をくぐると、内堀、石垣、天守閣がこんな風に見えます。

左へ曲がると内堀に架かる極楽橋があり、その橋を渡って大阪城の本丸に向かうことができます。

前回に引き続き大阪城の門と巨石を紹介しています。

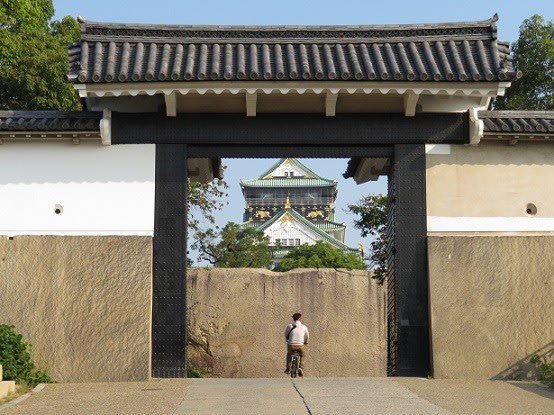

お次は本丸の南側にある桜門。

徳川による城郭再建当初の寛永3年(1626年)に築かれましたが、明治維新の戊辰戦争(1868年)で焼失し、明治20年に軍部の手で復元されました。

桜門の名前は豊臣時代からのもので、この近くに桜の馬場と呼ばれる場所があったからとも言われてます。

駕籠ならぬ、自転車で登城(笑)

桜門枡形の蛸石

桜門を入ったところの枡形(石垣で四角く囲った区画)で一番大きな巨石が蛸石。

備前岡山藩の池田忠雄によって築かれた石垣で、備前産の花崗岩が使われてます。

おそらく船で運んできたんだと思いますが、すごい労力が必要だったでしょうね

蛸石の表面は33畳分の面積があるそうです。。

大阪城の北西にある中国の明の時代の狛犬。

日中戦争当時に日本に運ばれ、帝国陸軍第四師団司令部のあった大阪城内に置かれたました。

戦後も長らく大阪城の敷地に置かれてましたが、昭和59年に中国政府によって大阪市に正式に寄贈されることとなりました。

狛犬の横には当時の駐日本中国特命全権大使だった宋之光の筆による日中友好の碑がありました。

さて、その天守北西にあるのが京橋口。

本来はここにも櫓付きの門がありましたが、戦中の大阪空襲で焼失して以降再建されていません。

京橋口にある巨石は築城の名手で秀吉の子飼いの家臣、賤ヶ岳七本槍のひとり加藤清正が運んできたと言われてますが、これも徳川の築城時に桜門の蛸石と同じく備前岡山藩の池田忠雄によって運ばれたもののようです。

つづく

過去記事<【大阪城散策】門と巨石(1)>

よろしければ、応援クリックお願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます