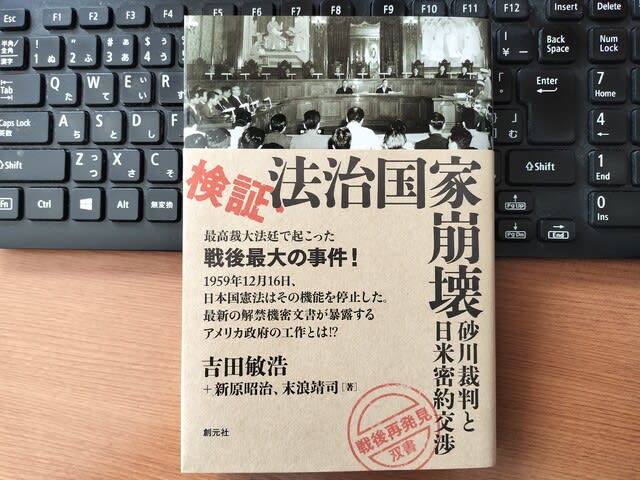

吉田敏浩氏 新原昭治氏 末浪靖司氏の『 検証・法治国家崩壊 』を読みました。

これは、現在の司法の立ち位置を決めた『砂川裁判』について追求した本です。

その研究の元になった資料は、アメリカの情報自由法(30年を経た政府文書は原則開示)にもとづく「解禁秘密文書」内で発見されたものです。

それは2008年に発見されました。(この本の初版は2014年7月です)

内容は・・・

はじめに(吉田敏浩)

PART1 マッカーサー大使と田中最高裁長官(吉田敏浩)

1959年3月31日から12月16日まで

PART2 秘密文書の発見

砂川裁判干渉の秘密工作の背後にあった米軍の世界的な戦略(新原昭治)

アメリカと田中最高裁長官の深い関係、そしてアメリカが生み出した「九条解釈」(末浪靖司)

PART3 検証・法治国家崩壊(吉田敏浩)

付 録 核密約と有識者委員会(新原昭治)

幇間政治家や幇間官僚、さらには最高裁判事までアメリカの顔色を伺った立ち振る舞い。

日本国民に対し裏切りともとれる発言の数々。

読み進めていくにつれ、兎に角腹立たしい内容のオンパレードで、読むのに時間がかかりました。

特筆すべきは田中耕太郎最高裁判所長官による、1959年12月16日の砂川裁判判決と、そこに至るまでの数々の米国との裏交渉などにより、司法がその役割を放棄し、日本国憲法が米駐留軍の前に無力化してしまったこと。

それは統治行為論と呼ばれ「裁判所で憲法判断が可能であるにもかかわらず、高度の政治性を理由に、裁判所が憲法判断をしない」ということで、その後の日本を方向付けてしまったものです。

それにより、行政の中心にいる一部政治家により、法は自由に解釈され、彼等には「違法」というものがなくなってしまう。

1972年の横浜市村雨橋における戦車輸送禁止の道路法・車両制限令に対し、日本政府がとった適用除外改定などもその一例です。

その後無力化した司法のもとで、行政は特例法を作り続けたようです。

歴代内閣の国会答弁とは異なる憲法解釈をした安倍政権下での集団的自衛権などは、その最たるものなのでしょう。

プライドを捨て実利をとったということなのでしょうか。

乱発される閣議決定を見ていると、三権分立は中身の無い「はりぼて」に思えてなりません。

沖縄の米軍基地問題に興味を持ってから、日本における米軍基地使用について疑問に思っていたことが、少しずつ解った気がしました。