歴史は個人の中にある ヒットラーさえも〜映画『ハイゼ家 百年』(トーマス・ハイゼ監督)

笠原眞弓

「朗読映画」といいたくなるこの映画は、ハイゼ監督の朗読で成っている。そして、その内容に関連付けられているかのような背景映像が流れる。主題は監督の家族を通してみた第2次世界大戦をはさんだ百年の歴史。歴史は、政治家が創っているのか、他国とのせめぎあいが創り出しているのか? 市民の生き方が作るのか? イヤ、歴史はあなた自身が創造しているということを嫌でも思い出させる映画だ。個人の生活と国家の歴史は、切っても切れない関係にあるのだ。

「朗読映画」といいたくなるこの映画は、ハイゼ監督の朗読で成っている。そして、その内容に関連付けられているかのような背景映像が流れる。主題は監督の家族を通してみた第2次世界大戦をはさんだ百年の歴史。歴史は、政治家が創っているのか、他国とのせめぎあいが創り出しているのか? 市民の生き方が作るのか? イヤ、歴史はあなた自身が創造しているということを嫌でも思い出させる映画だ。個人の生活と国家の歴史は、切っても切れない関係にあるのだ。

日本の古い大きな家にも、筆と墨で書かれた「故文書」だの「古地図」、最近は写真などがある。だいぶ以前に『武士の家計簿』という映画があったが、残されていた出納簿からできた映画と聞いた。ヨーロッパだって同じだ。日記や手紙、写真などが残されているもの。

ドキュメンタリーを手掛けているバイデン監督は東ドイツの出身だ。ちょうど次作のテーマを考えているときに、母が介護施設に入り、家を整理することになった。それをチャンスとしてできたのが、この作品。それは、彼自身の立ち位置と共に、東独の歴史を示すことになった。

「かつてここに(グリム兄弟が暮らしていた森に)祖母は住んでいた」ことを示唆する看板と映像が流れ、第1次世界大戦前の1912年に祖父(14歳)が、すでに戦争の臭いを嗅ぎとって、戦争を怖れる文章を残しているところから始まる。時系列に読み上げられるのは、祖父母の代からの、受け取った手紙、特にラブレターが延々と読まれ、それに対応する日記も公開される。ユダヤ人と結婚したから首になった祖父の抗議文の下書きもある。

短いながらも母の日記に記された、結婚後のジェンダー不平等に対する不満の一文は圧巻だった。戦後になってからの記録も、ナチスの時代が終わっているのに、東ドイツの空気感が伝わる文章に、生きている人間の生の声の迫力を思わずにはいられなかった。

ホロコーストの中、ユダヤ人の祖母の家族はどう生きたのか。「(誰それが)ポーランドへ出発した」「招待状が届いたら、何日以内に……」と読み上げられる間、ひたすら流れるタイプ文字は、なんとユダヤ人の住所録。消された人々の存在を、帰らない旅に出ていく様子とともに示しているのだ。

背景に頻繁に登場する鉄道や荒涼とした映像は、何かを暗示しているようでもある。数回現れる車を満載して左から右に行く列車は、積み荷をすっかりおろして右から左へと向かう。

東西分断の時代を経て統一された後も、それらの影は言葉の端々に浮かび上がる。そしてなお、今のドイツ社会に見えない陰となってつながっているようでもある。

東西の壁が取り払われて、どうなったか。「ドイツ共和国は若者を平等に扱っていた。若者を自由市場に放り出されたが、彼らをはじき出した。各地で暴れる若者は、民主主義の突撃隊だ。東の若者に開放したのは、使用人用の出入り口だけ」という言葉は、何を意味するのか。移民問題にも触れている。

最後は両親の健康状態と母の死を体験したい願望が、監督の言葉で語られる。なんとも意味深なのは、ナチの時代にもてはやされた歌が、2カ所で流れるのだ。「逆らわないで…深く考えずに…。気にしないで受け入れろ、何が起ころうと気にしないで、望んだ通りでなくても」。

*2019年・ドイツ/オーストリア映画・218分/4月24日よりシアター・イメージフォーラム他全国で公開中

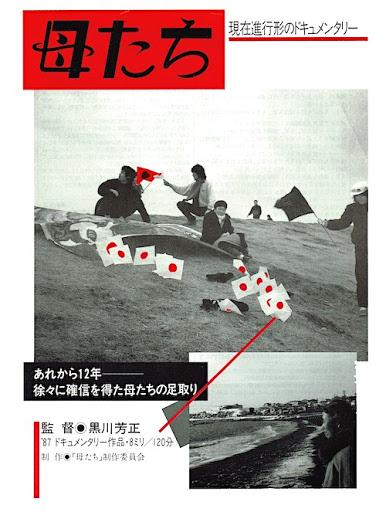

『母たち』という八ミリフィルム映画を観たのはもう30年以上前、早稲田のアクトミニシアターだった。松下竜一の『狼煙をみよ』を読み、東アジア反日武装戦線の若者たちに思いを馳せていた頃のことだ。

『母たち』という八ミリフィルム映画を観たのはもう30年以上前、早稲田のアクトミニシアターだった。松下竜一の『狼煙をみよ』を読み、東アジア反日武装戦線の若者たちに思いを馳せていた頃のことだ。 「朗読映画」といいたくなるこの映画は、ハイゼ監督の朗読で成っている。そして、その内容に関連付けられているかのような背景映像が流れる。主題は監督の家族を通してみた第2次世界大戦をはさんだ百年の歴史。歴史は、政治家が創っているのか、他国とのせめぎあいが創り出しているのか? 市民の生き方が作るのか? イヤ、歴史はあなた自身が創造しているということを嫌でも思い出させる映画だ。個人の生活と国家の歴史は、切っても切れない関係にあるのだ。

「朗読映画」といいたくなるこの映画は、ハイゼ監督の朗読で成っている。そして、その内容に関連付けられているかのような背景映像が流れる。主題は監督の家族を通してみた第2次世界大戦をはさんだ百年の歴史。歴史は、政治家が創っているのか、他国とのせめぎあいが創り出しているのか? 市民の生き方が作るのか? イヤ、歴史はあなた自身が創造しているということを嫌でも思い出させる映画だ。個人の生活と国家の歴史は、切っても切れない関係にあるのだ。