昨日1月11日は県央から下越地方を中心に降りました。

同日の新潟県内における24時間積算の降水量・降雪量の分布を描画してみました。

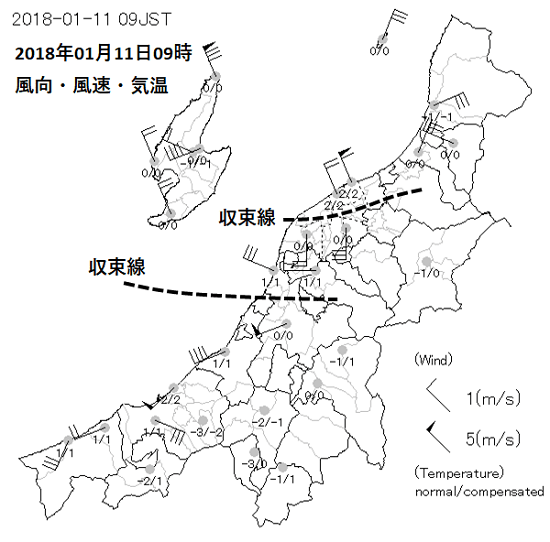

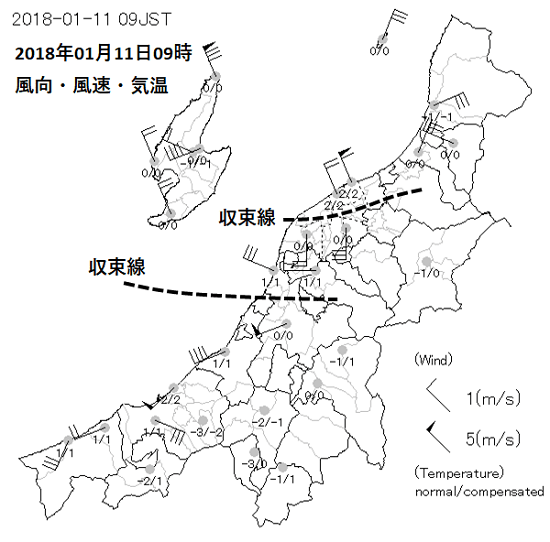

また、同じ日の午前9時の風の分布を見ると、2本の収束線が現れています。特に県央地域に向かう収束線が顕著です。北北西の風と西南西の風とがぶつかりあっているのが判ります。

この「収束線(帯)」は、「2つの流れがぶつかり合う」事に伴い、その付近では上昇気流を生じます。この点では「前線」のような性質も持っています。

収束線(帯)は「単に異なる2つの流れがぶつかり合う所」、前線は「(寒気 vs 暖気など)異なる2つの気団(に伴う流れ)がぶつかり合う所」と言うニュアンスがあります。従って、「前線」は「収束線(帯)」の一つの形と考えると良いでしょう。上記の事例の場合、2つの流れはもともと同じ気団(シベリア気団由来の空気が日本海上で変質したもの)に起因しているため、「収束線」という事になります。

また、似たような言葉で、「シアーライン」があります。シアーラインは「風向や風速が急変する所」なので、私も以前はこのような「収束性の」風向急変域を「シアーライン」と表記しておりました。しかし、現在は混乱を避けるため「収束線・収束帯」を使用しています。

それでは、この北北西の風と西南西の風はどのようにして形成されたのか、について考えてみます。冬の北西季節風はシベリア気団から日本列島に向かって吹き付けるものとして知られています。まっすぐ平行な流れ(綺麗な筋状の平行な雲列)を成してくるパターンが典型的です。

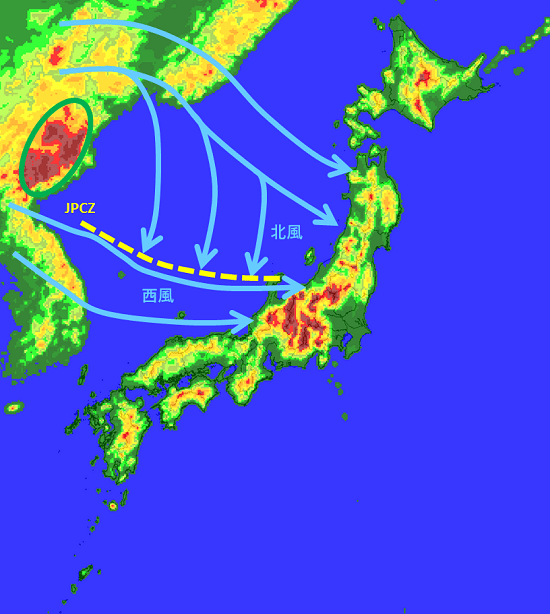

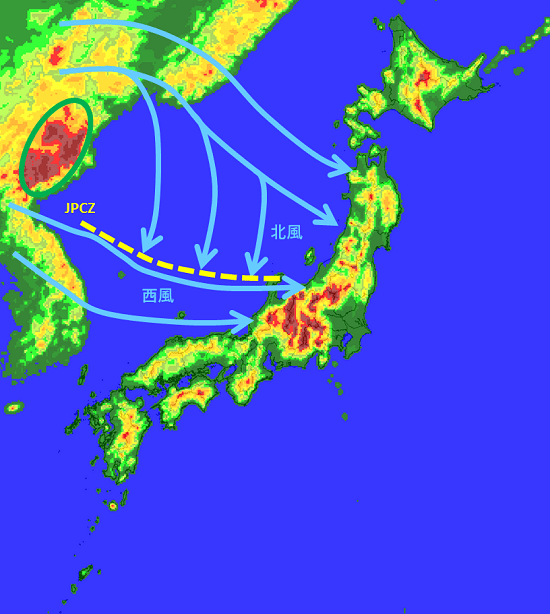

しかし、これとは異なる形として、朝鮮半島北部の標高の高い山で一旦分流した後、日本海上で再び合流(収束)するパターンがあります。今回もこのパターンです。流線を描くとこのような形になります。

図の中では、朝鮮半島北部の標高の高い山を緑のマルで囲んでいます。また、北寄りの風と西寄りの風の収束帯を黄色の破線で示しています。この収束帯がJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)です。

同日の新潟県内における24時間積算の降水量・降雪量の分布を描画してみました。

また、同じ日の午前9時の風の分布を見ると、2本の収束線が現れています。特に県央地域に向かう収束線が顕著です。北北西の風と西南西の風とがぶつかりあっているのが判ります。

この「収束線(帯)」は、「2つの流れがぶつかり合う」事に伴い、その付近では上昇気流を生じます。この点では「前線」のような性質も持っています。

収束線(帯)は「単に異なる2つの流れがぶつかり合う所」、前線は「(寒気 vs 暖気など)異なる2つの気団(に伴う流れ)がぶつかり合う所」と言うニュアンスがあります。従って、「前線」は「収束線(帯)」の一つの形と考えると良いでしょう。上記の事例の場合、2つの流れはもともと同じ気団(シベリア気団由来の空気が日本海上で変質したもの)に起因しているため、「収束線」という事になります。

また、似たような言葉で、「シアーライン」があります。シアーラインは「風向や風速が急変する所」なので、私も以前はこのような「収束性の」風向急変域を「シアーライン」と表記しておりました。しかし、現在は混乱を避けるため「収束線・収束帯」を使用しています。

それでは、この北北西の風と西南西の風はどのようにして形成されたのか、について考えてみます。冬の北西季節風はシベリア気団から日本列島に向かって吹き付けるものとして知られています。まっすぐ平行な流れ(綺麗な筋状の平行な雲列)を成してくるパターンが典型的です。

しかし、これとは異なる形として、朝鮮半島北部の標高の高い山で一旦分流した後、日本海上で再び合流(収束)するパターンがあります。今回もこのパターンです。流線を描くとこのような形になります。

図の中では、朝鮮半島北部の標高の高い山を緑のマルで囲んでいます。また、北寄りの風と西寄りの風の収束帯を黄色の破線で示しています。この収束帯がJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)です。