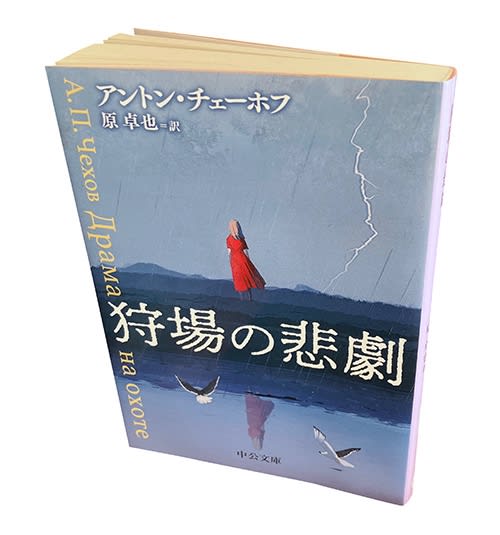

アントン・チェーホフ『狩場の悲劇』

カバーに描かれた赤いワンピースの女性を見て思う。

どうして彼女とはうまくいかなかったのかと。

お互いに好きで、あんなに楽しい時間を過ごしたというのに。

読み進めていくうちに、これが新聞社に持ち込まれた素人作家の小説だという設定を忘れてしまう。

作者でもある語り手の予審判事は、森の中で不意に出会ったオーレニカに恋をする。

美しいブロンドの髪と善良そうな碧い眼をした19歳の女性。

けれども彼女には婚約者がいた。

「前人未踏の大トリック」

帯の惹句で、これがミステリーだと知っているが、事件はなかなか起きない。

事件は起きないけれども、複雑な登場人物たちの関係と、彼らの心情を読んでいるだけでとても面白い。

あれ、犯人わかったかもしれない。

急激な展開の中、なんとなく気づいてしまう。

しかし、持ち込まれた原稿を読んでいる新聞社の編集者がつけた注釈には、犯人を示唆する部分があって、ここを同時に読んでしまうと、この小説、何がトリックなのかわからなくなってくる。

1884年に書かれた古い小説だが、さすがチェーホフ。

装画は10⁵⁶、装丁は中央公論新社デザイン室。(2024)