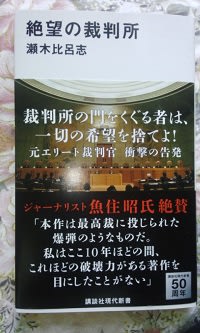

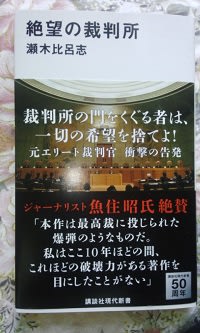

【Preview】瀬木比呂志氏:誰も知らない裁判所の悲しい実態

2014/07/18 に公開

http://www.videonews.com/

マル激トーク・オン・ディマンド 第674回(2014年03月15日)

誰も知らない裁判所の悲しい実態

ゲスト:瀬木比呂志氏(元裁判官・明治大学法科大学院教授)

http://blog.goo.ne.jp/root41_1942/e/ed18f9475eb9c4462eef5b0b5ef86c1a

(↑買って読みました。)

マル激では放送開始以来何度となく、警察、検察の問題、とりわけその捜査、取り調べの手法が公正な裁判の妨げになっている問題を取り上げてきた。この問題はあまりにも繰り返し表面化するため、もはやわれわれにとってはそれがライフワークの一つになっている感すらある。

しかし、この10余年、途中に何度も重量級の不祥事に見舞われながら、警察も検察もその体質はほとんど変わっていないようにみえる。そして司法の堕落、腐敗の一番根っこに鎮座するご本尊が裁判所だ。警察や検察がどんな無茶なことをしようとも、裁判所がそれを裁判で証拠採用しなければ何の意味もなくなる。例えば、海外では当たり前になっていることだが、裁判所が、一定期間以上の拘留後の自白の任意性を認めない判断を下せば、その瞬間に人質司法は終焉する。どんなに大きな世論の逆風に見舞われても、依然として警察や検察が人質司法や無茶な捜査を続けられる最大の理由は、裁判所がそれを裁判で認めてくれるからに他ならない。その意味では司法問題の最大の責任者にして戦犯は裁判所なのだ。...

瀬木氏は「法曹一元化によって人材の流動化を図ることが先決だ」と言う。法曹一元化とは弁護士などから多様な人材を裁判官として任用する仕組みのことだが、硬直化した司法行政体制を打破するには、まずは人事を通じて現在の硬直性、閉鎖性に風穴を開けるしかないと瀬木氏は言う。そんな裁判所だから、実は裁判員制度導入の背後にもあり得ないような裁判所の腐った事情があったと瀬木氏は言う。この3月末に退任が決まった竹博允最高裁長官が生みの親とも言われ、画期的な司法改革の実例と囃される裁判員制度は、市民参加により裁判に市民の目線を反映させようという表向きの理由とは別に、それをきっかけに裁判所内における刑事系裁判官の復権を目論む思惑があったという。それまで裁判所内部では民事系の裁判官が権勢を誇っていて、刑事系は肩身の狭い思いをしていたのだという。実際に裁判員制度の導入が決まった前後から、刑事系裁判官が最高裁判事をはじめ、重要部局に就任するケースが増え、目論見通り復権が実現したと瀬木氏はいう。裁判員制度の中に制度上不可解な部分が少なからずあったのも、この制度の本来の意図が別のところにあったからだったことのようだ。裁判所が変わらなければ日本の司法は変わらない。いや、一国における正義の最終的な体現者たる裁判所が、このような堕落した体質のままでは、日本全体がダメになってしまう。日本問題の最深部にある裁判所の問題をわれわれはどう考え、何をすべきなのか。歴代最高裁長官の功罪や裁判官の質の低下、そしてそれらを報じないメディアの問題なども交えて、ゲストの瀬木比呂志氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

2014/07/18 に公開

http://www.videonews.com/

マル激トーク・オン・ディマンド 第674回(2014年03月15日)

誰も知らない裁判所の悲しい実態

ゲスト:瀬木比呂志氏(元裁判官・明治大学法科大学院教授)

http://blog.goo.ne.jp/root41_1942/e/ed18f9475eb9c4462eef5b0b5ef86c1a

(↑買って読みました。)

マル激では放送開始以来何度となく、警察、検察の問題、とりわけその捜査、取り調べの手法が公正な裁判の妨げになっている問題を取り上げてきた。この問題はあまりにも繰り返し表面化するため、もはやわれわれにとってはそれがライフワークの一つになっている感すらある。

しかし、この10余年、途中に何度も重量級の不祥事に見舞われながら、警察も検察もその体質はほとんど変わっていないようにみえる。そして司法の堕落、腐敗の一番根っこに鎮座するご本尊が裁判所だ。警察や検察がどんな無茶なことをしようとも、裁判所がそれを裁判で証拠採用しなければ何の意味もなくなる。例えば、海外では当たり前になっていることだが、裁判所が、一定期間以上の拘留後の自白の任意性を認めない判断を下せば、その瞬間に人質司法は終焉する。どんなに大きな世論の逆風に見舞われても、依然として警察や検察が人質司法や無茶な捜査を続けられる最大の理由は、裁判所がそれを裁判で認めてくれるからに他ならない。その意味では司法問題の最大の責任者にして戦犯は裁判所なのだ。...

瀬木氏は「法曹一元化によって人材の流動化を図ることが先決だ」と言う。法曹一元化とは弁護士などから多様な人材を裁判官として任用する仕組みのことだが、硬直化した司法行政体制を打破するには、まずは人事を通じて現在の硬直性、閉鎖性に風穴を開けるしかないと瀬木氏は言う。そんな裁判所だから、実は裁判員制度導入の背後にもあり得ないような裁判所の腐った事情があったと瀬木氏は言う。この3月末に退任が決まった竹博允最高裁長官が生みの親とも言われ、画期的な司法改革の実例と囃される裁判員制度は、市民参加により裁判に市民の目線を反映させようという表向きの理由とは別に、それをきっかけに裁判所内における刑事系裁判官の復権を目論む思惑があったという。それまで裁判所内部では民事系の裁判官が権勢を誇っていて、刑事系は肩身の狭い思いをしていたのだという。実際に裁判員制度の導入が決まった前後から、刑事系裁判官が最高裁判事をはじめ、重要部局に就任するケースが増え、目論見通り復権が実現したと瀬木氏はいう。裁判員制度の中に制度上不可解な部分が少なからずあったのも、この制度の本来の意図が別のところにあったからだったことのようだ。裁判所が変わらなければ日本の司法は変わらない。いや、一国における正義の最終的な体現者たる裁判所が、このような堕落した体質のままでは、日本全体がダメになってしまう。日本問題の最深部にある裁判所の問題をわれわれはどう考え、何をすべきなのか。歴代最高裁長官の功罪や裁判官の質の低下、そしてそれらを報じないメディアの問題なども交えて、ゲストの瀬木比呂志氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

当時の葛根廟+++

当時の葛根廟+++