10月8日 朝窓を開けると肌寒い風が入ってきて、その中にかすかに芳香が混じっている。ああ、咲き始めたかと思う。金木犀の季節が訪れた。外に出てみると近所の庭の金木犀はいっせいに花をつけていたが、蕾はまだ色づいていない。我が家のは?と見てみると、かなり色づいているのも多いが、開いているのはほんの少しだ。しかも一つひとつの花はごく小さいのにそれでもこんなに匂う。これから短い期間だが、大好きなこの香りが楽しめる。

金木犀は初春に咲く沈丁花とともに、その芳香で季節の到来を感じさせる花だ。沈丁花は、夜暗くなってから帰宅する途中で、そのやや濃厚な香りを感じると、春の訪れが近いことを感じさせるし、金木犀は明るい秋の日差しを受けて秋もさなかであることを告げるようだ。

私はこの金木犀には、ことに懐かしさを感じる。教師になってまだそれほど年月がたっていない頃、当時はどこの高校も秋には文化祭が開かれて、私の勤務校では特に伝統的に文化祭は盛んだった。文化祭と言っても近頃のようなやっつけ本番的な内容のものでなく、1年に1回の文化部の発表の場として至極まじめなものだった。私が担当していたのは生物部で、部員達は日常きわめて熱心に活動していたから、文化祭にもことのほか熱心に取り組んだ。最盛時では60人余りの部員がいて、体育部も含めて全校一の規模を誇っていただけに、文化祭の準備には騒然とした雰囲気の中で若いエネルギーと活気が溢れていた。

下校時刻の6時になると同じ方向に家がある者が一緒になって帰ったが、そんな時にあたりには金木犀の香りが漂っていた。夕焼けが残る遠くの山なみを見ながら、涼しい空気の中の金木犀の香りを嗅ぎ、賑やかに話しながら部員達と一緒に下校した思い出は懐かしい。金木犀の香りが漂い始めると、いつも必ずあの頃を思い出す。若い教師にとっては貴重な体験ができた日々だった。

10月9日 我が家も近所の家の金木犀も一晩で満開で、あたりに漂う香りはますます濃くなっている。

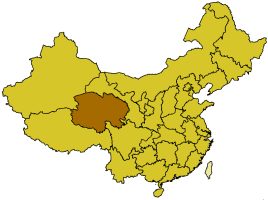

金木犀は中国から伝来した植物で雌雄異株、日本にあるのはほとんどが雄株と言うことで実は結ばない。銀木犀の変種らしいが、銀木犀はほとんど香りがしない。中国では木犀を桂花(guihua)と言う。桂花で有名なのは広西壮族自治区の桂林(Guilin)で、大きな木犀の木が街路樹になっている。花の時期になると町中が濃厚な香りに包まれると言うことだが、私が行ったのは9月だったので、残念ながら花の時期には早かった。安徽省の屯渓(Tunxi)に行ったのは10月で、桂花が至る所に咲いていて芳香が漂っていた。香りは日本の金木犀と同じだが花はオレンジ色ではなく、どちらかと言うと銀木犀に近かった。

桂林では木犀の香りを染み込ませた桂花酒や桂花茶、菓子などがあり、一応は木犀らしき香りはするものの、やはり自然の芳香には及ばない。

金木犀は初春に咲く沈丁花とともに、その芳香で季節の到来を感じさせる花だ。沈丁花は、夜暗くなってから帰宅する途中で、そのやや濃厚な香りを感じると、春の訪れが近いことを感じさせるし、金木犀は明るい秋の日差しを受けて秋もさなかであることを告げるようだ。

私はこの金木犀には、ことに懐かしさを感じる。教師になってまだそれほど年月がたっていない頃、当時はどこの高校も秋には文化祭が開かれて、私の勤務校では特に伝統的に文化祭は盛んだった。文化祭と言っても近頃のようなやっつけ本番的な内容のものでなく、1年に1回の文化部の発表の場として至極まじめなものだった。私が担当していたのは生物部で、部員達は日常きわめて熱心に活動していたから、文化祭にもことのほか熱心に取り組んだ。最盛時では60人余りの部員がいて、体育部も含めて全校一の規模を誇っていただけに、文化祭の準備には騒然とした雰囲気の中で若いエネルギーと活気が溢れていた。

下校時刻の6時になると同じ方向に家がある者が一緒になって帰ったが、そんな時にあたりには金木犀の香りが漂っていた。夕焼けが残る遠くの山なみを見ながら、涼しい空気の中の金木犀の香りを嗅ぎ、賑やかに話しながら部員達と一緒に下校した思い出は懐かしい。金木犀の香りが漂い始めると、いつも必ずあの頃を思い出す。若い教師にとっては貴重な体験ができた日々だった。

10月9日 我が家も近所の家の金木犀も一晩で満開で、あたりに漂う香りはますます濃くなっている。

金木犀は中国から伝来した植物で雌雄異株、日本にあるのはほとんどが雄株と言うことで実は結ばない。銀木犀の変種らしいが、銀木犀はほとんど香りがしない。中国では木犀を桂花(guihua)と言う。桂花で有名なのは広西壮族自治区の桂林(Guilin)で、大きな木犀の木が街路樹になっている。花の時期になると町中が濃厚な香りに包まれると言うことだが、私が行ったのは9月だったので、残念ながら花の時期には早かった。安徽省の屯渓(Tunxi)に行ったのは10月で、桂花が至る所に咲いていて芳香が漂っていた。香りは日本の金木犀と同じだが花はオレンジ色ではなく、どちらかと言うと銀木犀に近かった。

桂林では木犀の香りを染み込ませた桂花酒や桂花茶、菓子などがあり、一応は木犀らしき香りはするものの、やはり自然の芳香には及ばない。