柿本人麻呂は、「み熊野の浦の浜木綿百重なす心は思へど直に逢わぬかの」と読み、熊野に10か月一度参詣したいう。

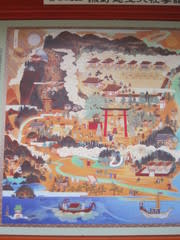

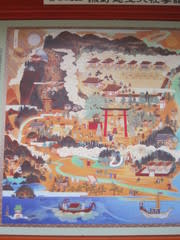

平安初期に山岳宗教である修業道が成立している。11世紀熊野三山を対象に、都の人々に伝わり広まった。そこで熊野に向かう経路が、紀伊半島西岸、紀詣、紀伊路・東岸、伊勢路で、紀伊路に人気が出た。

紀伊路は、九十九王子社、若王子を勧請した所があり、宿泊や休憩に利用された。人が多いので「蟻の行列熊野詣」の言葉が生まれている。

中世の貴人達は、都から船で淀川を下り、大阪天満宮で上陸し、紀路を「田辺(弁慶地)」・中辺路を使い本宮、新宮、那智と参詣。

熊野詣で古い記録に、903年宇多法皇が知られ、天皇、貴族達も回数を重ね、後白河法皇は一説に34回お詣りしているとある。中世に入り

東国の武士が加わっている。中世末には、西国33か所観音巡礼が盛んとなり、その一番寺が、「那智の青岸渡寺」である。

以降、大衆でも、新宮・本宮・熊野三山すべてまわれるようになってきた。

「熊野速玉大神は、熊野速玉大社では伊邪那岐神」とされ、速玉之男とされる。

速玉之男神の名から神社名がつけられたといわれる。

もともとは近隣の神倉山の磐座に祀られていた神で、いつ頃からか現在地に祀られるようになったといわれる。

神倉山にあった元宮に対して現在の社殿を新宮とも呼ぶ。 1871年 - 近代社格制度のもとで熊野速玉神社として県社に列格。

1883年 - 打ち上げ花火が原因で社殿が全焼している。 1915年 - 官幣大社に昇格。 1967年 昭和42年 - 社殿を再建した。

2004年(平成16年)- 「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。

熊野速玉大社 大鳥居 武蔵野弁慶木彫り像

「速玉大社と武蔵弁慶」は、熊野別当湛増の息子、弁慶の出自としては、熊野速玉大社に仕えた熊野三党のひとつ鈴木一族とされ、その最後については、義経の叔父、新宮十郎行家(熊野別当の娘が母。新宮に住んでいたので新宮)とともに、この地で討ち死にしたとも伝えられている。と書かれていた。熊野水軍が源氏についたことで源氏が海戦に勝利したことや、皇室が熊野詣をし、熊野水軍をもつ熊野三山に、後白河院が33回も通ったのも、無関係ではなさそうである。

ナギの御神木 狛犬 手水舎

創建は、ハッキリしないが、「御由緒書」には、景行天皇五十八年とあるので128年頃になる。

朱塗りの門楼 献上樽酒

文化財は、国宝 古神宝類、 木造熊野速玉大神坐像・木造夫須美大神坐像・木造家津御子大神坐像・木造国常立命坐像。

重要文化財 木造伊邪那岐神坐像、 木造伊邪那美神坐像、 木造皇太神坐像、 きゅう漆金銅装神輿。

きゅう漆金銅装神幸用船(「きゅう」は「髟」に「休」)(きゅうしつこんどうそうしんこうようふね、1897年〈明治30年〉1 太刀・銘正恒(附・糸巻太刀拵)

史跡 熊野三山 - 熊野速玉大社境内および御船島(速玉大社社地)は史跡「熊野三山」の一部である。

天然記念物 梛の大樹 梛の大樹 - 指定名は「熊野速玉神社のナギ」、高さ20m、幹回り6m。「平重盛」手植と伝えられる。

神門彫刻

拝殿を中心に、結宮(熊野夫須美大神)、速玉宮(熊野速玉大神)、上三殿 証誠殿(家津美御子大神、国常立尊)、若宮(天照皇大神 )、神倉宮(高倉下命)、八社殿 禅地宮(天忍穂耳尊)、聖宮(瓊々杵尊)、宮(彦火々出見尊)、子守宮(鸕鶿草葺不合命)、一万宮(国狭槌尊)、十万宮(豊斟渟尊)、勧請宮(泥土煮尊)、飛行宮(大斗道尊)、米持宮(面足尊)。

上三殿 八社殿

奈良朝末期は、熊野速玉大神は衆生の苦しみ、病気を癒す「薬師如来」として過去世の救済を、またお妃の熊野夫須美大神は現世利益を授ける「千手観音菩薩」、家津美御子大神は来世浄土へ導く「阿弥陀如来」として位置づけられ、山伏や熊野比丘尼によって熊野権現信仰は飛躍的な拡がりを見せ、現在は、全国数千に及ぶ御分社が祀られている。

奈良時代の大社 神橋

「御船祭り」は、10月に行われる熊野速玉大社の例大祭の一つ。 美しい神幸船を先導する形で、熊野川を舞台に繰り広げられる、9隻の早船競漕は、源平の合戦で勝利に導いた「 熊野水軍」の勇姿を今に伝えている。無形文化財

第一・二殿

「古歌、熊野詣の心」から、「梁 塵 秘 抄熊野へ参るには 紀伊路と伊勢路とど近しどれ遠し

廣大慈悲の道なれば 紀伊路も伊勢路も遠からず」

拝殿

「熊野川」三重・奈良・和歌山県の紀伊半島南東部を流れる川。奈良県南部の大峰山が源で十津川と、大台ヶ原の北山川が合流し、和歌山県と三重県の県境を流れている。新宮市で熊野灘に注ぐ、木材の筏流し、輸送手段で活躍した川で、十津川ダムがあり、電源地帯とも言われている。長さ183km、流面 2360km2、瀞峡。熊野浦は、三重県。熊野街道は、国道42号線(大阪・奈良・三重・和歌山県)

熊野川河口の町川原 熊野川

次回は、熊野本宮へ。

平安初期に山岳宗教である修業道が成立している。11世紀熊野三山を対象に、都の人々に伝わり広まった。そこで熊野に向かう経路が、紀伊半島西岸、紀詣、紀伊路・東岸、伊勢路で、紀伊路に人気が出た。

紀伊路は、九十九王子社、若王子を勧請した所があり、宿泊や休憩に利用された。人が多いので「蟻の行列熊野詣」の言葉が生まれている。

中世の貴人達は、都から船で淀川を下り、大阪天満宮で上陸し、紀路を「田辺(弁慶地)」・中辺路を使い本宮、新宮、那智と参詣。

熊野詣で古い記録に、903年宇多法皇が知られ、天皇、貴族達も回数を重ね、後白河法皇は一説に34回お詣りしているとある。中世に入り

東国の武士が加わっている。中世末には、西国33か所観音巡礼が盛んとなり、その一番寺が、「那智の青岸渡寺」である。

以降、大衆でも、新宮・本宮・熊野三山すべてまわれるようになってきた。

「熊野速玉大神は、熊野速玉大社では伊邪那岐神」とされ、速玉之男とされる。

速玉之男神の名から神社名がつけられたといわれる。

もともとは近隣の神倉山の磐座に祀られていた神で、いつ頃からか現在地に祀られるようになったといわれる。

神倉山にあった元宮に対して現在の社殿を新宮とも呼ぶ。 1871年 - 近代社格制度のもとで熊野速玉神社として県社に列格。

1883年 - 打ち上げ花火が原因で社殿が全焼している。 1915年 - 官幣大社に昇格。 1967年 昭和42年 - 社殿を再建した。

2004年(平成16年)- 「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。

熊野速玉大社 大鳥居 武蔵野弁慶木彫り像

「速玉大社と武蔵弁慶」は、熊野別当湛増の息子、弁慶の出自としては、熊野速玉大社に仕えた熊野三党のひとつ鈴木一族とされ、その最後については、義経の叔父、新宮十郎行家(熊野別当の娘が母。新宮に住んでいたので新宮)とともに、この地で討ち死にしたとも伝えられている。と書かれていた。熊野水軍が源氏についたことで源氏が海戦に勝利したことや、皇室が熊野詣をし、熊野水軍をもつ熊野三山に、後白河院が33回も通ったのも、無関係ではなさそうである。

ナギの御神木 狛犬 手水舎

創建は、ハッキリしないが、「御由緒書」には、景行天皇五十八年とあるので128年頃になる。

朱塗りの門楼 献上樽酒

文化財は、国宝 古神宝類、 木造熊野速玉大神坐像・木造夫須美大神坐像・木造家津御子大神坐像・木造国常立命坐像。

重要文化財 木造伊邪那岐神坐像、 木造伊邪那美神坐像、 木造皇太神坐像、 きゅう漆金銅装神輿。

きゅう漆金銅装神幸用船(「きゅう」は「髟」に「休」)(きゅうしつこんどうそうしんこうようふね、1897年〈明治30年〉1 太刀・銘正恒(附・糸巻太刀拵)

史跡 熊野三山 - 熊野速玉大社境内および御船島(速玉大社社地)は史跡「熊野三山」の一部である。

天然記念物 梛の大樹 梛の大樹 - 指定名は「熊野速玉神社のナギ」、高さ20m、幹回り6m。「平重盛」手植と伝えられる。

神門彫刻

拝殿を中心に、結宮(熊野夫須美大神)、速玉宮(熊野速玉大神)、上三殿 証誠殿(家津美御子大神、国常立尊)、若宮(天照皇大神 )、神倉宮(高倉下命)、八社殿 禅地宮(天忍穂耳尊)、聖宮(瓊々杵尊)、宮(彦火々出見尊)、子守宮(鸕鶿草葺不合命)、一万宮(国狭槌尊)、十万宮(豊斟渟尊)、勧請宮(泥土煮尊)、飛行宮(大斗道尊)、米持宮(面足尊)。

上三殿 八社殿

奈良朝末期は、熊野速玉大神は衆生の苦しみ、病気を癒す「薬師如来」として過去世の救済を、またお妃の熊野夫須美大神は現世利益を授ける「千手観音菩薩」、家津美御子大神は来世浄土へ導く「阿弥陀如来」として位置づけられ、山伏や熊野比丘尼によって熊野権現信仰は飛躍的な拡がりを見せ、現在は、全国数千に及ぶ御分社が祀られている。

奈良時代の大社 神橋

「御船祭り」は、10月に行われる熊野速玉大社の例大祭の一つ。 美しい神幸船を先導する形で、熊野川を舞台に繰り広げられる、9隻の早船競漕は、源平の合戦で勝利に導いた「 熊野水軍」の勇姿を今に伝えている。無形文化財

第一・二殿

「古歌、熊野詣の心」から、「梁 塵 秘 抄熊野へ参るには 紀伊路と伊勢路とど近しどれ遠し

廣大慈悲の道なれば 紀伊路も伊勢路も遠からず」

拝殿

「熊野川」三重・奈良・和歌山県の紀伊半島南東部を流れる川。奈良県南部の大峰山が源で十津川と、大台ヶ原の北山川が合流し、和歌山県と三重県の県境を流れている。新宮市で熊野灘に注ぐ、木材の筏流し、輸送手段で活躍した川で、十津川ダムがあり、電源地帯とも言われている。長さ183km、流面 2360km2、瀞峡。熊野浦は、三重県。熊野街道は、国道42号線(大阪・奈良・三重・和歌山県)

熊野川河口の町川原 熊野川

次回は、熊野本宮へ。