和歌山県に戻ります。

「和歌山県新宮市」は、熊野別当の勢力下の門前町として栄え、江戸時代紀州藩主徳川家の家老「水野家」の城下町。紀州半島の豊冨な森林資源を背景に熊野川水源を利用し、木材製材で発達した。第二次世界大戦争後、外材、製紙が主産業となったが、年々落ち込み縮小されていく。

城跡は、新宮駅の丹鶴山上、浅野家、水野家を経て水野家10代、250年行政の府であった。

「熊野川今昔」熊野川の昔とは、ずいぶん違っているという。水量がかなり減ってしまい、水の色も濃い緑色や水の濁る日が多くなり、昔は、透明。その影響もあり、魚の量が少なくなった。

この辺りは、鮎漁が盛んで、屋形船がたくさん漁に出て、一晩で30貫(=120kg)も獲れ、今は、20kg程度。

大きさもかつては30cmくらいのものたくさん獲れたが、今では20cm程度。

その原因は、上流にダムができたり、分水して尾鷲やいろんなところへ水を持っていって水量が減ったことに加えて、林道や県道や農道がたくさん通って山自体の保水能力が失われて、熊野川の環境がかなり悪くなってしまったのだという。

新宮市舟下り 所々土砂が 十津川と赤木川が合流して熊野川に

国道42号から168号へ、和歌山県新宮市を起点とし、大阪府枚方市を終点とする一般国道。紀伊半島の険しい山間部を縦断するため奈良県南部では所々狭路があり、道幅が狭い割に交通量が多いため離合渋滞が起きやすい国道。

休日は十津川村などへの行楽客が多く、渋滞が頻発している。現在、道路改良工事が随所で行われている。紀伊半島を縦断する幹線道路の一つであり、京阪神地区から新宮への最短ルートでもあることから、整備が急がれる道。

将来的には全線を指定区間とした上で五條新宮道路として整備される。

「瀞峡街道」は、国道168号を本宮から新宮へ向かうほぼ中間点、「川原」には熊野川川舟下りの乗船場がある。

熊野本宮大社から熊野速玉大社への道 国道168号を熊野川沿いに下る途中、宮井大橋を過ぎて少し行った所の道路右側に「平忠度誕生の地」の看板がある。

薩摩の守 平忠度は、文武両道に優れた武将で知られ、平家物語、「鱸」の章に浜の女房(女官)の歌として

「雲井よりただもりきたる月なれば おぼろげにては いはじとそ思う」

平氏一門と共に都落した彼は淀の川尻から京に引き返し、歌道の師、「藤原俊成」の門を叩いている。

「さゞ浪や志賀の都は荒れにしを 昔ながらの山桜かな」と詠んだ。

薩摩守最後の章によると、

「熊野そだち、早業の大刀にておはしければ」とあるが、

一の谷の合戦に利なく敗走する平氏軍の中で忠度は武蔵国の住人岡部六弥太と組み合って六弥太を組み伏せ、背後に殺到した六弥太の郎党が、忠度の右腕を切り落とした。もはやこれまでと

「そこのき候らへ、十念唱へん」と組み敷いていた六弥太を投げ飛ばし、どっかとすわり十念を唱へ従容として最後をとげたが、彼の箙に次の一首が結ばれていたという。

「行き暮れて木のしたかげを宿とせば 花やこよいのあるじならまし」

(相須の甲明神社に若宮として平忠度をお祀りしている。)

「熊野川」は、流域は木材の生産が盛んであり、かつてはその木を筏に組んで流していた。

現在でも観光用としてではあるが筏下りが行われている。国の史跡「熊野参詣道」の一つとして指定。(川が史跡に指定されるのは珍しい)

紀伊山地の霊場と参詣道の熊野参詣道中辺路の一部として、熊野本宮大社と熊野速玉大社間の流域が世界文化遺産に登録。

(世界文化遺産で唯一の「水上の参詣道」である)

国道168号線から 熊野材の産地

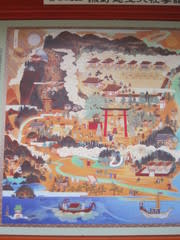

「熊野本宮大社」は、和歌山県田辺市本宮町本宮にある神社。

熊野三山の一つ。家都美御子大神、熊野坐大神、熊野加武呂乃命を主祭神。

創建 伝崇神天皇65年、本殿は、入母屋造、切妻造(正面)・入母屋造(背面)、札所 神仏霊場巡拝の道第4番(和歌山第4番)

例祭 4月御田祭。

重要文化財 建造物 熊野本宮大社・ 熊野本宮大社第一殿・第二殿(西御前・中御前)・ 熊野本宮大社第三殿(証誠殿)・ 熊野本宮大社第四殿(若一王子)1802年、第三殿は、1810年の建立と判明した。

第一・二殿は入母屋造平入り、桁行5間、梁間4間で、正面に庇を付し、正面の2箇所に木階を設ける。内部は桁行3間、梁間1間の内陣とし、3室に分け、左右の室に熊野牟須美大神と速玉之男神をそれぞれ祀られている。

第一・二殿の向かって建つ第三殿と第四殿は同規模・同形式で、妻入り、正面は切妻造庇付き、背面は入母屋造の特異な形式。

柱間は桁行(本建物の場合は側面)2間、梁間は正面は1間、背面は中央に柱が立ち2間。

これらの社殿は明治22年の洪水では流出をまぬがれ、現社地に移築されたもの。

各建物は入母屋造屋根を用いる点、木割が太く、装飾の少ない簡素な構成とする点に特色があり、床下に連子窓を設けるなど、細部形式にも特色がある。

社殿の形式や配置は中世の絵画資料にみられるものと一致し、古くからの形式を保持している。

美術工芸品 木造家津御子大神坐像、木造速玉大神坐像 、木造夫須美大神坐像、 木造天照大神坐像、 鉄湯釜、(湯立ての神事に用いる湯釜で、1198年の銘が、鉄製の湯船としては建久8年在銘の東大寺大湯屋のものが最古であるが、湯釜としては本品が在銘最古の遺品である)。

第一殿牟須美大神、第二殿速玉之男神、第三殿本社となる証誠殿家津御子神など、数多き神々をゆっくりお詣りした。

全国に3000社ある熊野神社、「総本宮」。一の鳥居から長い石段を上り、神門をくぐった境内には、美しい社殿が並ぶ。

多くの人々が、遥かなる神々を求め熊野を目指した「熊野詣」、森に包まれ安らぎに満ちていた。

古代からの熊野詣 修験道

次回は、世界遺産、熊野古道へ、