マメアサガオ <ヒルガオ科 サツマイモ属>

近鉄電車の線路沿いの荒地でヒルガオに似た白い花を見つけました。

家に帰って調べてみると、北アメリカ原産の帰化植物マメアサガオで、

日本に渡来したのは、比較的新しく第二次世界大戦後、輸入穀物に混入しての上陸らしいです。

花の大きさはせいぜい2㎝ぐらいで、あまり目立つものではありません。

これがまたサツマイモ属というのも私には驚きでした。サツマイモといえば、

私の住んでいる城陽市の特産品で「寺田イモ」と呼ばれるおいしいものがあります。

あれがヒルガオ科に属するとは知りませんでした。

ところで、この花は原産地のアメリカでは whitestar(白い星)と呼ばれているそうです。

この形を見れば充分納得できます。

西の方を見ると、古墳のように鬱蒼と木の繁った森が見える。

旧冨野村の産土神として祀られてきた荒見神社の森だ。

アルプラザで買い物をした帰りにたずねてみた。

この神社は歴史的に由緒ある建造物なのだが、

木で隠れて境内の中が外から見えにくいため参拝する人は意外に少ない。

私も鳥居をくぐったのは、今回がはじめてだ。

鳥居をくぐると、すぐに薬医門とよばれる寺院風の門がある。

神仏習合時代のなごりを今にのこしているようだ

表の通りの喧噪をよそに境内は静まりかえっていた。なにかほっとする雰囲気がある。

手前が拝殿、奥が本社、本社は三間社流造の桃山様式、城陽市では数少ない国指定の重要文化財

拝所の上には唐獅子が彫刻がされている

本社の右に御霊社(末社)がある。こちらは一間社流造の小さな社、奉納されている絵馬の中に写真の様な

変わったものがあった。これは逆厄落し(さかやくおとし)と呼ばれるもので、他ではあまり見られないようだ

境内の東にある菊水の神座、地下水が湧き出ている。傍らに石碑があり、

「菊水は長命の泉にしてこの水は荒見の神がその身に召します水の衣なり・・・」

と記されている。水に対する根強い信仰が窺える

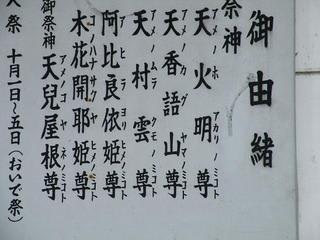

この神社は祭神の多いことも特徴、五柱の祭神が祀られている。

サクラタデ <タデ科 イヌタデ属>

最高気温を更新した今年の夏ですが、2~3日前から少し平均気温が下がったようです。

そうは言っても、日中の外気温は未だ30度前後、決して涼しいという状態ではありません。

それでも涼しいと感じてしまうのはどうしてでしょうか?

地球温暖化が色々話題になっていますが、人間は意外と順応性の良い生き物かもしれませんね。

ところで、自然界では知らない内に少しづつ秋が近づいている様です。秋の花サクラタデが、休耕水田で

花を咲かせていました。

タデと言えばこの諺がすぐ頭に浮かびます。

「蓼食う虫も好き好き」意味はどうやら「もの好きな奴もいるものだ」ということらしい。少し耳が痛い気がします。

細い茎に疎らに花を咲かせます

近づいて見ると、本当に桜の花の形をしています。

この写真だけなら桜に見えてしまいそうです

ヒメムツオレガヤツリ <カヤツリグサ科 カヤツリグサ属>

北米原産の帰化植物。

よく似た品種にキンガヤツリ(別名ムツオレガヤツリ)があります。こちらは熱帯アジアの原産で

小穂の長さは本種の1.5倍ほどあり、8~9月にかけて花穂が明るい黄金色に変っていくそうです。

本種はこの後、茶褐色に変化するものと思われます。

学名はCyperus ferruginescensとなっていましたが、アメリカの政府系検索サイトNPWRCで画像を確認したところ、

どうもイメージが違う様でした。最もこの写真のイメージに近かったのは、Cypers esculentusで和名があるのか

どうかは分かりません。興味のある方は下記のURLをクリックして下さい

http://www.npwrc.usgs.gov/resource/plants/floramw/species/cypeescu.htm">npwrc

かなり大型、背丈は60㎝にもなります。

小穂はキンガヤツリに比べやや短い。重要の固定のポイントです。