1月第2週の週末(1月12日~13日)は、島旅仲間総勢11人とともに、佐賀県唐津市呼子町の離島・小川島へと渡りました。

小川島は、中学1年生の時の恩師の転任先で、翌年の夏には遊びに行った思い出の土地です。なにかと思い悩むことが多かった18年前の中2の夏、島の自然と人の優しさに癒されたことを思い出します。

西鉄電車で天神に出て、バスセンターから昭和バスに乗って唐津に向かいます。JRの快速より若干時間はかかるものの、リクライニングシートに座って移動できるし、16枚回数券なら1人あたり625円とお得です。

やたらと料金所の多い、唐津までの高速道路&有料道路。料金所の度に渋滞に巻き込まれていました。

唐津でのお昼ご飯は、鰻の名店・竹屋さんにて。建物は、木造3階建ての登録有形文化財です。

シンプルにデザインされた欄間や、料理を運ぶつるべ井戸式のエレベーターなど、近代の木造建築物ならではの意匠や工夫も楽しめます。

どどん、鰻丼!僕はかば焼き定食にしました。

ふっくらしているだけでなく、もっちりした食感がイキの良さを物語ります。おいしかった~

お腹も膨れたところで、さらに路線バスを乗り継いで呼子へ。公共施設も併設した、真新しいバスターミナルから発着します。

18年前にはバスに並行して、未完に終わった悲運の鉄路・呼子線の跡が見えたものですが、一度も使われなかった高架橋は撤去されてしまったようで、痕跡はまったく見られませんでした。

呼子着。海岸では、呼子らしい風景が風に揺れていました。

小川島への「そよかぜ」は、ターミナルもない船着き場から小さなタラップで乗り込みます。

500円のきっぷは船内で精算。小さな島の生活航路です。

呼子大橋を背に、25分の航海に踏み出します。渡し船のような小さな船ゆえに、外洋に出たら結構揺れました。

ちなみに唐津の離島7航路はすべて本土と直接結ぶもので、至近距離の島へ渡るにも一旦本土へ出なければいけません。

小川島が近づいてきました。防波堤には代々の卒業記念のペイントが並び、どこかほのぼのとしてしまいます。

今夜の宿「めぐりあいらんどおがわ」は公共の宿なので、唐津市の公用車が迎えに来てくれていました。

さっそく、歩いて島めぐりへ出発!小川小中学校は18年前にも来たけど、こんな校舎だったかな?新しい感じの校舎だし、建て替わったのかも。

ちなみに恩師の先生のことは、もう10年以上も前なのに、施設の皆さんはご記憶でした。小さな島では、先生も島の仲間なのですね!

コンクリートの丸い円…ヘリポートなんだそうです。離島にとって、緊急時の生命線ともいえる施設ですが、案外シンプルなものでした(笑)。

脇道に入り、夕暮れ迫る海岸へ。透き通る海がきれいでした。

ただ漂着ごみの多さは、ヒドイなあ…。

島内の集落を歩いていると、空き家や空き地が点在しています。処分が難しいのか、雑草が生えるのを防ぐためか、瓦を敷き詰めた区画も見られました。

18年前に比べても、だいぶ人口が減っているという小川島。のどかで平和な変わらないように見える島だけど、これももう一つの現実です。

島は、車の通れる道がグルリ1周していますが、人の集まる中心部の集落はご覧の通り、狭い路地のネットワークが結びます。坂道も多いので、原付バイクが島の人の主たる足になっています。

中学生の目にはこの島のスケール感が新鮮で、驚きでした。

漁港のそばの神社へ。昔の旅客船はこちらに発着していたとかで、そういわれればまわりの風景に見覚えがあります。

神社の石碑に掘られた言葉は、「防波堤」「電気」「水道」。いずれも島にとって、生命線というべきものです。

にゃあ、にゃあ、にゃあ…にゃあにゃあにゃあ!

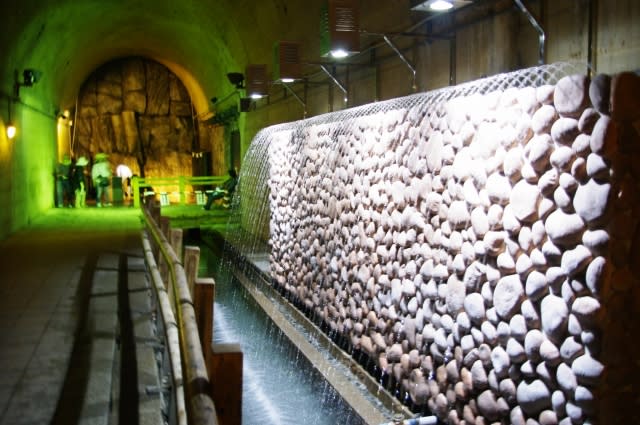

宿に戻れば夕食ターイム!新鮮な玄海灘の海の幸が並びました。

22時頃には管理の方も帰宅されて、我々12人だけに。新鮮な魚介類を前にした宴は、深夜まで続きました。

小川島は、中学1年生の時の恩師の転任先で、翌年の夏には遊びに行った思い出の土地です。なにかと思い悩むことが多かった18年前の中2の夏、島の自然と人の優しさに癒されたことを思い出します。

西鉄電車で天神に出て、バスセンターから昭和バスに乗って唐津に向かいます。JRの快速より若干時間はかかるものの、リクライニングシートに座って移動できるし、16枚回数券なら1人あたり625円とお得です。

やたらと料金所の多い、唐津までの高速道路&有料道路。料金所の度に渋滞に巻き込まれていました。

唐津でのお昼ご飯は、鰻の名店・竹屋さんにて。建物は、木造3階建ての登録有形文化財です。

シンプルにデザインされた欄間や、料理を運ぶつるべ井戸式のエレベーターなど、近代の木造建築物ならではの意匠や工夫も楽しめます。

どどん、鰻丼!僕はかば焼き定食にしました。

ふっくらしているだけでなく、もっちりした食感がイキの良さを物語ります。おいしかった~

お腹も膨れたところで、さらに路線バスを乗り継いで呼子へ。公共施設も併設した、真新しいバスターミナルから発着します。

18年前にはバスに並行して、未完に終わった悲運の鉄路・呼子線の跡が見えたものですが、一度も使われなかった高架橋は撤去されてしまったようで、痕跡はまったく見られませんでした。

呼子着。海岸では、呼子らしい風景が風に揺れていました。

小川島への「そよかぜ」は、ターミナルもない船着き場から小さなタラップで乗り込みます。

500円のきっぷは船内で精算。小さな島の生活航路です。

呼子大橋を背に、25分の航海に踏み出します。渡し船のような小さな船ゆえに、外洋に出たら結構揺れました。

ちなみに唐津の離島7航路はすべて本土と直接結ぶもので、至近距離の島へ渡るにも一旦本土へ出なければいけません。

小川島が近づいてきました。防波堤には代々の卒業記念のペイントが並び、どこかほのぼのとしてしまいます。

今夜の宿「めぐりあいらんどおがわ」は公共の宿なので、唐津市の公用車が迎えに来てくれていました。

さっそく、歩いて島めぐりへ出発!小川小中学校は18年前にも来たけど、こんな校舎だったかな?新しい感じの校舎だし、建て替わったのかも。

ちなみに恩師の先生のことは、もう10年以上も前なのに、施設の皆さんはご記憶でした。小さな島では、先生も島の仲間なのですね!

コンクリートの丸い円…ヘリポートなんだそうです。離島にとって、緊急時の生命線ともいえる施設ですが、案外シンプルなものでした(笑)。

脇道に入り、夕暮れ迫る海岸へ。透き通る海がきれいでした。

ただ漂着ごみの多さは、ヒドイなあ…。

島内の集落を歩いていると、空き家や空き地が点在しています。処分が難しいのか、雑草が生えるのを防ぐためか、瓦を敷き詰めた区画も見られました。

18年前に比べても、だいぶ人口が減っているという小川島。のどかで平和な変わらないように見える島だけど、これももう一つの現実です。

島は、車の通れる道がグルリ1周していますが、人の集まる中心部の集落はご覧の通り、狭い路地のネットワークが結びます。坂道も多いので、原付バイクが島の人の主たる足になっています。

中学生の目にはこの島のスケール感が新鮮で、驚きでした。

漁港のそばの神社へ。昔の旅客船はこちらに発着していたとかで、そういわれればまわりの風景に見覚えがあります。

神社の石碑に掘られた言葉は、「防波堤」「電気」「水道」。いずれも島にとって、生命線というべきものです。

にゃあ、にゃあ、にゃあ…にゃあにゃあにゃあ!

宿に戻れば夕食ターイム!新鮮な玄海灘の海の幸が並びました。

22時頃には管理の方も帰宅されて、我々12人だけに。新鮮な魚介類を前にした宴は、深夜まで続きました。