若戸渡船の渡船場から、若松駅まで歩いてきました。

若松駅舎は、リニューアルを終えたばかり。グレーの外壁に細めのフォントが、クールな印象です。

コンコースは、天井と壁こそ変わったものの、床は時代がかったタイルそのまま。指宿や霧島神宮といった、観光地の駅舎のリニューアルとは、少し力の入れ方が違います。

石炭とともに歩んできた駅の変遷を、写真で辿れるのは、歴史ある駅ならではです。

駅のうどん屋さんが健在なのは、嬉しい限り。お弁当も買うことができます。

時間はちょうどお昼時。電車に乗る前のおじちゃん、おばちゃんや、早退の高校生と一緒にすするうどん、おいしかったです。

しかし若松駅から直方駅までの各駅(折尾、直方を除く)は今回の新ダイヤで、無人化という合理化の洗礼を受けました。株式上場後初の合理化策とあって、地元ニュースでは大きく取り上げられました。

若松駅と中間駅だけは完全無人化に至らず、朝の2時間だけ窓口が開きます。沿線利用者や市議会などの反発を受けた、一定の譲歩でした。

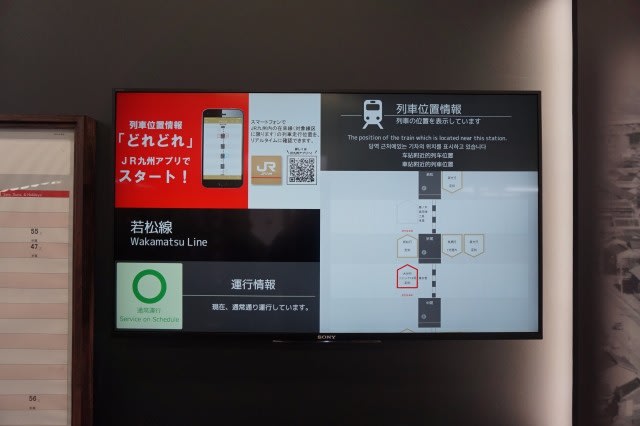

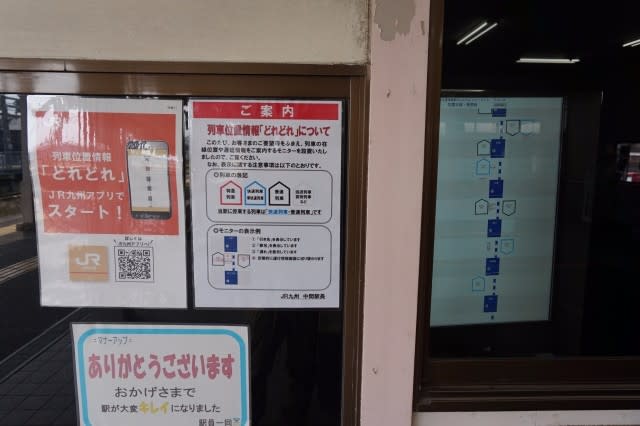

券売機の横には、大型画面の列車運行情報装置が設置されていました。列車の現在位置がざっくりしていて分かりにくいものの、サービスダウンを、少しでもくい留めようという配慮は感じられます。

自動改札機は、切符の投入口が閉鎖され、ICカード専用になりました。自動改札機に慣れた切符利用者が、もっとも戸惑うところで、ホントに通さなくていいの?という表情です。

高価な改札機が、ICカード用の簡易改札機と同等機能しか使われていないのは、もったいない話。簡易改札機に交換して、改札機が不足している駅に移設してほしいものです。

若松駅には売店があり、駅が無人の時間帯でも、人の目が届いています。

周囲にコンビニもないし、いっそファミマにでも改装すれば、24時間明るい駅になりそうだ…と思っていたのですが、なんと今月末をもって閉店してしまうのだとか。うどん屋さんには何とか持ちこたえてほしい、「区の玄関口」でした。

若松線の明るい話題は、すべての列車が819系蓄電池電車・愛称「DENCHA」に置き換わったこと。古びたディーゼルカーから、最新鋭の電車「同等」の車両にグレードアップしました。

若松~折尾間の所要時間は、これまでの18分から16分に短縮。さらに、2001年の部分電化以来、折尾で分断されてきた列車も、直方への直通が復活しました。限りなく電化に近いインパクトがある新ダイヤです。

前回乗った際、電車より少し加速が劣るかなと感じましたが、改めて乗ると さほど違和感がありません。軽快に飛ばし、電化区間とまったく変わらない乗り心地に感じられました。

今回の改定は、若松線にとって明だったのか暗だったのか。少なくとも、暗を極力カバーするような施策は打たれたことは確かです。

二島駅で下車。

若松線というか、筑豊本線の各駅は小駅であっても、駅の敷地が広々としています。

若松駅と同水準の利用者がいる、二島駅。自動改札機はフルスペック型で、窓口も設けられていましたが、完全に無人化されました。

若松駅には案内の係員さんがいたのに、二島駅には人の気配がなし。香椎線無人化の際には2週間、案内の係員を配置する経過措置があったのだけど…

高校生の利用者が多くいる駅。親御さん達は、無人化をどう受け止めているのか、気にかかります。

次の「電車」は37分後。昼間は1時間に2本の若松線、運行間隔が一定していないのが玉に傷です。

時間もあるので、駅と平行する国道199号線を、奥洞海駅へ歩いて戻ってみました。通行量が多く、ロードサイド店舗も張り付き、典型的な地方の幹線道路の雰囲気。市バスが頻繁に走っていて、便は良さそうです。

途中の踏切で見かけた、若松行き。架線のない線路を、モーター音を静かに響かせ走っていく「電車」に、まだまだ違和感を拭えずにいます。

若松競艇の最寄り駅としてお馴染み、奥洞海駅着。

以前からの券売機があるものの、ICカードには対応していません。残高不足の場合は、下車の時に、遠隔操作の精算機で精算することになります。

ぴったり0円の時は、切符に頼らざるを得ません。

女性の係員さんが、乗客に係員案内型精算機の使い方を説明していました。従来では対応できなかった時間帯でも案内できます!と謳われる、スマートステーションの最重要ツールの一つですが、さて利用者の評価はいかに。

しばらく目を離していると、係員さんの姿が見えなくなりました。困った人がいたら、どこかから登場する段取りなのかな。

無人化に合わせ、ホームの案内表示は大きく、見やすいものに改善。一部ホームのかさ上げも実施されていました。

直方行き「電車」に乗車。

車内のモニタでは、ハイブリッドカーよろしく電気の動きが「見える化」されています。

蓄電池モードでブレーキがかかっていると、こんな感じ。

折尾駅に到着。30人ほどの乗客のうち、乗り通すのは僕を含め5人でした。その数が多いか少ないかはともかく、工事中で筑豊本線の上下ホームの動線は長くなっており、5人にとって助かることには間違いないです。

パンタを上げて、直方までは「普通の電車」として走行します。

9分停車の間に新たな乗客を迎え、直方方面へ。電化区間に入り、加速がいくぶん良くなったような気がするけど、気のせいかも。

電化区間では、ブレーキで発生したエネルギーは架線へと回生されます。

中間駅で下車。中間市の玄関であり、今回無人化が実施された各駅の中では、最多の乗客数を誇ります。

駅舎内では、点字ブロックの工事中。これまで窓口へ誘導されていたブロックを撤去し、直接改札に向かうよう修繕されていました。窓口が開く朝の2時間のことを考えれば、適切なのかちょっと考え込んでしまう所ですが、うーむ。

過渡期の案内員さんは中間でも見当たらず、工事の担当者が適宜案内していました。遠隔操作のスタッフも中間に詰めているはずだけど、事務室から人の気配がしません。

列車運行情報は、事務室の改札口窓口にはめこまれていました。画面のサイズが若松に比べて小さく、見えづらさを感じる人もいるかも。

ダイヤ改定の告知ポスター。「3月4日より筑豊本線が変わりました」って、頑張って定着させてきた福北ゆたか線&若松線の愛称はどこへ?

両方を総称する時には、筑豊本線の愛称は健在のようです。

係員対応精算機には、マグネット式のフックに、ホワイトボードとペンがぶら下げられています。耳が不自由な人向けのものでしょう。急ごしらえ感は拭えないけど、利用者の意見を真摯に聞いた結果ではあります。

ただこの精算機、少し背が高すぎるのでは? 子どもや車椅子の人には、とても届かない高さに、呼び出しボタンと画面があります。

次の電車も「DENCHA」でした。折尾~直方間では1時間に3本の電車のうち、2本が「DENCHA」に変わっています。

これまでの817系も充分新しかったし、革張りのクロスシートがロングシートに変わった点も、人によってはサービスダウンと捉える向きもあるでしょう。若松線と違って、無人化の側面がよりクローズアップされそうな区間です。

鞍手で下車。ちょうどやって来た若松方面の「DENCHA」を、跨線橋から見送りました。パンタグラフを上げて走る姿が、やっぱりしっくりくるデンチャ…もとい、電車です。

駅周囲は田んぼばかりで、民家は数軒のみ。しかし埴生駅は、1日の利用者が千人を超えます。

コミュニティバスが接続し、パーク&ライド用駐車場も整備された、交通結節点。もとは鞍手町内を走っていた、室木線廃止と引き換えに作られた駅で、街唯一の玄関口です。

それだけに無人化には、寂しい思いをしている街の一つでもあると思います。

改札口に設置されていた、磁気きっぷ用の簡易改札機は撤去されていました。今後は、入場記録のない定期券や回数券でも出場できるということであり、キセルを助長しないか心配です。

都市圏の電車なのに車掌もおらず、改札もしないという方法は、ヨーロッパで見られる「信用乗車」により近づいたように感じられました。かの地ではなぜ問題なく運用できるのか、あるいは何が問題なのか。探るべき段階にあるのでは。

鞍手~直方で乗ったのは、黒崎方面からの電車だったので817系でした。819系と同様、ロングシートの2両編成で、データイムの車両の仕様が揃った格好です。木製の座席が固く、819系並みのクッションの厚さがほしいところ。

若松~直方の直行が増えた反面、直方での列車分断は、今回の新ダイヤでさらに進みました。同じホームで博多方面の快速と接続し、不便は最小限になっています。

桂川で「原田線」こと、桂川~原田間の区間列車に乗り継ぎ。以前まで活躍していた国鉄末期のキハ31系ではなく、さらに古いキハ40系が待っていました。

若松線の「DENCHA化」に合わせキハ31系7両が廃車されており、これに合わせて原田線の車両も変わったのか? 今回ダイヤ改定で何も影響がない区間と思っていたので、思わぬ変化でした。