#脳汁銭湯

(改正湯)

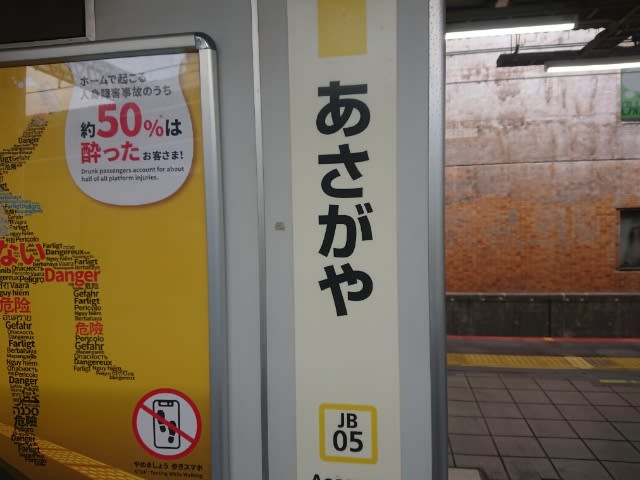

京浜東北線

#蒲田駅

▲蒲田駅。大田区は東京で一番銭湯がある地域で、その中心に蒲田がある

▲改札口

▲改札口を抜けたら右に進む

▲階段を降りて

▲西口の出口

▲外に出たら右にすすむ

▲そのまま直進

▲奥に横断歩道があり、

▲右斜めに東京工科大学がみえる

▲横断歩道を渡ったら東京工科大学を横切る形で真っ直ぐ進み

▲ここも直進する

▲道なりに歩き

▲突き当たりにドラッグストアーのセイムスがみえてくるので

▲セイムスのところで右折する

▲あとは少し歩けば

▲改正湯がみえてくる。今回はイベントで脳汁銭湯となっている

脳汁銭湯は、パチンコ大手のマルハンが主催したイベント。2024年11月26日~12月8日までおこなわれていた。

新しいファンの獲得を目的としたヲトナ基地プロジェクトというブランディングプロジェクトの一環で、あまたある業界の中から銭湯を舞台に選んだのはやはり昨今の銭湯が存在感を示しているからだろうか?

それはさておき開店時間に到着してみると、予想を越える大混雑。銭湯のイベントでここまで人が集まってるのは初めて見たかもしれない。これもSNSの力だろうか。

そして脳汁というネットスラングを堂々と看板に掲げるあたりに若者への訴求をねらったものを感じた。

建物の外にいる案内係りの人は待ち時間が1時間半ぐらいですと声をあげていた。ディズニーランド並みの待ち時間に、さすがは一瞬迷った。

列は入り口のスロープから伸びて駐車場の奥まで続いている。

▲銭湯に入るためだけにこの行列

建物に入ったのは1時間を少しすぎたあたり。寒風吹きすさぶ中で待っていたので手がかじかみ、頭が痛くなってきた。

ただ、このあとにお風呂に入れるからいいけど、悲惨なのは案内係りの人たちだ。マルハンのTシャツの上に着ているのは、今回のイベントの法被のみ。どう考えても過酷すぎる。

▲LEDのれん。目を閉じても光が透過してくるほどまぶしかった

中に入ると店内は大混雑だ。

客数が多く、案内係りも3~4人ほどいて、ただでさえ広くないロビーはぎゅうぎゅう詰めだった。

受付に座るのは、70代の女性。綺麗な白髪をして気品がある感じ。

かなり前のときは金髪の若い女性がいたりしたが、最近は店主に戻ったのか。一時は、燃料費の高騰を理由に営業日が間引きされたり、開店直後も閑散としていたりと寂しい状況だった。

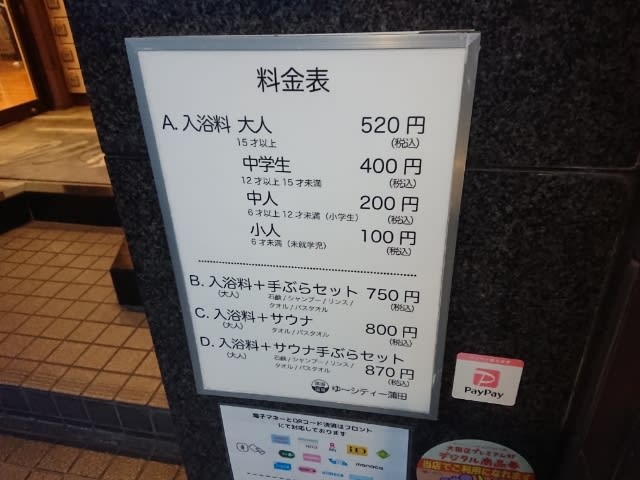

貸しタオルはなくて、販売品は250円と100円が用意されている。

いまは現金だけでなく電子マネーも使えるのでSuicaで支払ったが、これが間違いであった。

出典:大田区商店街ナビホームページ引用

出典:大田区商店街ナビホームページ引用

▲ネオンアートの記念撮影が目立った

男湯は左側で、女湯が右側。

のれんをくぐって中に入ると、脱衣場の中にも案内係りが3人ほどいた。

ここのロッカーはコインリターン式なので100円玉を用意する必要がある。

いつもだと千円札を出して崩れたお釣りがあるから問題ないのだが、Suicaで支払ったので小銭がないことに気がついた。自販機があったから飲み物を買うついでに崩すかと思えば、自販機の10円が切れており千円が使えず。

仕方なく着替えなおして受付で崩してもらうことになった。

今回のイベントは装飾だけでなくクイズの仕掛けもあった。さながら学園祭のような空気感。プロジェクトマッピングなどデジタル技術を投入しているが、原則はアナログ体験である。

入る前に設備案内とクイズ解説をレクチャーされる。

ここでようやく浴室のドアをあけると、いつもと大きく異なり、カランのところは鏡とタイルを縁取ったピンク色のネオンが明滅し、ラブホテルを彷彿とさせる怪しげな雰囲気。男女の間仕切り壁のうえには、巨大な脳のバルーンが置かれてある。

奥の壁絵にはプロジェクトマッピングがせわしなく映し出されていた。

富士山の絵を背景に擬人化された脳やタコ、背中が温泉になってる恐竜だったりUFOも飛び交い、ポップ調の可愛らしい絵ながら禍々しくもシュールなものばかりだ。

出典:脳汁銭湯ホームページ引用

出典:大田区商店街ナビホームページ引用

浴槽は奥にあって、複数の種類に分かれている。

左からシルク風呂、ボディジェット、黒湯+炭酸泉、黒湯、黒湯の水風呂と連なっている。

全体ではひとつの大きな浴槽に見えるがそれぞれ入り口が異なり、奥に進むと段差があったり複雑な作り。

温度はシルク風呂と白湯が43℃ほどで、黒湯は少しぬるめで41℃ほどか。

出典:大田区商店街ナビホームページ引用

▲壁面には、金魚が泳いでいる。こんな光の点滅で金魚たちは混乱しないか少し心配になった

ボディジェットのところでは、お湯に耳を沈めると音楽が聞こえるという仕掛けがあった。

遊び心があって面白いと思うが、不特定多数の人が入ったお湯に耳を入れるのは衛生観念上どうなのかとちょっと抵抗を感じた。

黒湯+炭酸泉のところには、無数のアヒルちゃんが浮かび、LEDライトが組み込まれている。不規則に点滅するアヒルちゃんはかなり不気味だ。

右端にある黒湯のところではクイズの解説が掲示され、黒湯の地図上には、それぞれ「?」や「!」マークが色別に表示されてある。そのマークの並びをつなげるとなんて書いてあるのか解くというのが初級クイズだった。

黒湯のそれぞれ角のところに立体表記された文字のラバーがぶら下がり、最初は「大」次が「り」「た」「あ」となっていた。それらを読める文字に組み直すと「大あたり」。

これが答え。

上級クイズは、けっこう難しい。

解説のところには、青色の?マークの他に、色の違う!マークが並び、青色の?マークは「た」であったが、残りの二文字がなんなのかヒントがない。

最初はまったく分からず、解説の!マークの位置に意味があるのかと考えてみると、もしかしてアイウエオ順かもと思い、それで探ってみたら「たから」という文字が浮かんできた。

湯上がりの時にスタッフの男性に声をかけられ、近くに寄ってきたので小声で答えたら正解だった。ノベルティとしてもらったのはシール。手荷物になるのは面倒なのでちょうど良かった。こうしたクイズは苦手なのだが、今回だけは運良く解くことができた。

▲左に並ぶのがもらったシール。右が全員に配られた冊子

実はこうした景品交換だけでなく、脱衣場のロッカーのドアをあけると当たりがでる仕掛けもあった。

クイズを答えたあとにはミッションイベントがあって、カードを引くと裏には「善人をさがせ」とある。

善人を探せとは一体?と思いつつ、言われるがままにスタッフのあとについていくと、ロビーのところで善人の姿があるはずだという。

▲分かるだろうか

指名手配者のようなポスターにみえるが、じつはよく読むと自主的に掃除をする善人とかかれてある。

ここでもシールをもらった。

こうした遊び心が随所にみられた。

今回のイベントを体験してみると、想像以上にお金が掛かっていたことが分かる。採算だけ見たら明らかに赤字だろう。マルハンとしては、先細りが予測されるパチンコ業界から多角化を見据えた実験を行っているのだろうか。

のちの報道によると、10日間のイベントで4457人が詰めかけたそうだ(下世話ながら入浴料だけ見ると2,451,350円。このお金は改正湯だけが受け取ったのかちょっと興味深い)。

客層はやはり若い人男女が多く、家族連れも目立った。案内係りの男性は若い女性にどこで知ったのか具体的なSNSまで聞いていた。

一方で昨今はデジタル時代と呼ばれているが、デジタル化が進むことで、むしろこうしたアナログ体験を若い人たちは求めているのかもしれない。

今回のイベントは派手な装飾で目を楽しませてくれたが、入浴に限ってはやはり使い勝手が悪く、お祭り騒ぎに放り込まれた感じ。

とはいえ銭湯の存在感を示す良い機会になっただろうし、今後もこうしたイベントがあったらまた参加したいと思わせてくれる楽しい体験だった。

【評価チェック箇所】

▼アクセス

最寄り駅 蒲田

経路 西口から歩く

周辺の環境 住宅街

●空間演出

建物外観 ビル銭湯

壁画・眺望 プロジェクトマッピング

統一感 あり

置物 能汁関連

照明 ド派手

★設備

休憩所 ロビー

脱衣所 縦長

シャワーの出 やや物足りない

浴槽の種類 シルキー風呂、黒湯、炭酸泉、水風呂(黒湯)

サウナ なし

温度 41~43℃

棚 あり

男女入れ替え なし

■サービス

接客 落ち着いている

清潔さ きれい

貸しタオル なし

備え付け なし

◆人

受付 70代の女性

客層 若者が中心

【案内】

〒144-0051

大田区西蒲田5−10−5

電話番号

03-3731-7078

アクセス

京浜東北線「蒲田」駅下車、徒歩7分

休日

金曜

営業時間

15:00−23:30

※東京銭湯ホームページ転載