感想は、面白かった!につきます。食事をしたりするのがもどかしいほど。

射守矢真兎(いもりや・まと)。女子高生。勝負事に、やたらと強い。

平穏を望む彼女が日常の中で巻き込まれる、風変わりなゲームの数々。

罠の位置を読み合いながら階段を上ったり(「地雷グリコ」)、百人一首の絵札を用いた神経衰弱に挑んだり(「坊主衰弱」)。

次々と強者を打ち破る真兎の、勝負の先に待ち受けるものとは――ミステリ界の旗手が仕掛ける本格頭脳バトル小説、全5篇。

内容は、目次は以下の通り4つのゲームの話。読み出した初めは、すべて別の話かと思ったけど、主人公は同じ。

1.地雷グリコ

2.坊主衰弱

3.自由律ジャンケン

4.だるまさんがかぞえた

5.フォールーム・ポーカー

2.坊主衰弱

3.自由律ジャンケン

4.だるまさんがかぞえた

5.フォールーム・ポーカー

地雷グリコは、普通のじゃんけんして進む「グ・リ・コ」。坊主衰弱はトランプの「神経衰弱」、自由律ジャンケンは、普通の「ジャンケン」、だるまさんがかぞえたは、「だるまさんがころんだ」、フォールーム・ポーカーはトランプの「ポーカー」、しかし、新たなルールが追加される。それだけなのだが、追加されたルールのおかげで、相手の手を読む必要が出て、非常に複雑な読みが必要になる。このあたりの設定が絶妙で面白い。単純なゲームに複雑な読みが必要となるという設定が絶妙に面白くしていると思う。この小説はまさに推理小説かな?主人公はゲームの天才で、最初から相手の行動を読み先手を打つ。その辺の醍醐味が面白い。

ネタバレになるかもしれないけど、下のサイトにもっと詳しく、それぞれのゲームにどのようなルールを追加しているかが書かれているので、興味があり、ネタバレを恐れない人は参考にしてください。

読書好きの間で話題になっている「地雷グリコ」がめちゃくちゃおもしろかったので、これはもっといろんな人に読んでもらいたい!という気持ちで感想文を書いていこうと思います。

作中には、誰もが知るゲームに少しアレンジを加え1対1の頭脳戦に仕上げたゲームが5つ登場します。

これらのゲームに挑むのは変わり者の女子高生。様々な対戦相手を前に、徹底的に思考を読み切る過程が気持ちいい騙し合いのゲームです。

この本はいつものように朝日新聞の書評から興味を持ったんでしょう。書評も載せておきます。

まさに破竹の勢いだ。

先月、わずか一週間の間に本格ミステリ大賞、日本推理作家協会賞、そして山本周五郎賞を受賞。十一月の刊行のため、昨年の各種ランキングは対象外となったが、今年、冠はまだまだ増えるに違いない。

主に描かれていくのは、五つのゲームだ。主人公となる高校一年生の射守矢真兎(いもりやまと)がまず挑むのは、「地雷グリコ」。

文化祭で一番人気の屋上に出店できるわずか一団体の座を摑(つか)むため、クラス代表として、常勝チーム生徒会と対戦する。

白状すると、年齢のせいか、私には、すべての話のトリックというかゲームに勝っていく詳細な内容は100%追いきれませんでした。特に最後のポーカーはついていくのが難しかった。でも、その辺りは読み飛ばしても楽しめた。

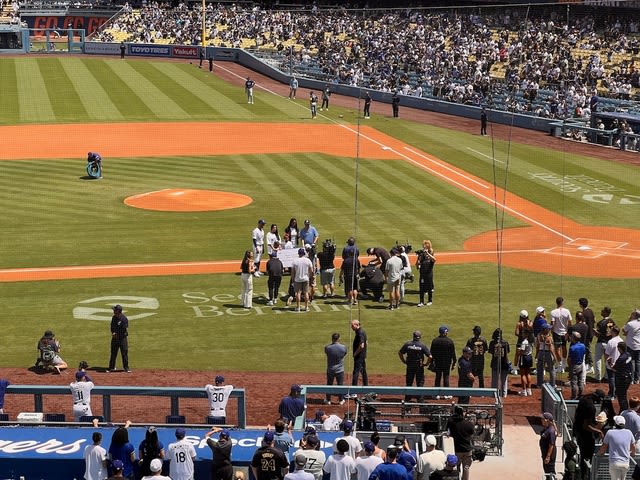

最近ちょっとも白くない本ばっかりだったので、今回は大リーグのドジャース、ワールドシリーズ優勝のTVを楽しむ合間でも、非常に楽しく読めた。

Amazonの書評も一つ載せておきます。

フィットル

5つ星のうち5.0 最高

嘘食い、カイジ、ライアーゲーム、ACMA GAME、…

頭脳バトルものってめちゃめちゃ面白いですよね。

この本でたっぷり楽しめます。

このジャンルで大事なのは、

・シンプルなルール(読者がルールの理解を諦めてしまうレベルでは全く面白くない)

・納得感のある勝利(ルール違反がなかったことを読者が完全に理解でき、読者もその発想さえあれば真似ができる方法)

・ゲーム情報の適切な開示(実はこんなことしてました、は最小限であってほしい)

・ロジックのストーリーテリング(プレイヤー視点、観客視点の情報開示・解説が読者の興味を持続させる)

・派手などんでん返し

あたりだと思っていますが、この本は完璧です。

さらには全体をつなぐサイドストーリーもちゃんとオチがついて、読後感が爽やかでした。

いやーー最高です。

もっと続きを、何卒ぜひお願いします!!