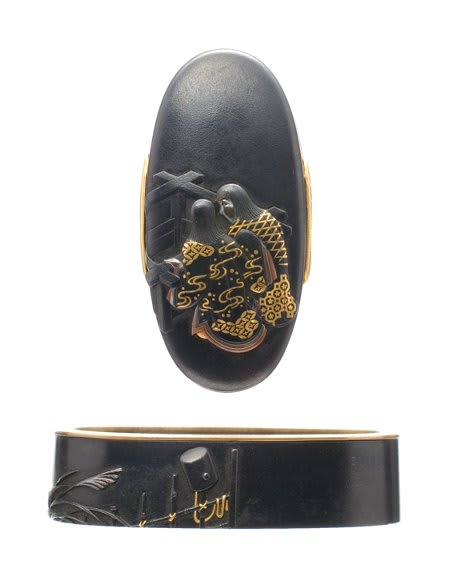

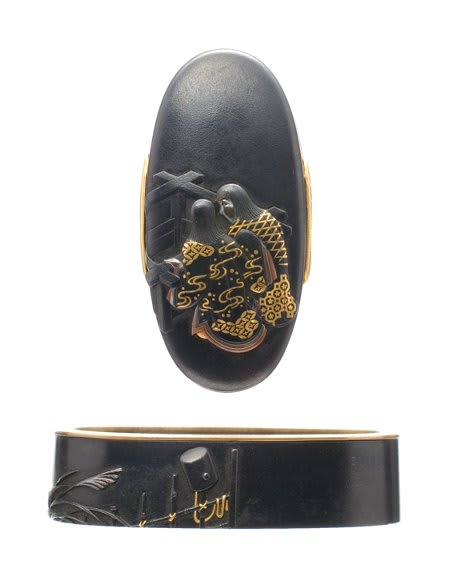

井筒図縁頭 夏雄

井筒図縁頭 夏雄

石目地であろうか、頗る細かな凹凸である。夏雄の傑作の一つ。「伊勢物語」に記されている古歌に題を得たものだが、図から、江戸時代の富裕な子供たちの風俗が窺えて頗る面白い。子供の頃、胸に抱いていた恋心とは、時代を経ても文化が異なっていても同じであることを意味しているのであろう。滑らかな地相は、金属であることを忘れてしまうほど。拡大写真をご覧いただきたい。石目地か腐らかしであろうか判断に困るほどの技術である。髪の毛の細い筋の間にも石目地が加わっていることから、腐らかしを巧みに施したと判断したい。

井筒図縁頭 夏雄

石目地であろうか、頗る細かな凹凸である。夏雄の傑作の一つ。「伊勢物語」に記されている古歌に題を得たものだが、図から、江戸時代の富裕な子供たちの風俗が窺えて頗る面白い。子供の頃、胸に抱いていた恋心とは、時代を経ても文化が異なっていても同じであることを意味しているのであろう。滑らかな地相は、金属であることを忘れてしまうほど。拡大写真をご覧いただきたい。石目地か腐らかしであろうか判断に困るほどの技術である。髪の毛の細い筋の間にも石目地が加わっていることから、腐らかしを巧みに施したと判断したい。