感情の流れを共に生きること(メモ3)

いま書いてることって、もしかしたら分かりづらいだろうなぁと思うけど、あくまでメモなので…。

おととい、「育てる? 何を?」を書きましたが、たぶん、「育てたい」ものの一つはこの「感情の流れを共に生きるなかで得られるもの」です。

言葉を育てるとか、社会性を育てると言います。

子どもの能力を伸ばすと言います。

それはそれで大切なことだと思います。

でも、そうして手に入れた能力を、誰のために、なんのために、使うか(使えるか)は、「感情の流れを共に生きるなかで得られる」力だと思うのです。

ここまで書いてくるあいだ、「星の王子さま」や「人間の土地」で私が好きだった言葉や、石川先生の言葉が次々と湧いてくるので、きっといい線いってると思うのです。

なぜ「ふつう学級」にこだわってきたのか、

なぜ「共に育つこと」「同一空間・同一教材」がどうしても譲れないと感じるときがあるのか。

それは、漢字が読めるとか、できないことができるようになるという物事の成就よりも、感情の流れをともに生きることが大切な場面があるからです。

自分の気持ちや感情の流れを自分に聴くこと。

同じクラスの仲間の気持ちや感情の流れを、気配を感じること。

ことばや文字を使わなくても、感情の流れを共に生きることは、誰にでも当たり前にできます。

これを書きながら、私が思い浮かべている子どもたちの中には、当然ながら「自閉」とか「発達障害」といわれる子が含まれています。

「他人の感情」を認知することが苦手なように扱われているけれど、私が出会ってきた子どもたちは、(もう大人になった人も含めて)、感情の流れを共に生きることこそが大切なものだったということに間違いはありません。

むしろ、障害の特性、苦手といわれるその部分を、もっとも成長させるのがふつう学級だと思います。

そのことは、岩ちゃんの最近のコメント「自立生活をしている大人たちを見ると、皆自己肯定感にあふれています。…」という言葉からも分かります。

岩ちゃんがふだんつきあっている当事者の人たちは、重度の自閉などといわれる人です。

私の周りでよく聞くことばに、「ふつう学級のよさは、卒業してからこそ、しみじみと感じる」という言い方があります。

また、同じ「重度の知的障害」とか「重度の自閉」などと言われ、専門家が判定すれば「同じ障害」なんだろうけど、ずっとふつう学級で過ごした人と、養護学校で過ごした人は、あきらかに違う、という言い方があります。

でも、それらは、あくまで私たちの「仲間内」で通じる言葉であって、どこがどうと説明することが難しいことでした。

さっきの岩ちゃんのコメントの中身も、たぶん養護学校の先生たちには見えないような気がします。

その中身こそが、同じ社会、同じ文化のなかで「感情の流れを共に生きるなかで得られるもの」だと思うのです。

…という訳で、もうしばらく分かりにくいメモが続きます。

最新の画像もっと見る

最近の「感情の流れをともに生きる」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

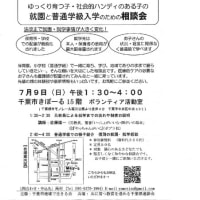

- ようこそ就園・就学相談会へ(517)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(401)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(162)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(92)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(68)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事