(1)昔、児相の一時保護所で教員をしていたときのこと。

小4の男の子と分数の問題を解いていたとき、それまで順調だった手が止まった。

ほんのちょっとしたつまづきだった。

「大丈夫、ほら、さっきの問題と同じだから…」

そう声をかけたとき、彼がぽつんと言った。

「どうせ、おれ、コベツだから!」

「…コベツ?」

一瞬、何を言われているのか分からなかった。

そのころ一般的には、「通級」「ことばの教室」と言われていた教室の呼び名が、その街では「個別支援学級」と呼ばれていた。

特別支援教育の始る前だったから、「コベツシエン」という音も珍しかった。

でも、その最新の名称を、4年生の男の子は、自分を蔑む呼び名として使っていた。

それが「おれ、コベツだから」の意味だった。

言葉の意味は、時代や社会で変わる。

「個別」という、「障害」や「悪口」とはなんのつながりのない言葉が、その子の中では、自分の「最低の評価」を表す言葉だった。

(2)そういえば、毎年発表される「国語に関する世論調査」の結果をみて、自分の勘違いに気づくことはよくある。

「良い支援?」という本が出たとき、岩橋さんの文章はすっごく好きだったけど、タイトルがなんだかな~~とぼやいたことも思い出した。

特別支援教育が異常に流行りだした時期、支援という言葉があふれていて、支援の支の字も見たくないと思っていた。

岩ちゃんの文章はほんとにいいんだけどね~(^^)v

(3)「支援」という言葉の気持ち悪さがはっきり分かったのは、「就学指導委員会」がいつのまにか廃止されていることを知った時だった。

「就学指導委員会」という単語は、私にとっては「ショッカー」と同じイメージだった。

死神博士や怪人が集まって、幼い子どもをさらったり、振り分けたりする。

命令に従わないと、ストーカーのようにつきまとう。そんなイメージだ。

そのショッカーの呼び名が変わった。

「就学支援委員会」。

え?

中身はほとんど変わっていない。

やってることも、基本的には変わっていない。

変わっていないどころか、普通学級は難しいと言われて、相談に来る人は増えている。

ということは、業界の「支援」という言葉は、「指導」という意味だったんだと、妙に納得した。

普通学級に行きたいという子どもの前に立ちはだかるのが、「就学支援委員会」。

《指導》

ある目的・方向に向かって教え導くこと。

(4)ちなみに、ネットで調べたら、『指導は、特定の事項について、かつ、明確な理由の下に、指導を行う者(指導者)が、指導を受ける者(被指導者)に尊重して取り扱われることを期待してなされる明示的な行為である』とありました。

そうか、「指導を受ける母親」が「ふつう学級に行きたい」なんていうのは、教育員会を「尊重してない」ことだったんだ。

(5)「支援」と「援助」。

私の職場は「援助ホーム」というのですが、似たような名前の施設に「自立支援施設」があります。

これも、「支援」という言葉を使っていますが、以前の名前は「感化院」「教護院」です。

家庭裁判所の審判の結果、保護処分として「強制的」に入れられる場所でもあります。

養護施設や援助ホームと、「支援」という名のつく施設が違うのは、「自由度」ということでしょうか。

「選択」と言いつつ、ふつう学級に気軽に転籍できない現状は、その意味で「自由度」がない点が共通しています。

(6)「支」と「援」と「助」。

「支える」「援(たす)ける」「助ける」

どの漢字も、同じような意味だと思っていたのですが、「支」という字には、次の意味がありました。

1 枝分かれする。枝分かれしたもの。

2 分かれてばらばらになる。

3 分けて出す。

「特殊教育」を「特別支援教育」という名称に変更するとき、誰が決定したのかは知りませんが、「支」という文字の意味は十分に理解した上での変更だったのだと改めて思います。

(7) 支援( 名 ) スル

他人を支えたすけること。援助。後援。

「友人の事業を-する」 「 -の手をさしのべる」

〔類義の語に「応援」があるが,「応援」は人やチームを元気づけて精神的に助ける意を表す。

それに対して「支援」は労力や金銭などの面で,その活動や事業 を助ける意を表す〕

この辞書の意味でいえば、子どもに必要で大切なことは、支援や指導や援助ではなく、「応援」だと思う。

子どもに必要なのは、できるだけたくさんの「応援団」だと思います。

最新の画像もっと見る

最近の「特別支援教育からの転校・転籍」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

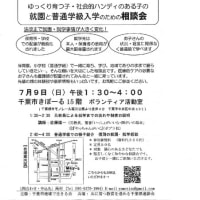

- ようこそ就園・就学相談会へ(517)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(402)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(162)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(92)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(68)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事