朝出かける用があったので帰りにダイソーに寄って木綿の糸とメイク用綿棒を買ってきました。

木綿糸は結束に先日買った化繊の坪糸よりいいのではないかと考えて。これに蝋燭をこすりつけてみました。まだ束線を縛ってみませんがどうなることやら。綿棒は使っているのが残り少ないので。

家庭用手芸糸 太口

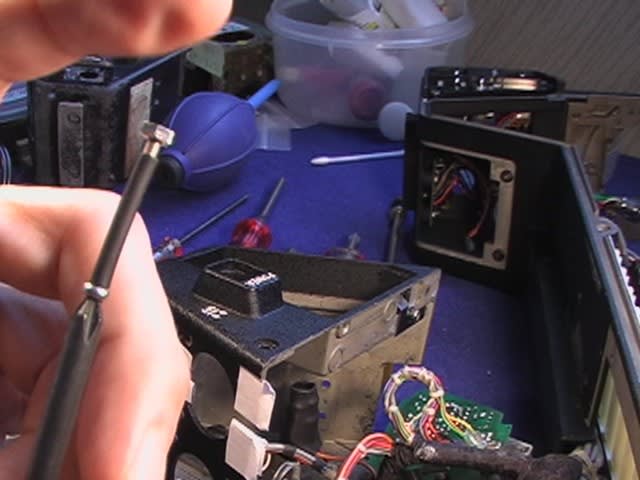

今日もこれの続きです。配線の束の取り回しは正解がひとつだけです。それで考えました。組み立てる方をあまりいじると配線を切る恐れがあります。

組み立て中のコネクタユニット

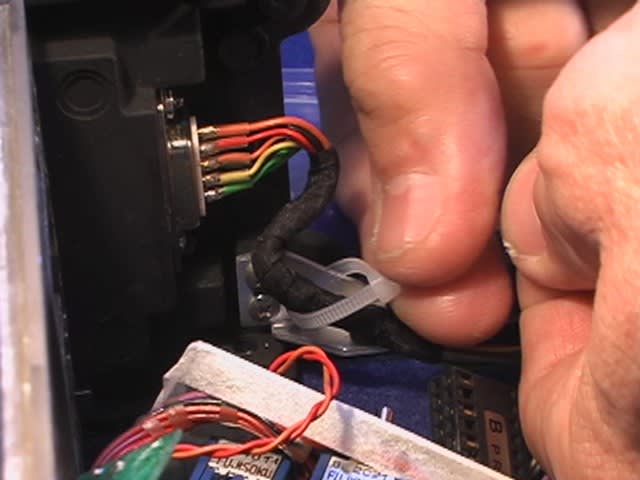

こっちは要らないやつです。これはいくらいじくっても構いません。

これを見て配置を決めます

内部ユニットのガイドが邪魔なので一旦外します。

作業性を考えました

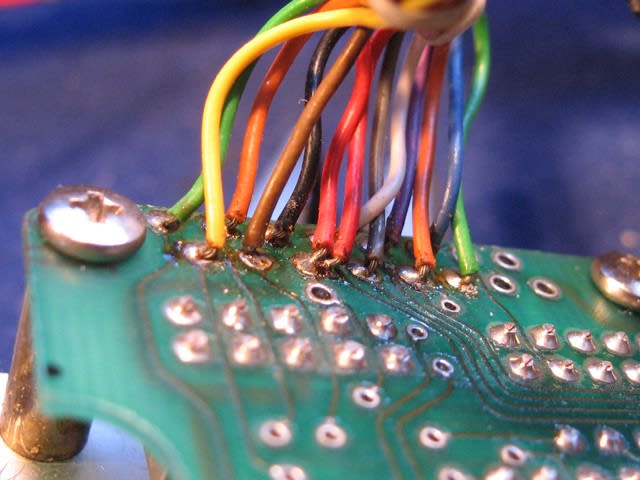

MICスイッチを取り付け。

また外すことになるかも

INCOMのジャックを入れます。

裏のプラグ受けの向きを考慮して

樹脂の絶縁ワッシャーと平ワッシャーを入れて二重ナットで締め付けます。

二重ナットは分解で傷めたので予備品と交換

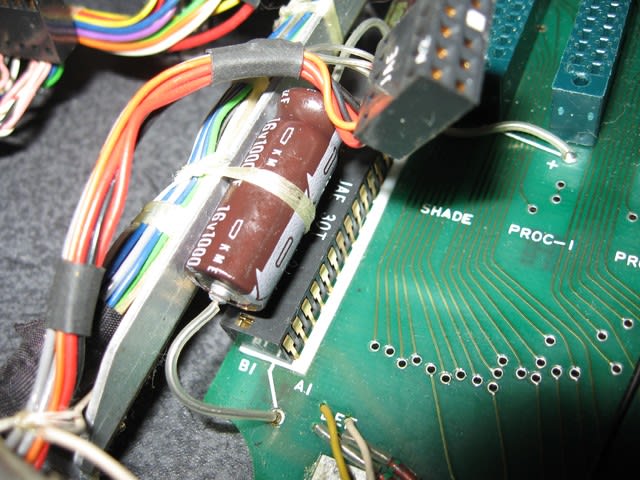

ここで分解のとき用意した冶具が役に立ちます。

作っておいて良かったなあ

プライヤーでしっかりくわえて冶具ごと締め付けます。締めたら冶具を抜いて飾りナットを入れてローレットを傷めないように革ベルトを巻いてプライヤーで締めます。

次にDC12Vコネクタですがこれは線が4本だけなので楽に入ります。後でも入りそうです。

少しづつ先が見えてきました

おっと、このプレートも入れなきゃ。でもVTRとREMOTEのコネクタを収めた後でも入りそう。

工場で組み立てた人って指先が器用なんでしょうね

やめ。結局今日も難しい作業は避けてしまいました。現状維持と決定回避の法則ってやつです。

次工程は二個のコネクタを入れるだけにしましょう

ビデオカメラで工程を撮りながら進めているので作業ははかどりません。

昨日の作業結果を確認してなかったぞ

私は根っからの夏男で夏はじっとしていられない性分です。反面寒いのは苦手で遠出をすることはないのでこうして部屋の中で何かやるには好都合。春にはこのカメラを持ち出して何か撮りたいですね。

木綿糸は結束に先日買った化繊の坪糸よりいいのではないかと考えて。これに蝋燭をこすりつけてみました。まだ束線を縛ってみませんがどうなることやら。綿棒は使っているのが残り少ないので。

家庭用手芸糸 太口

今日もこれの続きです。配線の束の取り回しは正解がひとつだけです。それで考えました。組み立てる方をあまりいじると配線を切る恐れがあります。

組み立て中のコネクタユニット

こっちは要らないやつです。これはいくらいじくっても構いません。

これを見て配置を決めます

内部ユニットのガイドが邪魔なので一旦外します。

作業性を考えました

MICスイッチを取り付け。

また外すことになるかも

INCOMのジャックを入れます。

裏のプラグ受けの向きを考慮して

樹脂の絶縁ワッシャーと平ワッシャーを入れて二重ナットで締め付けます。

二重ナットは分解で傷めたので予備品と交換

ここで分解のとき用意した冶具が役に立ちます。

作っておいて良かったなあ

プライヤーでしっかりくわえて冶具ごと締め付けます。締めたら冶具を抜いて飾りナットを入れてローレットを傷めないように革ベルトを巻いてプライヤーで締めます。

次にDC12Vコネクタですがこれは線が4本だけなので楽に入ります。後でも入りそうです。

少しづつ先が見えてきました

おっと、このプレートも入れなきゃ。でもVTRとREMOTEのコネクタを収めた後でも入りそう。

工場で組み立てた人って指先が器用なんでしょうね

やめ。結局今日も難しい作業は避けてしまいました。現状維持と決定回避の法則ってやつです。

次工程は二個のコネクタを入れるだけにしましょう

ビデオカメラで工程を撮りながら進めているので作業ははかどりません。

昨日の作業結果を確認してなかったぞ

私は根っからの夏男で夏はじっとしていられない性分です。反面寒いのは苦手で遠出をすることはないのでこうして部屋の中で何かやるには好都合。春にはこのカメラを持ち出して何か撮りたいですね。