2019/05/11(土曜日) 晴れ

LC発振回路(コルピッツ)のC(バリコン)をバリキャップに置き換えて鋸歯状波による

スイープ発振をさせてみようと思っている。

あーでもない、こーでもない、と試行錯誤を繰り返して何とかスイープ発振をさせる段階まできた。

しかし、発振回路の動作は不安定で「昨日はうまくいったのに、今日はダメ・・・」というような塩梅(あんばい)で

同じような実験ばかり繰り返している。

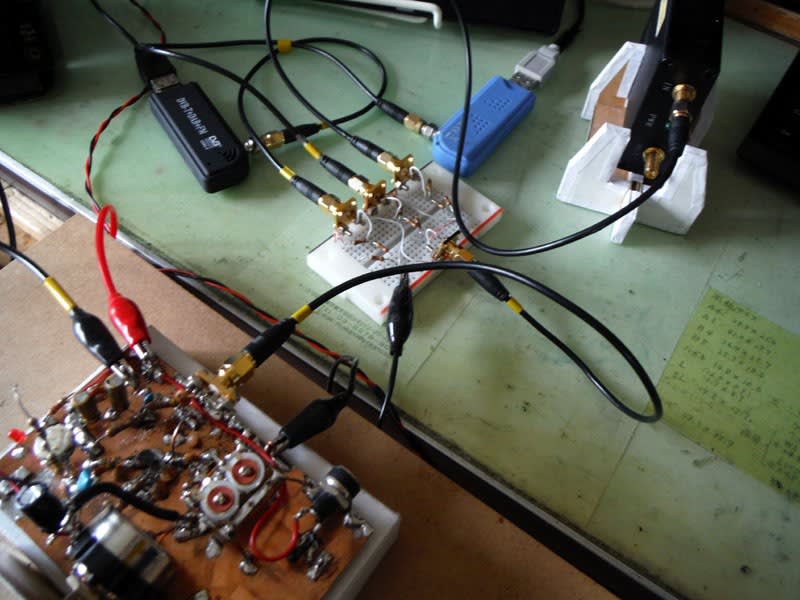

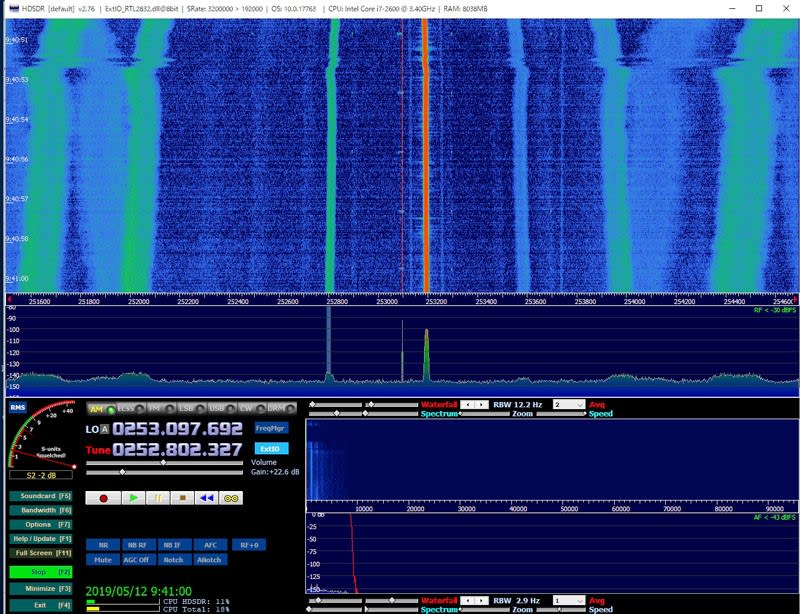

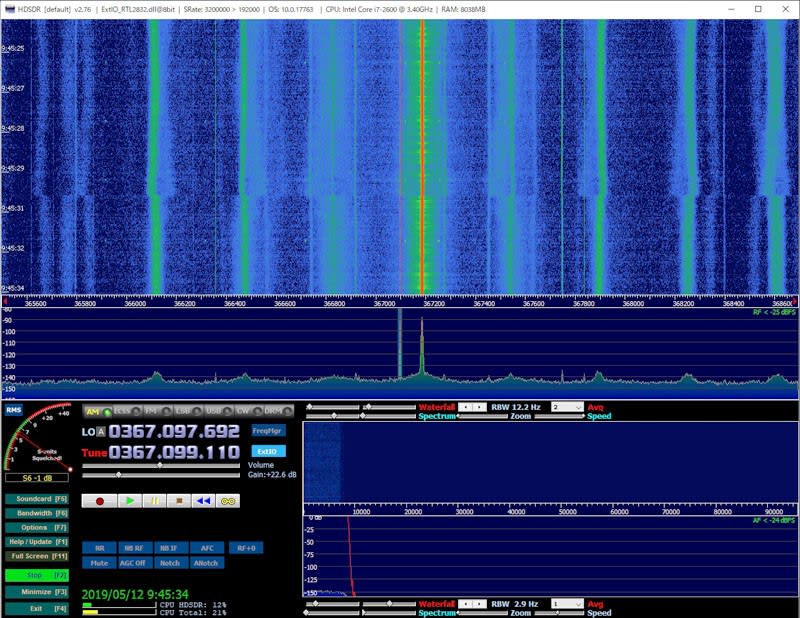

発振回路の動作確認には簡易スペアナ(NWT4000)、RTLSDR Scanner、HDSDRなどを

使って波形を観測して行っている。

NWT4000はスキャンはそれなりの速さで具合が良いが、あちこちにイメージが表示されて混乱するし、

RTLSDR Scannerはイメージ表示は少ないがスキャンにとても時間がかかってしまう。

HDSDRはリアルタイムでスペクトラムが観測できるがバンド幅が3MHz(最大)しか表示できない。

結局この3つを同時に使って何とか動作確認を行っているわけだ。

この複数の波形観測を行うために今までは3個の小型アンテナで放射(電波?)を送受信していたが、今度は4個のアンテナが

必要になってしまう。(発振回路(送信アンテナ)、NWT4000(受信アンテナ)、RTLSDR Scanner(受信)

HDSDR(受信)の4アンテナ)

手持ちの小型アンテナは3個(SDRドングル(3個)を購入したときの付属品)しかない。

そこで今回は簡易な分配器を作って同軸ケーブルで接続するようにしてみた。

これはこれで具合が良い。

アンテナ結合では机の周りのノイズが入り乱れて測定とは程遠い状況であるが、同軸ケーブルでの結合はそれが防げる・・・

スペクトラムを確認するとさっきまで見えていた信号が出てこない。

あれっ、と思って結合しているケーブルを動かしてみるとスペクトラムが出たり消えたりする。

結合に使う同軸ケーブルには50Cm、35cm、30cmの長さのものがある。

この長さの違いでもスペクトラムの出方が変化してしまう。

これはケーブルの具合で発振回路の動作が不安定になっているんだろう。

(発振出力を同調コイルのタップから直接取り出している。)

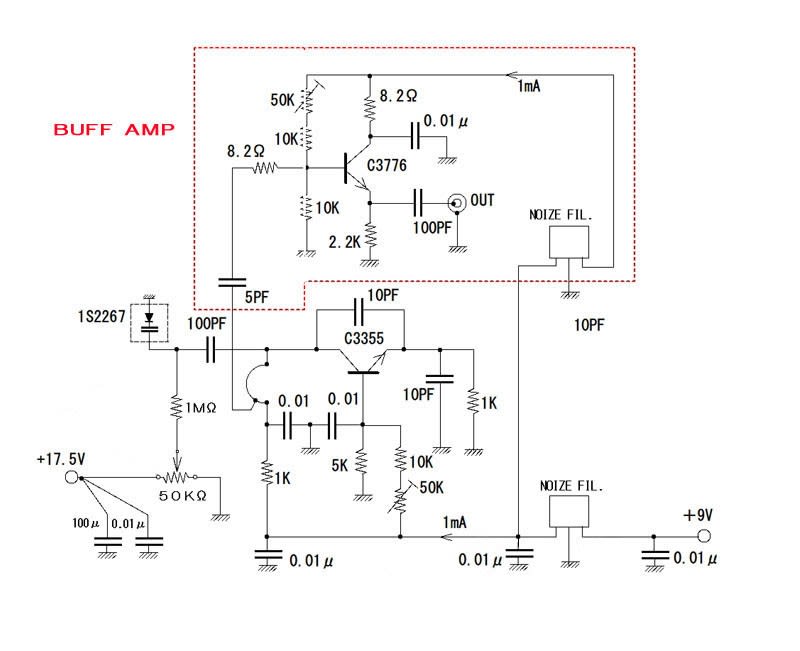

よーし、発振回路の後にバッファを入れてみよう。

エミッタフォロワーをバッファにして出力を取り出すようにする。

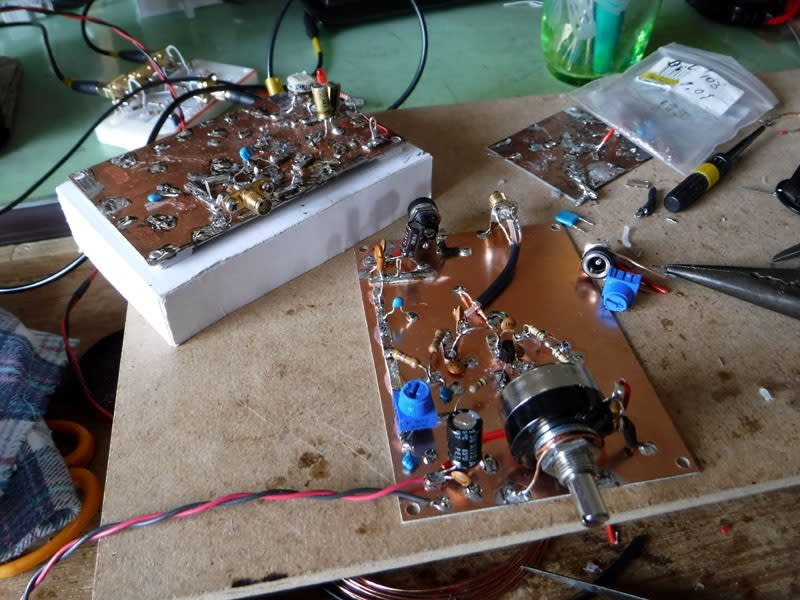

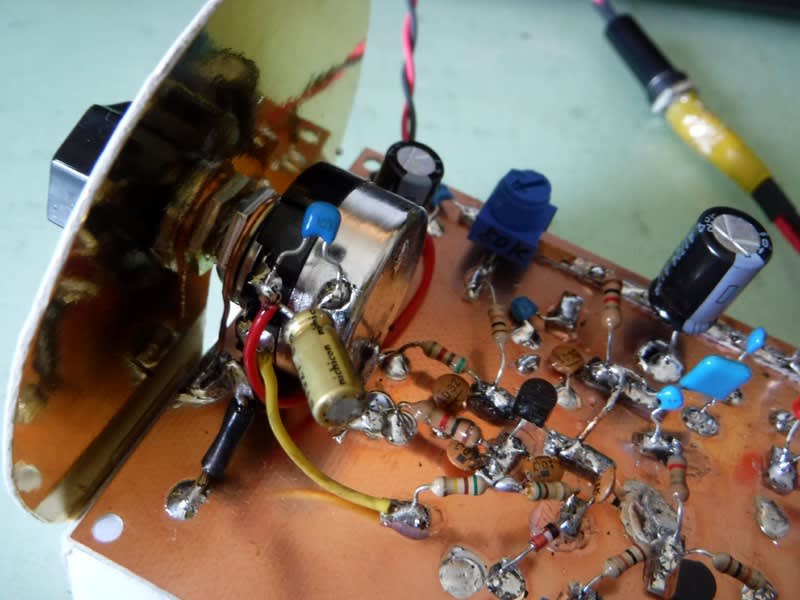

今までの基板では小さいので新しく作り直した。(部品は流用です)

基板出来上がり。 実験開始。

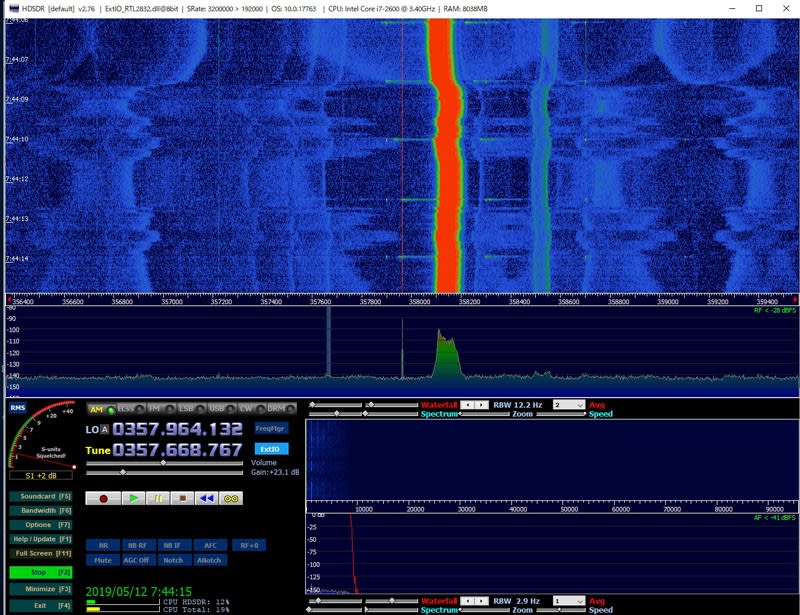

スペクトラムは強くなったみたいだ。 しかし・・・・・・

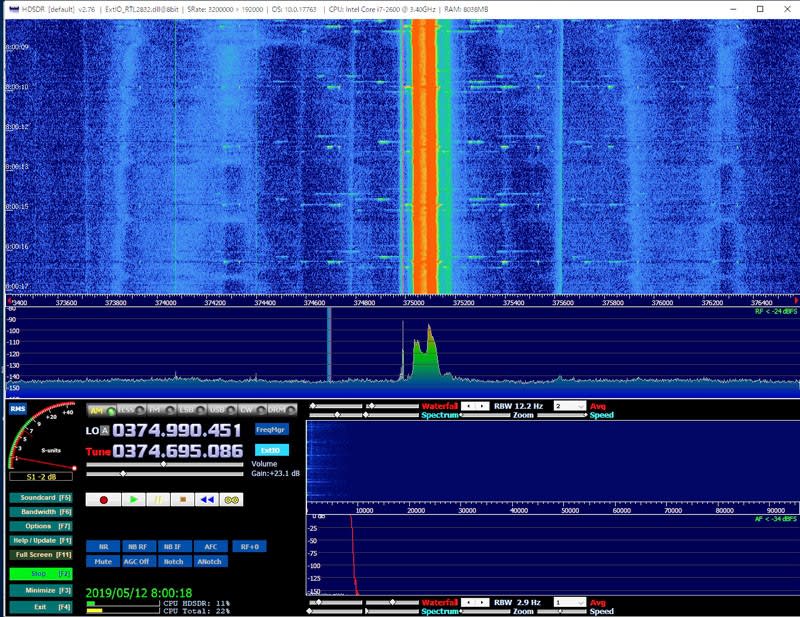

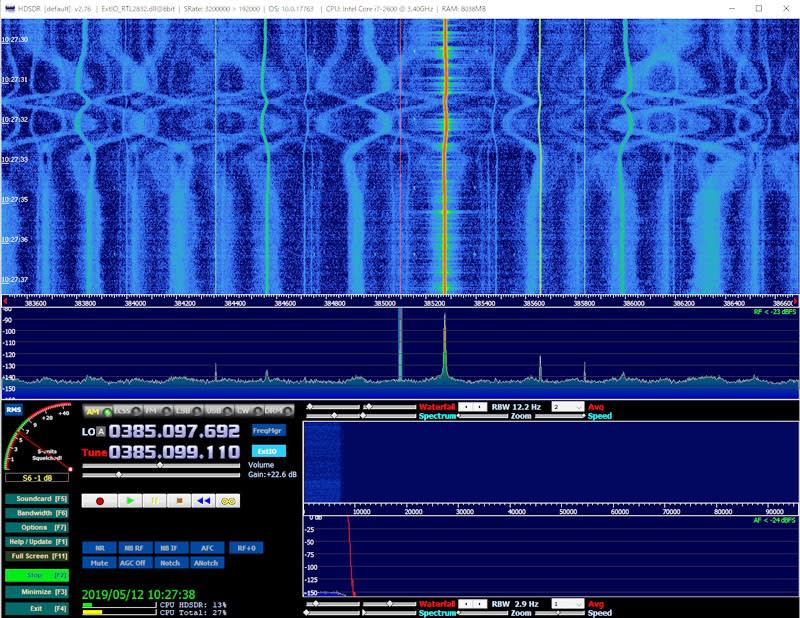

HDSDRで見てみるとこんなに幅が広い。

以前の実験でもスペクトラムの幅が広がって原因追及に苦心したことがある。

原因はバリキャップに加える逆バイアス電圧(電源)のノイズの影響だった。

今回もその辺が影響しているかのか・・・と調べてみた。

バリキャップの逆バイアス電源を乾電池(006P 9V)にしてみた。

しかし依然としてスペクトラムは幅が広いままだ。

バリキャップを交換してみた。 しかし状況は変わらない。

どうしたんだろう・・・・・・

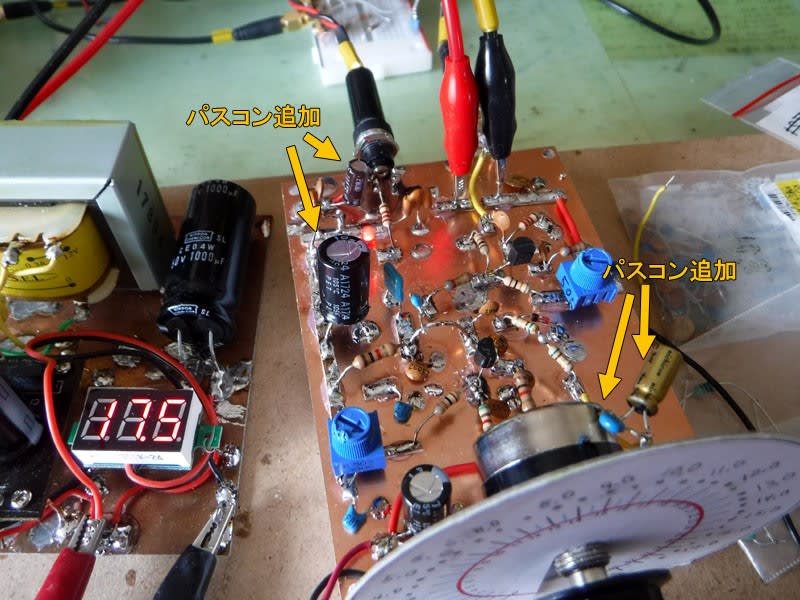

試しにパスコンを追加してみた。

おぉーっ、鋭いスペクトラムが出てきた!

原因はパスコンの不足だったみたいだ。

追加したパスコンはこんな感じです。

何とかここまで来た。

明日は日曜日だから自衛隊もお休みだ。

月曜日にUHFエアバンドを受信してみよう。