2019/05/01(水曜日) 曇り

250MHzぐらいから380MHzぐらいの範囲をスイープ発振する回路を組み立てようとしている。

一応、バリコンでこの範囲を発振する回路は組み上げることができた。

でも電気的にスイープ発振させるには手で回してキャパシティを変化させるバリコンを電気的(電圧で)

制御してキャパシティを変化させられるバリキャップに置き換えなくてはならない。

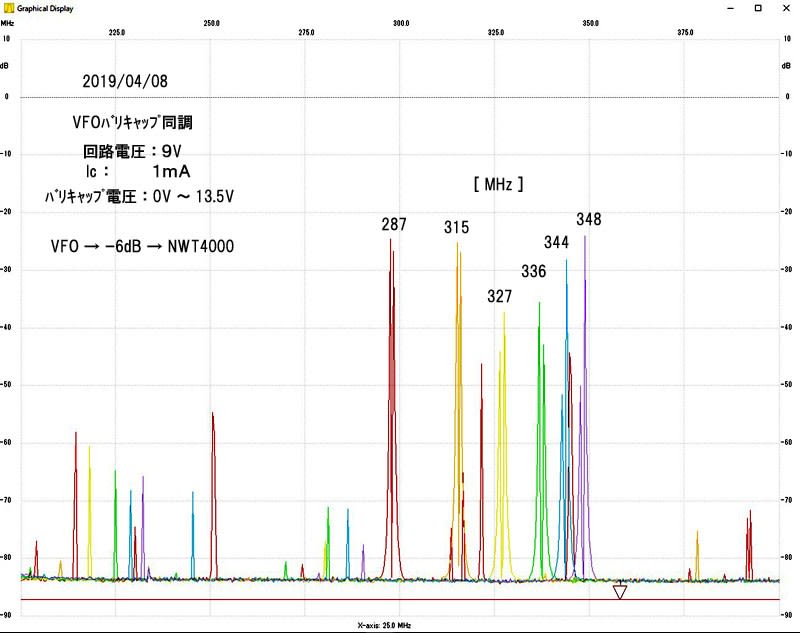

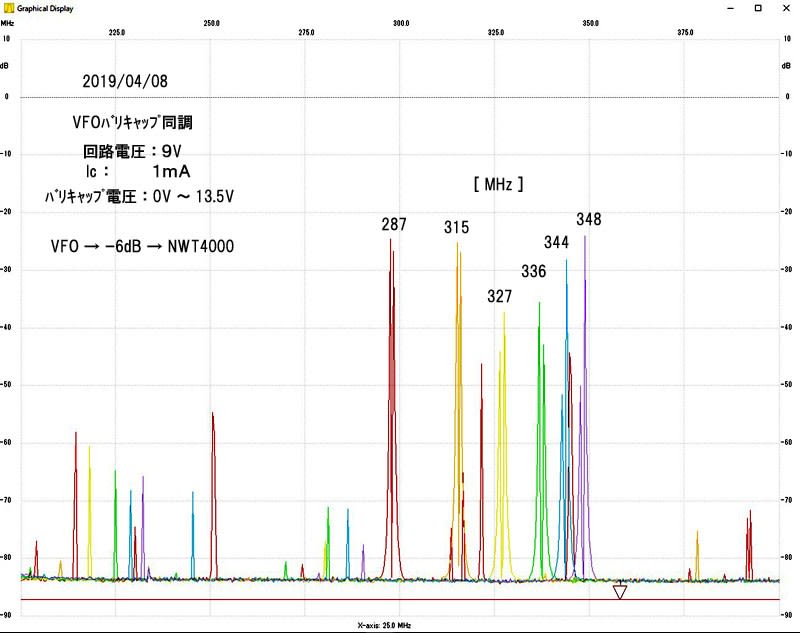

そこでバリキャップで周波数を変化させる発振回路の実験を始めたが最初の回路では280MHz~350MHz

ぐらいの範囲しか変化させられなかった。

前回の実験(2019/4/8)では287MHz~348MHzの範囲を発振させることができたが

この範囲を250MHz~400MHzぐらいに広げてみたい。

前回の実験ではバリキャップに加える逆バイアス電圧は0V~13.5Vだった。

今回はこの逆バイアス電圧を0V~17Vにしてバリキャップのキャパシティ変化範囲を広げてみることにした。

ジャンクボックスをかき回して部品を探してみた。

すると12V2回路の電源トランスがあった。

これはオペアンプの実験用に+-(両極性)12V電源を作ろうとして購入したものだがほったらかしにしていたものだ。

更にかき回したら出力電圧を可変にできるレギュレータがあった。

これを使えば出力電圧が20Vぐらいの安定化電源が作れる。

出力電流は300mAぐらいの小さなものだがバリキャップに加える逆バイアス電源には十分過ぎるぐらいだろう。

有り合わせの部品で作った(30Vぐらいまで出る)安定化電源。

電圧確認には以前、工作友人がプレゼントしてくれた小型デジタル電圧計を取り付けた。

20V 200mAを確認した。

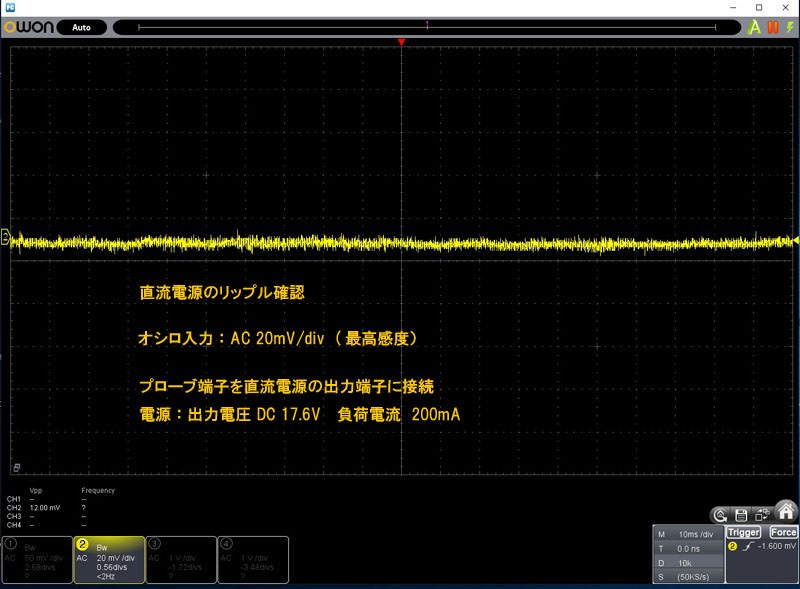

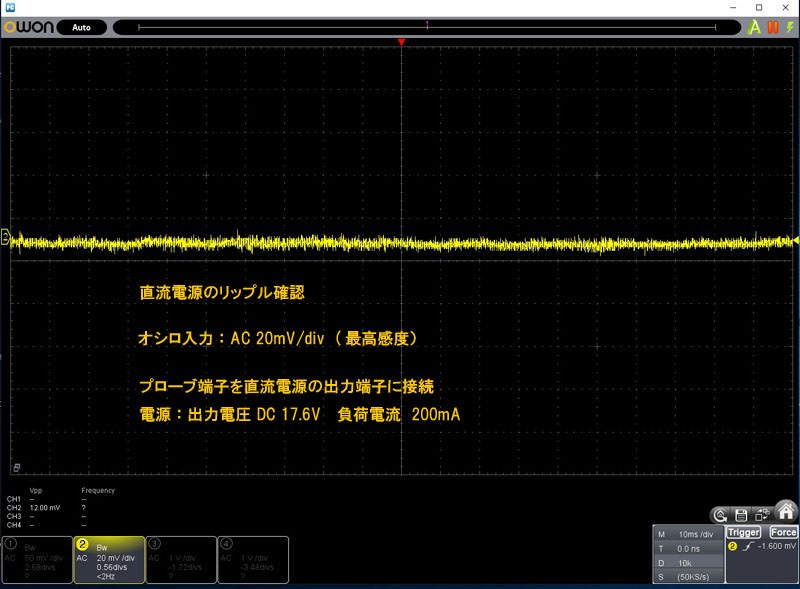

バリキャップを同調回路に使った発振器ではバリキャップに加える逆バイアス電圧のリップルやノイズが問題になる。

このリップルやノイズでFM変調がかかってしまうのだ。

以前の実験で原因追及に苦心した経験がある。

そこでオシロスコープで確認してみた。

先ずオシロスコープのプローブ端子を短絡して無信号状態の波形を見てみた。

オシロスコープの感度は最高(20mV/div)にしてある。

輝線(ラスター)は細かい振動波形になっているが内部のノイズだろう。

直流電源の電圧17.6V 負荷電流200mAのときの端子の波形。

波形は若干変化しているがほとんどオシロの内部ノイズ波形だろう。

さぁ、バリキャップ同調発振回路の実験を始めよう。

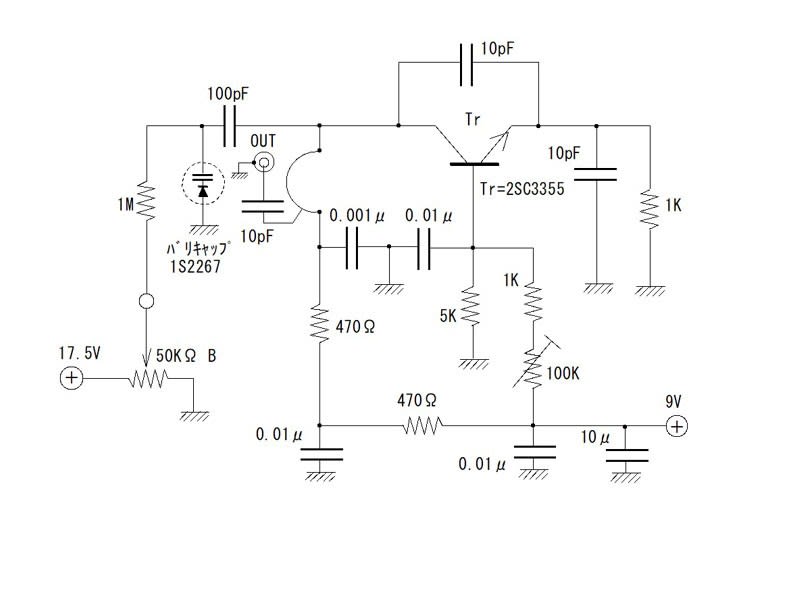

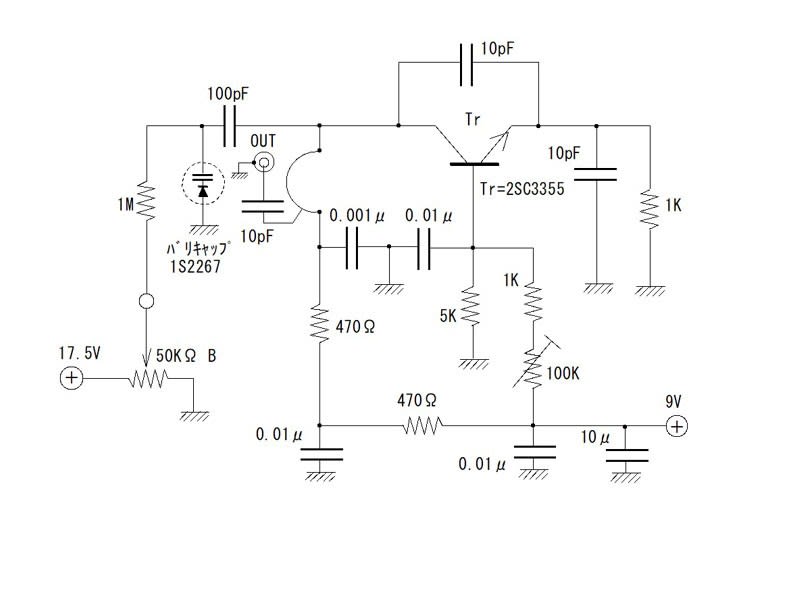

今回の発振回路はこんなもの。

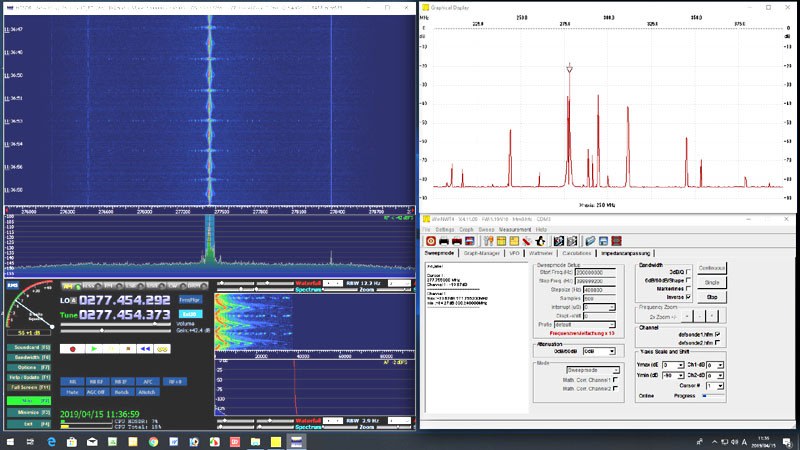

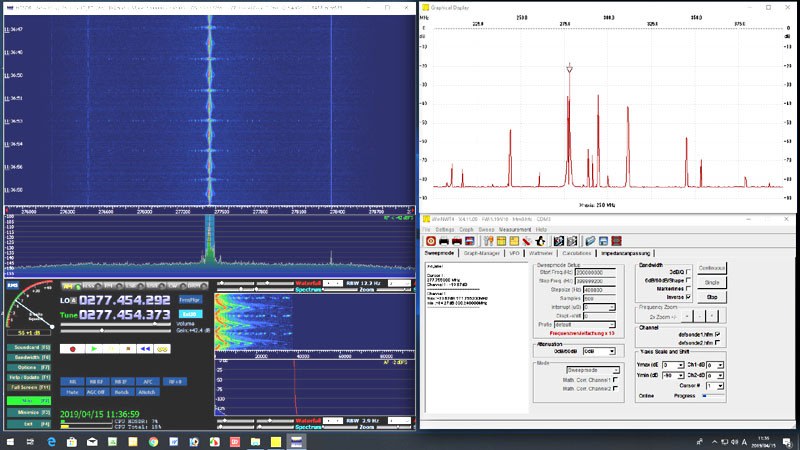

バリキャップ同調発振回路の出力を簡易スペアナ(NWT4000)とSDRドングルで確認する。

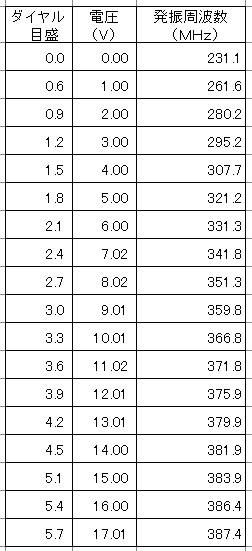

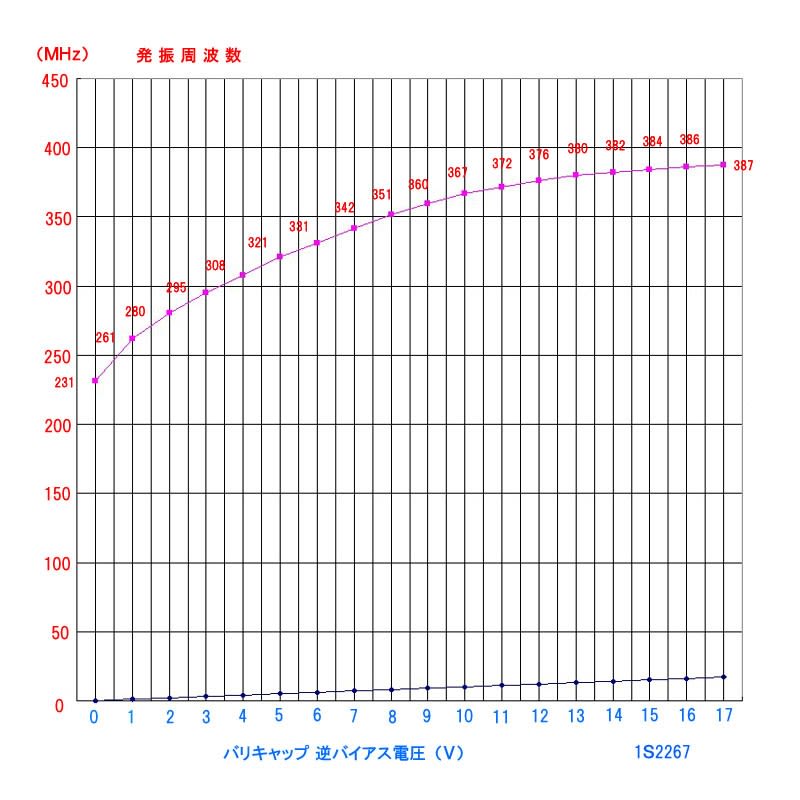

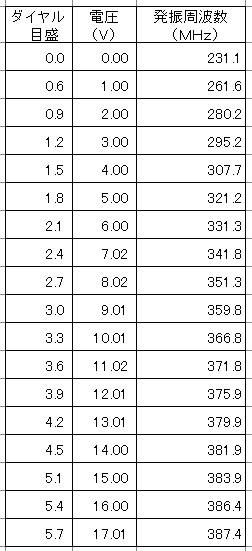

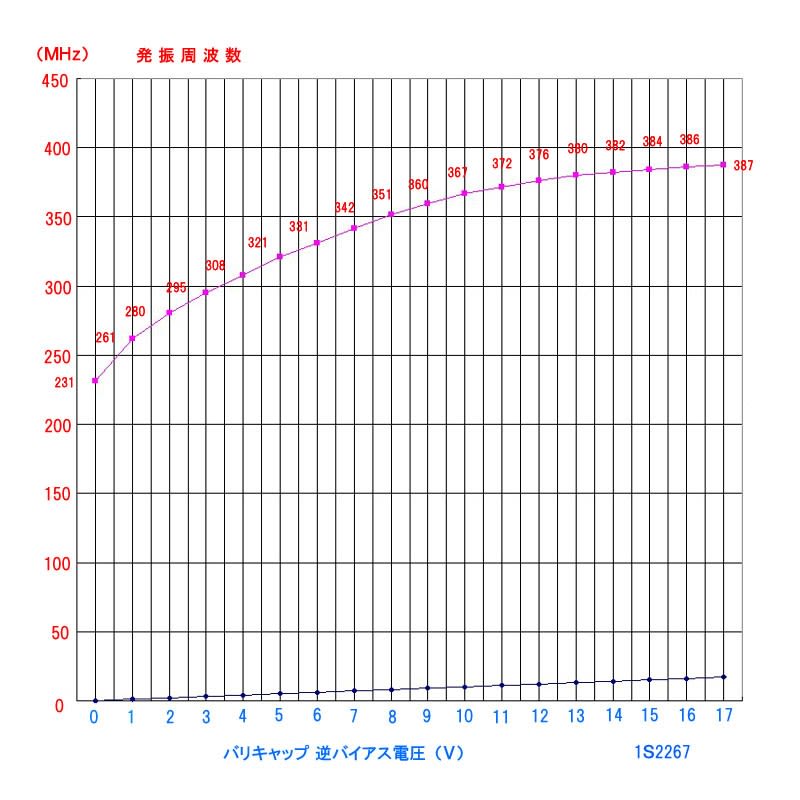

逆バイアス電圧を1Vずつ変化させて発振周波数を確認していった。

まとめたデータ。

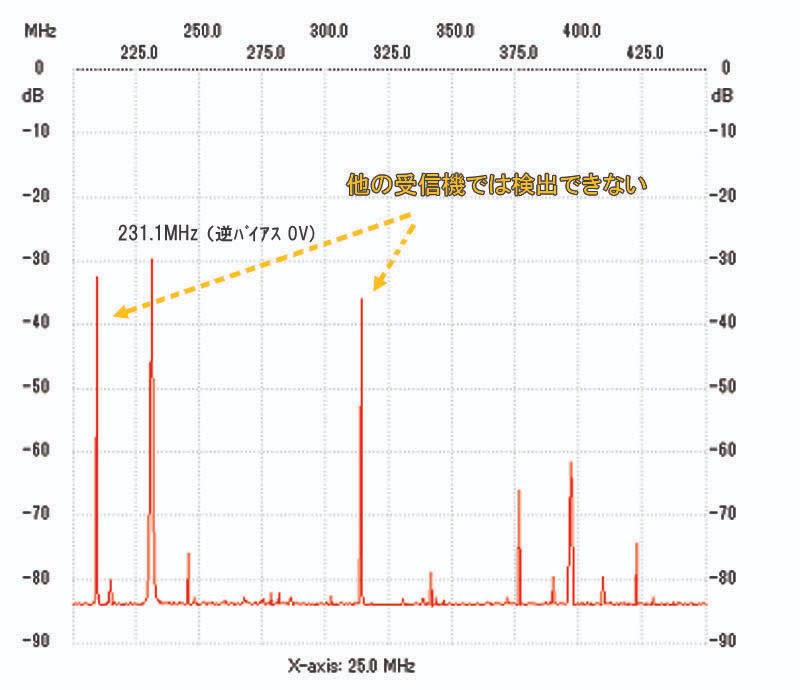

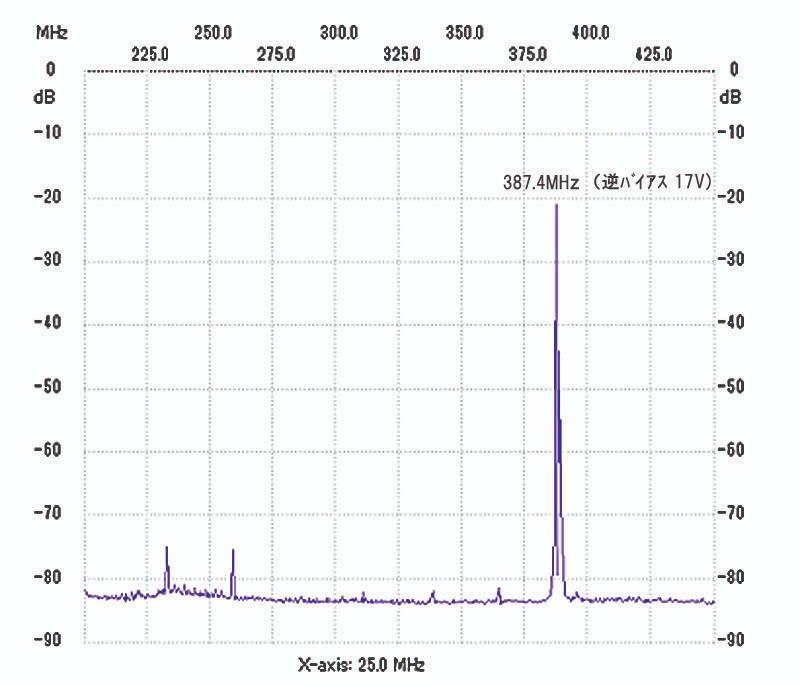

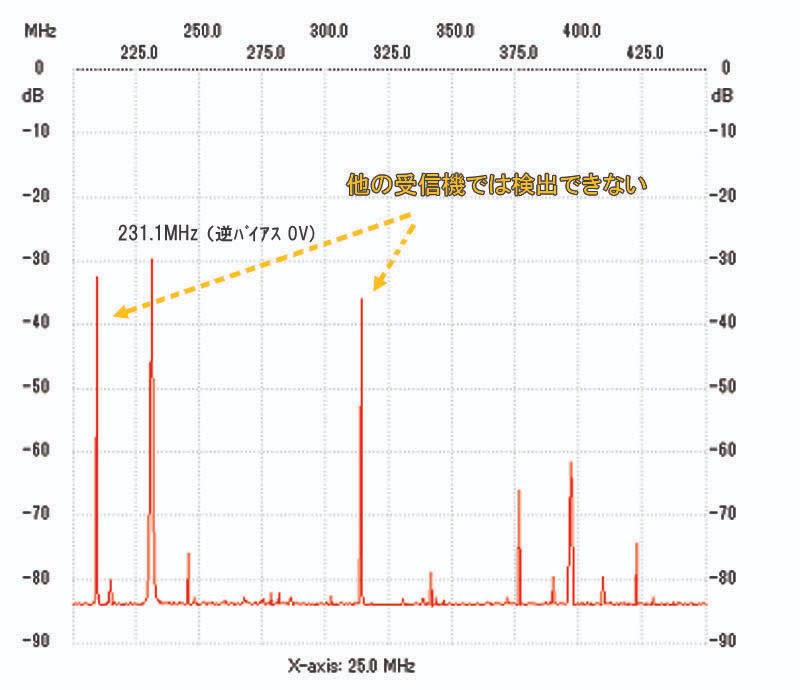

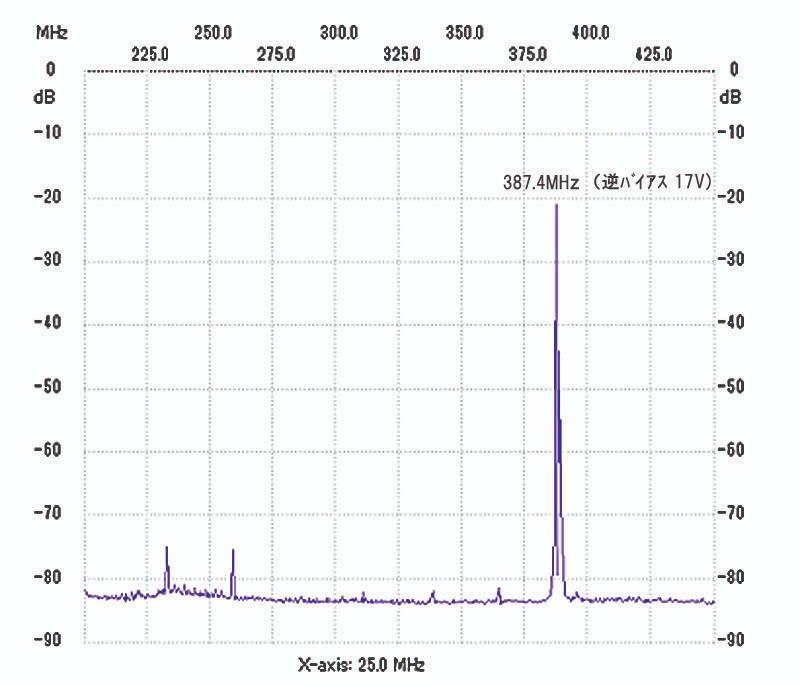

低い周波数のスペクトラム。

逆バイアス電圧が0V付近はイメージがたくさんでる。

でもそのイメージは他の受信機(SDRドングル・HDSDR)では検出できなかった。

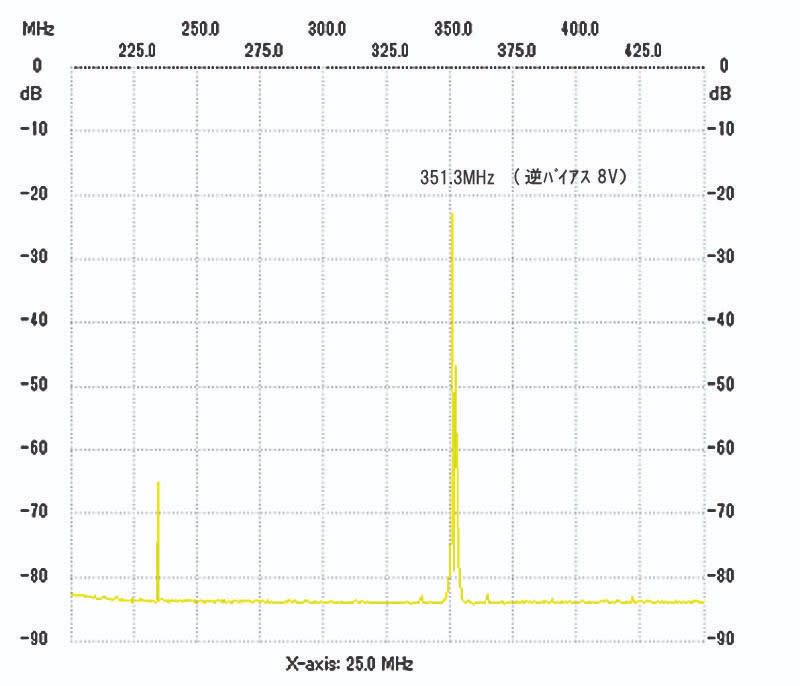

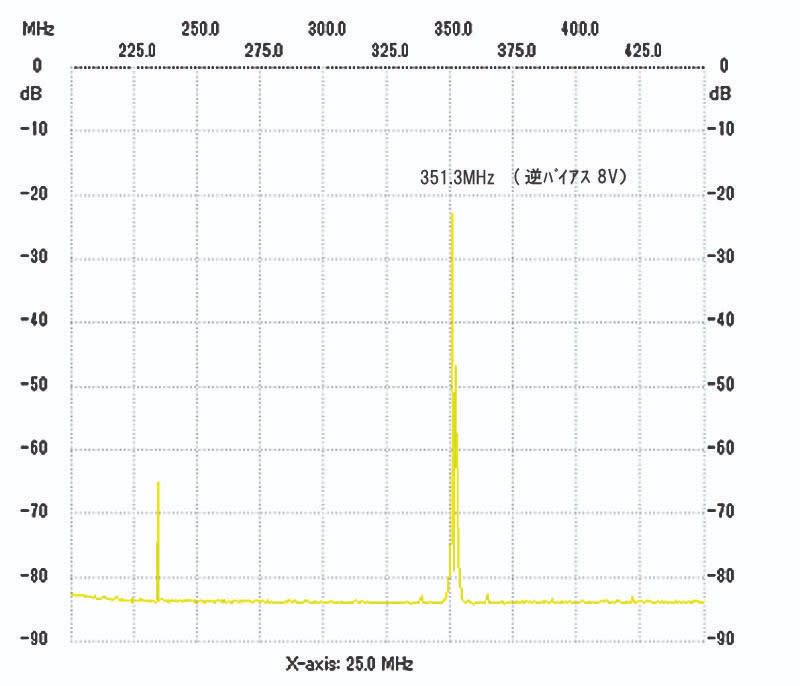

バリキャップ逆バイアス電圧を0~17Vまで1V間隔で測定した結果のグラフです。

最低周波数は231.1MHz 最高周波数は387.4MHzだった。

バンド幅は156.3MHzと大きく広がった。

その結果、直線性はとても悪いものになってしまった。

もう一つ気になることがある。

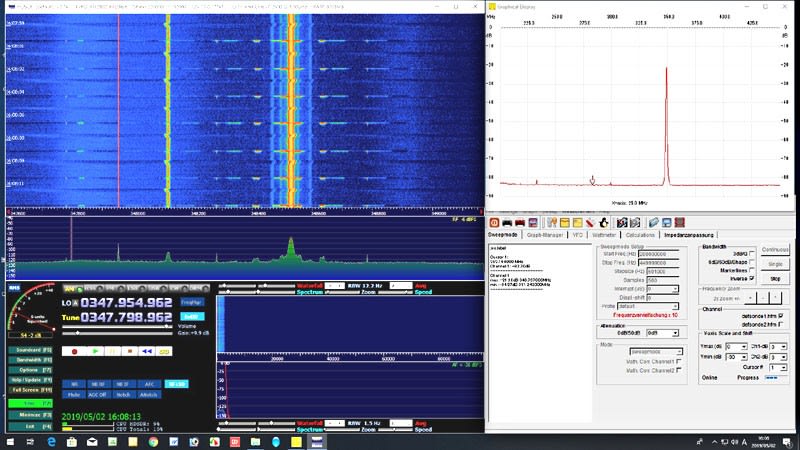

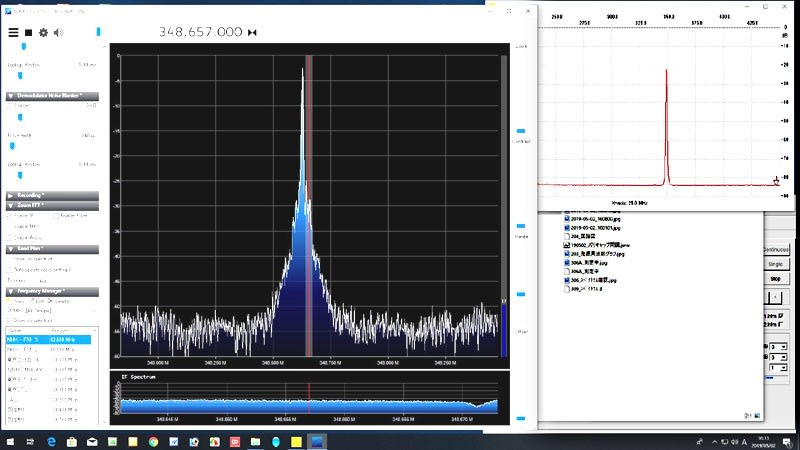

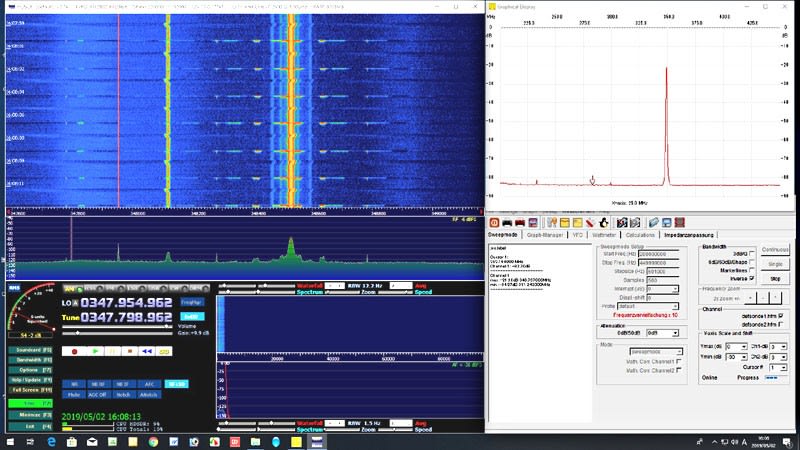

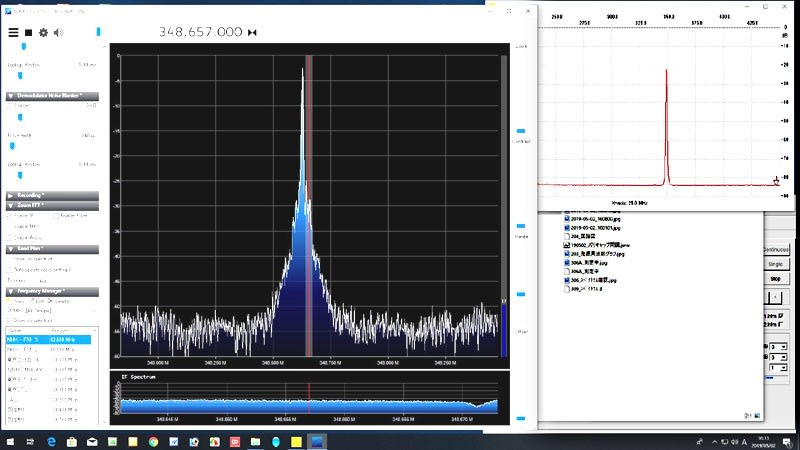

スペクトラムがあまり鋭くないのだ。

HDSDRでのスペクトラム波形。

SDR#でのスペクトラム波形。

バリキャップ同調発振回路は同調回路のQ?があまり高くはないのだろうか?

今度はまたバリコン(トリマーコンデンサ)に置き換えて同じような実験をしてみよう。