数年前に購入しておいた TOMIX HOゲージ電気機関車 EF81 に パンタスパーク を装着しようと思います。

国内メーカーのHOゲージ鉄道模型は ユーザー取り付けパーツが ウンザリするほどあり、なかなか組み立てる気分になれないのです。

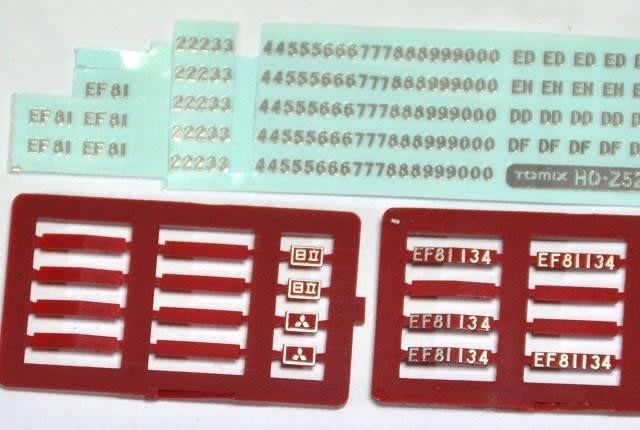

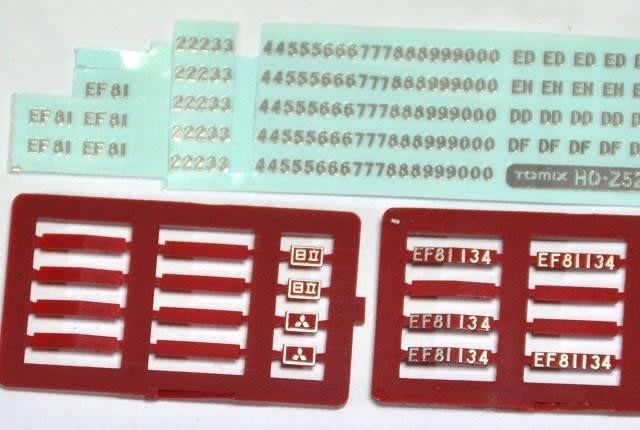

早速の難問です。 車両番号票の文字シールを プラ板に接着する構造になっていました。

文字シールの上に透明シートがあり、それで位置決めするのですが、透明シートの粘着が強すぎて、文字が分離できません。

苦労して文字シールをプラ板に並べましたが、軽く触れるだけで文字がズレてしまいます。

透明ラッカースプレーを吹いて固着させました。

通販で新品として購入したはずですが、透明プラ材が割れていました。 輸送中に破損する様なパーツでもないです。

本体とかん合する部品なので、強引に本体を組み込もうと 押し込んだのかも知れません。

接着剤で固定して、次に進みます。

商品には2体の人形が付属されていました(写真・左)。 肌色一色だったので、有り合わせの青い塗料で服を塗りました。

購入したまま放置していた KATO の 乗務員セット の人形があるのを思い出し、乗せてみました(写真・右)。

車両の外からはほとんど見えないのですが、KATOの機関士に乗務してもらいます。

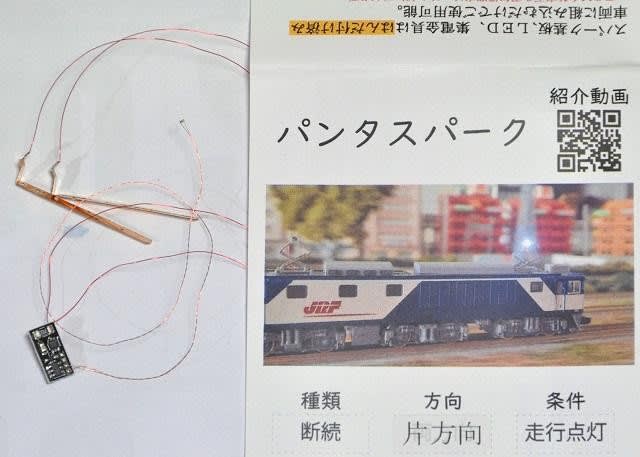

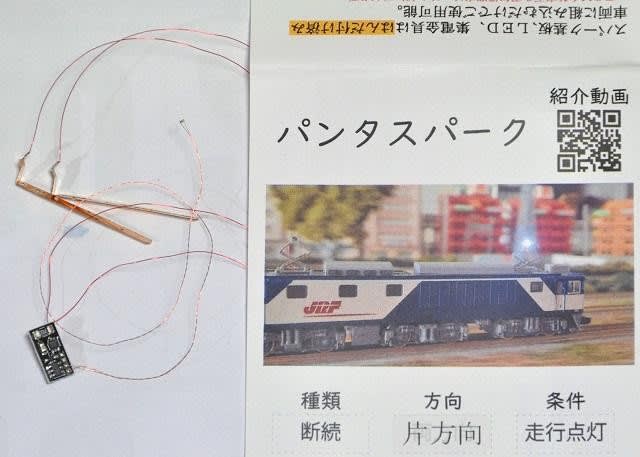

エクシンテック株式会社 の パンタスパーク です。 同社は現在 営業をしていない様なので、市場に出回っている分しか入手出来ません。

鉄道模型は、車両関連もストラクチャーも、有る時に買っておかなければなりません。

「使うか使わないか分からない」。 なら、「買い」です。

今回選んだ製品は、走行中に断続的に光るタイプで、片方向に走る時だけ発光し、逆方向に走る時には発光しません。

2つのパンタグラフを光らせるには、同型のLEDを基板にハンダ付けする事になります。

なお、この製品はNゲージ用として売られているため、銅板がハンダ付けされています。

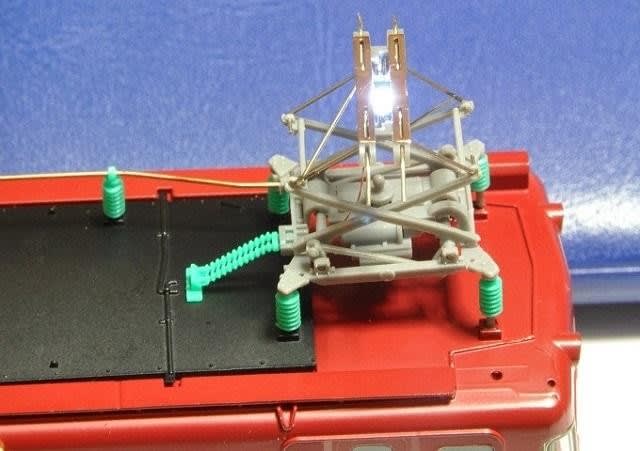

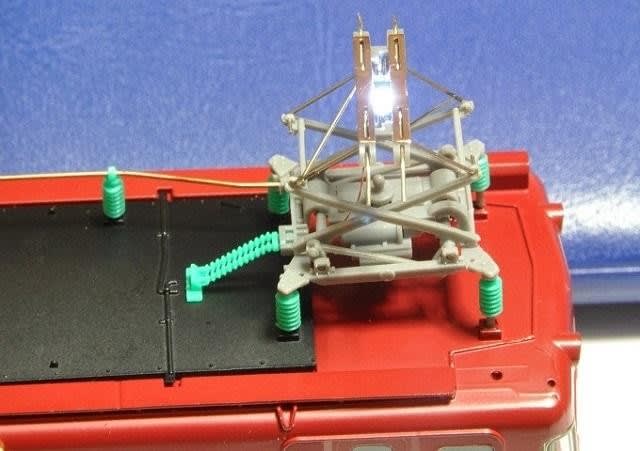

パンタグラフのガイシの脇に1.5mmの穴をあけ、LEDを通しています。 試験点灯。

目で見た時と写真では、写り方が違います。 人の目には残像現象があるので 大きく光っている様に見えます。 この写真は3秒露出の間に 数回発光させて写しています。

実際の鉄道では、パンタグラフのスパークは、1個使用の時しか発光しないらしいです。 2個使用の時はアースが取れているので、スパークしないと聞いています。

直流電気機関車の本線運転時は2個パンタで走行しますが、本線から機関区に回送する際は 複数のセクションを通過する都合で、片パン運転になります。 その際は派手にスパークします。

TOMIX製の HOゲージの電気機関車には、屋根に端子があります。 走行テストや車輪の清掃の時に使います。

その端子にニクロム線をハンダ付けする予定でしたが、銅線をU字形に曲げて押し込んだところ、導通が取れたので このままにします。

下回りと上回りを分離する時のため ニクロム線を長くしておくか、外せる様にしておくのが良いです。

手すりやワイパー、屋上パーツなどの小部品をいっぱい取り付け、やっと走れる姿になりました。 日本形のHO車両は苦手です。。。

関連記事:パンタスパーク組込み 2019.09.02

関連記事:パンタスパーク組込み 2019.09.02

関連記事:HOゲージ 室内灯 検討 2020.09.01

関連記事:HOゲージ 室内灯 検討2 2020.09.23

関連記事:エネルギーチャージャー付 LED室内灯(Nゲージ) 2018.12.29

国内メーカーのHOゲージ鉄道模型は ユーザー取り付けパーツが ウンザリするほどあり、なかなか組み立てる気分になれないのです。

早速の難問です。 車両番号票の文字シールを プラ板に接着する構造になっていました。

文字シールの上に透明シートがあり、それで位置決めするのですが、透明シートの粘着が強すぎて、文字が分離できません。

苦労して文字シールをプラ板に並べましたが、軽く触れるだけで文字がズレてしまいます。

透明ラッカースプレーを吹いて固着させました。

通販で新品として購入したはずですが、透明プラ材が割れていました。 輸送中に破損する様なパーツでもないです。

本体とかん合する部品なので、強引に本体を組み込もうと 押し込んだのかも知れません。

接着剤で固定して、次に進みます。

商品には2体の人形が付属されていました(写真・左)。 肌色一色だったので、有り合わせの青い塗料で服を塗りました。

購入したまま放置していた KATO の 乗務員セット の人形があるのを思い出し、乗せてみました(写真・右)。

車両の外からはほとんど見えないのですが、KATOの機関士に乗務してもらいます。

エクシンテック株式会社 の パンタスパーク です。 同社は現在 営業をしていない様なので、市場に出回っている分しか入手出来ません。

鉄道模型は、車両関連もストラクチャーも、有る時に買っておかなければなりません。

「使うか使わないか分からない」。 なら、「買い」です。

今回選んだ製品は、走行中に断続的に光るタイプで、片方向に走る時だけ発光し、逆方向に走る時には発光しません。

2つのパンタグラフを光らせるには、同型のLEDを基板にハンダ付けする事になります。

なお、この製品はNゲージ用として売られているため、銅板がハンダ付けされています。

パンタグラフのガイシの脇に1.5mmの穴をあけ、LEDを通しています。 試験点灯。

目で見た時と写真では、写り方が違います。 人の目には残像現象があるので 大きく光っている様に見えます。 この写真は3秒露出の間に 数回発光させて写しています。

実際の鉄道では、パンタグラフのスパークは、1個使用の時しか発光しないらしいです。 2個使用の時はアースが取れているので、スパークしないと聞いています。

直流電気機関車の本線運転時は2個パンタで走行しますが、本線から機関区に回送する際は 複数のセクションを通過する都合で、片パン運転になります。 その際は派手にスパークします。

TOMIX製の HOゲージの電気機関車には、屋根に端子があります。 走行テストや車輪の清掃の時に使います。

その端子にニクロム線をハンダ付けする予定でしたが、銅線をU字形に曲げて押し込んだところ、導通が取れたので このままにします。

下回りと上回りを分離する時のため ニクロム線を長くしておくか、外せる様にしておくのが良いです。

手すりやワイパー、屋上パーツなどの小部品をいっぱい取り付け、やっと走れる姿になりました。 日本形のHO車両は苦手です。。。

関連記事:パンタスパーク組込み 2019.09.02

関連記事:パンタスパーク組込み 2019.09.02関連記事:HOゲージ 室内灯 検討 2020.09.01

関連記事:HOゲージ 室内灯 検討2 2020.09.23

関連記事:エネルギーチャージャー付 LED室内灯(Nゲージ) 2018.12.29