札幌への出張中に、テレビ東京「鈴木先生」が最終回を迎えた。

録画してあったものを見る。

鈴木先生の“出来ちゃった結婚”をめぐって、クラス全体で討議が行われた。

まあ、その意見の応酬と、らせん状に進展していく議論の面白いこと。

こんな“ディスカッション・ドラマ”、そうそうあり得ない。

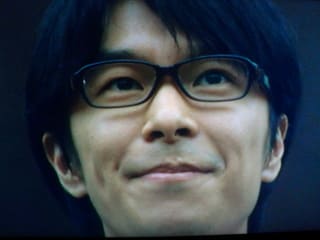

制作陣、そして長谷川博己をはじめ生徒たちキャストも、よくぞ頑張った、と思う。

もちろん、この内容で反発、反感を買わないはずはないが(笑)、テレビドラマというものが、その気になれば、ここまで表現できることを示したわけで、私はやはり高く評価したい。

拍手です。

そして、おつかれさまでした。

<このブログ内での関連記事>

2011年05月10日

目が離せないぞ、ドラマ「鈴木先生」

http://blog.goo.ne.jp/kapalua227/e/f55aad0f84038a647d371f6786e3c1bd

2011年06月02日

「金八先生」の退職と「鈴木先生」の登場

http://blog.goo.ne.jp/kapalua227/e/71a5f565d9b3a02855a895cc5bf1b574

2011年06月10日

『読売新聞』で、ドラマ「鈴木先生」についてコメント

http://blog.goo.ne.jp/kapalua227/e/1185590893ff79d4930cadf4619efb83