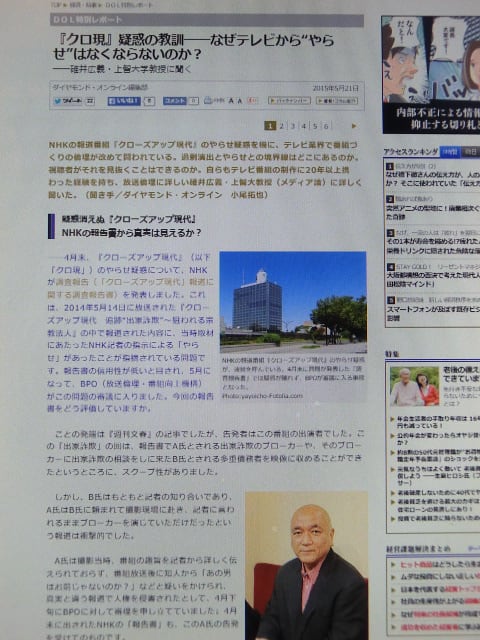

「ダイヤモンド・オンライン」のインタビューを受けました。

テーマは、NHK「クローズアップ現代」のケースを軸とした、テレビのやらせ問題についてです。

DOL特別レポート

『クロ現』疑惑の教訓

なぜテレビから“やらせ”はなくならないのか?

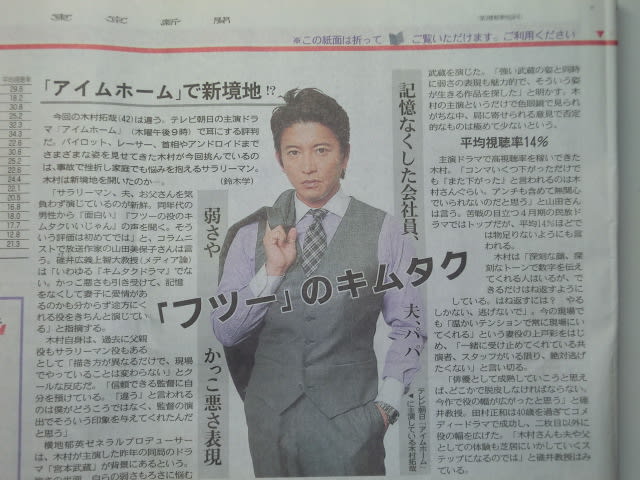

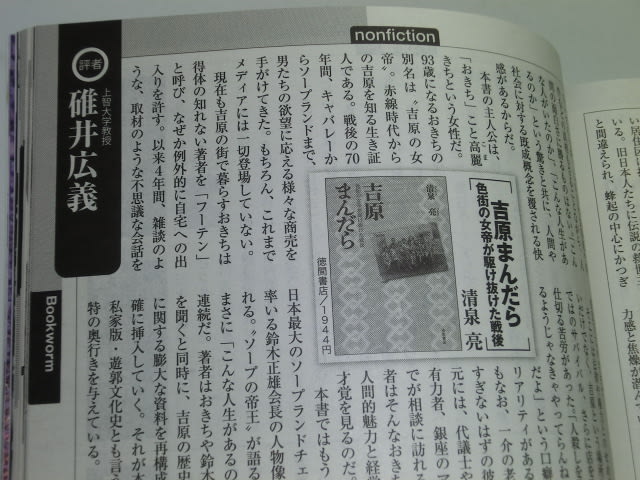

碓井広義・上智大学教授に聞く

NHKの報道番組『クローズアップ現代』のやらせ疑惑を機に、テレビ業界で番組づくりの倫理が改めて問われている。過剰演出とやらせとの境界線はどこにあるのか。視聴者がそれを見抜くことはできるのか。自らもテレビ番組の制作に20年以上携わった経験を持ち、放送倫理に詳しい碓井広義・上智大教授(メディア論)に詳しく聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 小尾拓也)

疑惑消えぬ『クローズアップ現代』

NHKの報告書から真実は見えるか?

――4月末、『クローズアップ現代』(以下「クロ現」)のやらせ疑惑について、NHKが調査報告(「クローズアップ現代」報道に関する調査報告書)を発表しました。これは、2014年5月14日に放送された『クローズアップ現代 追跡“出家詐欺”~狙われる宗教法人』の中で報道された内容に、当時取材にあたったNHK記者の指示による「やらせ」があったことが指摘されている問題です。報告書の信用性が低いと目され、5月になって、BPO(放送倫理・番組向上機構)がこの問題の審議に入りました。今回の報告書をどう評価していますか。

ことの発端は『週刊文春』の記事でしたが、告発者はこの番組の出演者でした。この「出家詐欺」の回は、報告書でA氏とされる出家詐欺のブローカーや、そのブローカーに出家詐欺の相談をしに来たB氏とされる多重債務者を映像に収めることができたというところに、スクープ性がありました。

しかし、B氏はもともと記者の知り合いであり、A氏はB氏に頼まれて撮影現場に赴き、記者に言われるままブローカーを演じていただけだったという報道は衝撃的でした。

A氏は撮影当時、番組の趣旨を記者から詳しく伝えられておらず、番組放送後に知人から「あの男はお前じゃないのか?」などと疑いをかけられ、真実と違う報道で人権を侵害されたとして、4月下旬にBPOに対して審理を申し立てていました。4月末に出されたNHKの「報告書」も、このA氏の告発を受けてのものです。

私は当時の番組を実際に見た上で、NHKの報告書を読みました。『クローズアップ現代』の過去の放送回は、NHKのオンライン上で一般人がいつでも見られる状態になっています。「出家詐欺」の回も同様で、我々専門家をはじめ世間が番組の検証をし易いという意味でも、よかったと思います。これは珍しいケースですね。

検証した結果、この報告書の内容は苦し紛れのエクスキューズにしか聞こえない、という結論に達しました。「内部調査の結果、A氏についてはブローカーであるという確信が持てなかった」「当時記者はA氏がブローカーでなければ語れないことを語っていたから、信憑性を感じた」といった主旨の中途半端な説明に終始しています。報告書は、記者の言い分をNHKが認めて作成されたものだと感じました。

改めて考えてみると、やはりこの番組は「出来過ぎ」です。「多重債務者が出家すれば借金がチャラになり、その後名前を変えればまた借金をできる」というブローカーの説明を、記者が事務所で聞いているときに、たまたま多重債務者が出家詐欺の相談にくる。しかも、スタッフがその状況を隣のビルからきれいに撮影し、会話もしっかり録音している。そして、取材後に事務所から出てきた多重債務者を記者が追いかけ、彼の取材にも成功している。普通の報道番組で、ここまで段取りがスムーズに進むことは滅多にありません。

疑惑が真実であれば、実際は記者の欲しい映像を撮って、それを組み合わせていっただけの代物ということになります。にもかかわらず、報告書は「事実の捏造につながる、いわゆる『やらせ』はなかったものの、裏付けがないままこの男性をブローカーと断定的に伝えたことは適切ではなかった」などと結論づけています。記者が本当にA氏の素性を知らなかったどうかについて、十分な説明もなされていません。

「出家詐欺」はスクープと言えるのか?

「やらせ」と「過剰演出」の境界線

――報告書では、「やらせ」ではなく「過剰演出」であったという説明に終始していますね。

「演出」は番組の制作現場で普通に行われること。そこに「過剰な」という言葉がついているので、NHKは「少々度を越して力の入ってしまった演出」ということを、言いたいのでしょう。視聴者にわかりやすくするためにこうした、ということです。

しかし報道によると、記者とB氏は長年の付き合いにもかかわらず、取材時に初めて会ったかのようにインタビューが行われている。しかも、後にA氏は記者に頼まれて演技しただけ、と訴えている。

さらに、取材後に記者はA氏やB氏と、居酒屋で打ち上げをしていたとも報じられています。これは明らかにおかしい。報告書では「そこには別の人も参加した」とありましたが、到底言い訳になりません。私はテレビ業界に20年近くいましたが、犯罪がらみの取材相手と慰労会をしたことなどさすがにありません。そんなスクープが、どこにあるのでしょうか。

これらが事実なら、一般人が考えても、過剰演出を通り越した明らかな「やらせ」でしょう。にもかかわらずNHKは、「過剰演出」という言葉を強調して早々と関係者の処分を行い、幕引きしようとしています。そこでようやくBPOが待ったをかけ、審議入りしたわけです。

過去にもやらせ問題は民放のバラエティ番組などで度々起き、番組が打ち切りになったり、責任者のクビが飛んだりという事例はいくつもありました。今回やらせが行われたのは、視聴者に真実を伝えるのが使命の報道番組であるため、ことの重大さは格段にハネ上がります。だから同局は、何としてでも「やらせ」と言う言葉を使いたくなかったのだろうと想像できます。クローズアップ現代を、籾井会長を、そしてNHKを守りたいという意向が強く働いていたことをうかがわせます。

誇張、削除、歪曲、捏造――。

実はやらせの定義には幅がある

――そもそも、テレビ番組の「やらせ」に明確な定義はあるのでしょうか。

実は、やらせには「幅」があるのです。第一に小さなことを大きく見せる「誇張」、第二に都合が悪いことをなかったように見せる「削除」、第三に事実をねじまげる「歪曲」、そして第四に、何もなかったことを実際にあったかのように見せかける「捏造」です。

このように、やらせに当てはまる行動にはいくつか種類がありますが、NHKは「捏造につながるやらせには該当しない過剰な演出」と説明している。これは定義の幅を意識的に狭めているともとれます。

――「やらせ」は、世間にどのような悪影響を与えるでしょうか。

「やらせ」が世の中に与える負の影響は、第一に、視聴者に誤った情報を伝えること。「やらせ」が許されたら何でもスクープになってしまい、視聴者はそれを鵜呑みにします。第二に、取材対象に迷惑がかかること。実際に今回も、ブローカーを演じさせられたというA氏に大きな迷惑がかかっています。そして第三に、別の制作者に迷惑がかかることです。出家詐欺は本来問題提起されるべき重要なテーマですが、このような状態では他のテレビ局にも自粛ムードが漂い、番組制作現場では当面、出家詐欺に関する企画を提案することさえ難しい状況になるでしょう。これは視聴者にとっても、大切な情報を得られなくなるという意味で大きなマイナスになります。

――いわゆる「クロ現疑惑」は、NHKやテレビ業界に今後どんな影響を与えそうですか。

私自身は、『クロ現』そのものを高く評価しています。これまで様々な社会の課題に踏み込んで、わかりやすく視聴者に伝えてくれた功績は大きい。それだけに、今回のような番組づくりが行われたのは非常に残念だし、「クロ現はいつも杜撰な番組づくりを行っているのではないか」という疑念を一部の関係者が視聴者全体に植え付けてしまったことには、憤りを感じます。

もしもBPOの検証結果がグレーではなく、本当に黒だったとしたら、『クロ現』そのものが打ち切りになる可能性もある。そうなったら、テレビ業界にとって大きな損失です。NHKばかりでなく、ジャーナリズム全体に対する信頼を損ねたと言うべきでしょう。

演出自体はどの番組でも当たり前

伝達の法則に照らせば境界線は見える

また、先ごろ政府与党は、NHKとテレビ朝日の幹部を呼びつけ、事情聴取を行いました。テレ朝は『報道ステーション』における古賀茂明氏の「官房長官からの圧力発言」が問題とされましたが、NHKは『クロ現』という番組の制作体制そのものが問題視されました。明らかに「クロ現疑惑」は、放送に権力が介入することを許す事例となってしまった。これはメディア全体にとって、大きな問題です。

――テレビ業界では、以前からやらせ問題が絶えません。番組関係者がやらせとは認識せずにやらせを行っているケースもあるかもしれません。クリエイターの集団であるテレビの制作現場では、演出とやらせの境界線を意識することが難しい側面もあるように思います。『クロ現』のケースは、なぜやらせになってしまったのでしょうか。

『クロ現』のケースでは、「番組をこういうストーリーにしたい」という制作側の意思が、あまりにも強かったのかもしれません。記者の意識は、「本当にあったことを再現しているだけ」という演出に近いもので、大きな罪悪感がなかったとも考えられます。そして彼は、自分が描いたストーリー通りに「役者」を集め、段取りを整え、自分がほしい「絵」をつくっていった。結果として、それがやらせになってしまったのではないでしょうか。

今も昔もテレビマンにとって重要なのは、伝達の法則(報道の原則)である「5W1H」(Who~誰が、What~何を、When~いつ、Where~どこで、Why~なぜ、How~どのようにしたのか)をしっかり意識することです。自分がつくろうとしている番組で、この「5W1H」のどこを変えようとしているのか、どこまでを演出して、その結果どの部分が現実と違ってくるのか、と冷静に自己検証する意識があれば、演出とやらせの境界線は見えてきます。記者には、それがなかったと言わざるを得ません。

番組で1つの出来事を全て再構成されたら、視聴者にとっても専門家にとっても、どこまでが事実かを見極めることはかなり難しい。実際にやらせが行われていたとしても、やらせをしている本人か関係者が言い出さない限り、発覚のしようがありませんから。こうした環境の中で、現場における演出とやらせの境界線がぼやけていくのです。

――そもそも過剰になると「やらせ」につながりかねない「演出」の在り方自体を、テレビの制作現場は見直すべきでしょうか。

一概にそうとは言えません。程度の差はあれ、「演出」自体はテレビ番組の制作において必要なものであり、どの現場でも普通に行われていることだからです。1つ言えることは、『クロ現』においても出家詐欺の映像に「再現VTR」という言葉が入っていれば、やらせにならなかったのです。出家詐欺という現象は実際にあるので、その存在や説明自体は嘘ではないけれども、役者ではなく、「詐欺の当事者」として登場しながら、実際には当事者かどうか疑わしい人たちが映っていたから、問題になったわけです。

また、実際にカメラの前で起きていないことを現実のように報道しても、問題ないケースもあります。たとえば、ドキュメンタリー番組をつくるときに、昨日の夕日の映像を「今日の夕日」として番組の最後のシーンに使っても、それによって大きく事実が歪められることはないし、不利益を被る人もいません。こうした場合は、わざわざ「再現」というクレジットを入れる必要はないと言えます。

個人のプロフェッショナリズムしか

やらせを防止する手立てはない

――「越えてはいけない一線」のようなものは、テレビの制作現場において、関係者間できちんと共有されているのでしょうか。

確固たる線引きが現場にあるわけではありません。また線引きの程度は、報道、ドキュメンタリー、情報、バラエティといった番組のジャンルによっても違ってきます。報道番組は世の中で起きていることをありのままに伝えることが使命なので、やらせが入り込む余地はほとんどありません。一方ドキュメンタリー番組は、作り手がテーマを設定して、ニュースでは伝え切れない裏側まで掘り下げて見せていきます。その過程で事実の再構成が必要となるため、やらせが入り込む余地は増えてきます。

たとえば、1992年に『NHKスペシャル』で放送された『奥ヒマラヤ禁断の王国・ムスタン』という番組では、ネパール政府の協力のもと、外国人の立入禁止が解除されたばかりのムスタン王国に、険しい山を乗り越えて取材班が足を踏み入れる様子が放送されました。そのなかで、スタッフに高山病にかかったマネをさせる、流砂や落石を人為的に起こす、などのやらせがあったことが指摘され、社会問題になりました。

落石については、実際に頻繁に落石がある危険な場所だということを伝えるために、スタッフがわざと石を落としたそうですが、「落石の部分だけに『再現』というクレジットを入れなければいけなかったのか」ということについては今でも議論が分かれています。「やらせはなかった」「あれは許されるやらせだった」という人もいます。ドキュメンタリーにおいてやらせの境界線の線引きは非常に難しく、裏を返せばだからこそやらせが入り込む余地も多いということです。

――結局は、現場における1人1人の心がけ次第、ということでしょうか。

そう思います。重要なのは、テレビマン1人1人のプロフェッショナリズム。プロとしての線引きを自らが意識してチェックしていかないと、根本的にやらせを防ぐことはできません。

今回の「クロ現疑惑」を受けて、今後NHKでも社内でコンプライアンス研修会の開催、マニュアルの見直し、チェック体制の強化などが試みられるでしょうが、それは型どおりの対応に過ぎません。それらも確かに必要ですが、最後は作り手のプロフェッショナリズムによるところが大きいと思います。

番組の最後に関係者の名前がクレジットで出る意味は、作り手の名誉のためではなく、番組に対してスタッフが責任と誇りを持つためです。関係者は、自分がつくったものが何百万人の視聴者に見られるという「怖さ」を自覚し、絶えず自分が今やっていることは正しいかをチェックすべきでしょう。「誇りと畏(おそ)れ」は、テレビマンにとって重要な意識です。

ただ、テレビ不況、視聴率の低迷、インターネットメディアの台頭などにより、テレビ制作の現場は熾烈な競争に晒されながら、低い予算、短い制作期間での番組づくりを求められています。そんななかで安易な番組づくりに走らないよう、どれだけプロフェッショナリズムを持ち続けられるかは、人によるでしょう。

――視聴者の側でも、今後テレビとの向き合い方を意識する必要がありそうですね。

テレビ番組は、情報の取捨選択、取材・撮影、映像の編集といった、作り手側による何重もの「選択」を経てつくられていることを、忘れてはいけません。その背景には制作者側が込めた何らかの「意図」があり、多かれ少なかれ再構成されたものであることを、視聴者は意識しながら観る必要があります。

もちろん、何でもかんでも疑うべきだということではなく、これだけ情報が溢れている世の中では、観る側のリテラシーも問われるということです。

朝日の「従軍慰安婦誤報問題」は

記者の期待感が目をくらませた

――やらせ問題は、新聞でも起きています。たとえば朝日新聞を例にとると、1989年の「サンゴ記事捏造事件」などは悪質なやらせでした。しかし、昨年社会問題となった「従軍慰安婦誤報問題」については、「やらせ」「捏造」という批判もありましたが、実際にそう言えるかどうか微妙です。韓国の済州島で女性を強制連行して日本軍に引き渡したという吉田証言を虚偽だと判断した朝日は、その証言をベースに書かれた一部の記事を取り消し、自社の報道を検証する特集記事を掲載しました。かねてより関係者間で吉田証言を疑問視する声もあったようですが、記者にとってその真偽を正確に見抜くことは難しいことも事実です。このへんの評価は、難しいですね。

朝日新聞であの記事を書いた記者たちも、客観的な報道を心がけてはいたのでしょうが、「こういう事例があったら、自分たちの伝えたいことにマッチする」という期待感が先行してしまったと考えると、あの現象は理解できます。だからこそ、吉田証言を何度も大きく取り上げていった。記事を書いた記者個人にとって、「間違いであってほしくない」という期待感と、「疑わしい」という客観的な視点のどちらが強かったかによって、取材の仕方は違っていたでしょう。期待感が目をくらませてしまったのが、実情ではないでしょうか。

また、会社の期待感に社員記者の期待感が連動し、その結果国内外の世論形成に大きな影響を与える誤報が生まれたとしたら、やはり朝日新聞は社としての責任を免れないと思います。

(ダイヤモンド・オンライン 2015.05.21)