ニュースと真実との間で大切なのは、

受け手側の読解力だと思う。

太田 光『違和感』

「半沢直樹」に次ぐドラマは?

吉高由里子「危険なビーナス」は

危険度やや低めか

大ヒットした「半沢直樹」の終了から早1カ月。コロナ禍の影響でまばらにスタートを切る秋ドラマだが、東野圭吾原作の「危険なビーナス」や柴咲コウ主演の「35歳の少女」など、注目作が目白押し。「半沢ロス」を埋めるのはどの作品か。ドラマ通に今期の期待作と見どころを聞いた。

まず、「半沢直樹」の後番組が日曜劇場「危険なビーナス」(TBS系)。ちょっと女たらしな主人公・手島伯朗(妻夫木聡)のもとに弟の妻を名乗る謎の美女、矢神楓(吉高由里子)が現れ、失踪した夫の代わりに遺産相続に関わっていくサスペンス。ドラマ評論家の吉田潮さんがこう語る。

「久々の妻夫木聡も良いですが、敵役のディーン・フジオカがやっぱりかっこいい。“おディーン様”も遺産相続の対象なのですが、意地悪な御曹司の策略家で、腹黒い役がよく似合っています。戸田恵子や麻生祐未といった、遺産相続のドロドロ話にぴったりのひと癖ある役者たちが脇を固めているのもいいですね」

一方、メディア文化評論家の碓井広義さんは少し辛口だ。

「東野圭吾の作品の中では、原作としてのインパクトが弱い。遺産相続争いといえば横溝正史の『犬神家の一族』で、次々に殺人が起きる。令和版『犬神家の一族』と言いたいところですが、原作ではなかなか事件が起こらない。しかも、吉高さんは『東京タラレバ娘』で見せた等身大の演技の印象が強く、『危険なビーナス』の割には危険度がやや低い気がします」

インパクトを求める人にオススメなのは「35歳の少女」(日本テレビ系)。柴咲コウ演じる主人公・望美は10歳のときに事故に遭い、25年ぶりに目を覚ます。4月に事務所から独立した柴咲にとっては、今後を占う正念場となる一作。「家政婦のミタ」などを手がけた遊川和彦による脚本だ。

「遊川脚本らしく今回も奇抜な設定ですが、きれいごとではなく相手にズバズバと本音で切り込んでいくセリフが多いこともヒットにつながっている。ただ、柴咲コウの演技は確かに上手なんですが、大人が子どもを演じることに、見ている側が気恥ずかしさを感じてしまう面はあるかもしれません」(吉田さん)

ディープな大人の不倫を描いた「恋する母たち」(TBS系)も注目。進学校に息子を通わせる3人の母(木村佳乃・吉田羊・仲里依紗)が、それぞれ事情を抱えながら夫以外の男と恋に落ちる。

「恋愛もののエキスパートである柴門ふみの漫画が原作ですから、期待が膨らみます。昨今、不倫への風当たりが強いなか、堅い倫理観を取り払った母たちの、女としての姿が描かれるでしょう。ひそかに夫や妻にうんざりしている人たちの心を掴みそうです」(吉田さん)

「逃げ恥」や「恋つづ」など話題作が頻出する火曜夜10時枠では「この恋あたためますか」(TBS系)が始まった。コンビニのアルバイト店員である井上樹木(森七菜)が勤務先の社長(仲村倫也)と出会い運命が切り開かれていくラブストーリー。

「注目は19歳で主役に抜擢された森七菜。NHKの連続テレビ小説『エール』で二階堂ふみの妹役として出演しているところをTBSがいち早く目を付けた。豊かな表現力と存在感は新人離れしており、大げさに言うと、これから森七菜時代が来ると思います」(碓井さん)

同名の漫画が原作の「極主夫道」(日本テレビ系)は、「不死身の龍」と呼ばれた龍(玉木宏)が、極道から足を洗い専業主夫になるヒューマンコメディー。

「見た目は極道、中身は主夫という玉木宏のキャラクターのギャップがおもしろい。何分かに一度笑えるので、週末の夜にリラックスしたい人におすすめです」(碓井さん)

「#リモラブ ~普通の恋は邪道~」(日本テレビ系)は、ドSで完ぺき主義な産業医(波瑠)が孤独を意識しはじめ、恋愛をしようと試みる物語。コロナ禍の現代を舞台にしたことも注目される。

「隙がないヒロイン役の波瑠が、コロナ禍で少しずつ人恋しくなり、SNSで出会った人に恋をする。相手役が松下洸平と判明したものの、この恋心がどう決着するのか気になります」(吉田さん)

芸能界のリアルを描いた「共演NG」(テレビ東京系)は、中井貴一主演のラブコメ。企画・原作が秋元康の異色作だ。

「昔付き合った芸能人同士がその後別れて共演NGという、業界で本当にある話をネタにした。『モテキ』や『まほろ駅前番外地』を手がけた大根仁が脚本・監督ですから、わかる人にはわかるマニアックなシーンを入れてくるはず。見ごたえある作品になるでしょう」(碓井さん)

深夜枠にはBLファンの心をくすぐる熱いドラマが。「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」(テレビ東京系)。タイトルどおり童貞のまま30歳を迎えた主人公・安達(赤楚衛二)が「触れた人の心が読める」という魔法を手に入れ、同期のイケメン(町田啓太)から好意を持たれていることを知ってしまうというBLファンタジーだ。

「安達は、女の子が好きなのに、でも同期のイケメンから恋心を抱かれていて、人間としてはいい人だからどうしようという、逡巡が描かれています」(吉田さん)

11月には、人気作「監察医 朝顔」(フジテレビ系)の第2シリーズも始まる。個性派ぞろいの秋ドラマから、自分好みの一作を見つけよう。【本誌・岩下明日香】

(週刊朝日 2020年11月6日号)

日テレ系「極主夫道」

主婦へのリスペクトを促す

玉木宏の“キメ台詞”

玉木宏、絶好調である。先月まで「竜の道」で復讐のために裏社会とつながる男、竜一を好演していたと思ったら、今度は「極主夫道」で元極道の専業主夫、龍になり切っている。竜の次は龍だ。

大きな傷のあるコワモテ。薄いブラウンのサングラス。黒っぽいスーツ。そこまではまんまヤクザだが、エプロンを身に着けてのドス、いや包丁さばきは見事なものだ。「不死身の龍」と呼ばれたバリバリの武闘派と家事全般に秀でた「プロ主夫」のギャップが、ひたすらおかしい。

所属していた「天雀会」の会長夫婦(竹中直人、稲森いずみ)も舎弟(志尊淳)も龍の復帰を望んでいるが、本人には全くその気はない。

ライバルだった「剛拳の虎」こと虎二郎(滝藤賢一)が出所してきた時も一触即発かと思いきや、互いにオリジナルのスイーツを作ってインスタに上げ、「いいね!」の数で勝負していた。

また火竜町と水竜町、2つの婦人会が対立すれば、姐御(稲森)の力を借りて「喧嘩祭」を催す。主婦としての技を競い合わせることで、手打ちならぬ和解へと導いた。

龍の口癖は「主夫ナメたら、あかんで!」。もちろん自分のことを指しているのだが、同時に黙々と家族を支えている「主婦」を敬え! と言っているようにも聞こえる。

日曜の夜、新たな1週間に立ち向かう元気が湧く、「笑える極道ドラマ」だ。

(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2020.10.28)

人生の幸福の秘訣はだな、ルイス、

限度を心得ていて、

しかもそれを

ちょっぴり越えるところにある。

コリン・デクスター

『ニコラス・クインの静かな世界 モース主任警部』

2020.10.25

携帯やテレビ画面には、

あるいはステージと客席には、

そのへだたりぶんの優しさがあると思う。

宇佐見りん 『推し、燃ゆ』

<週刊テレビ評>

「35歳の少女」が照らすもの

ネット以前・以後の人間と社会

大胆な発想のドラマだ。柴咲コウ主演の「35歳の少女」(日本テレビ系、土曜午後10時)である。

1995年、10歳の望美は自転車事故で昏睡(こんすい)状態に陥った。そして25年後の2020年、突然意識が戻る。ただし心は10歳のままだ。外見は35歳で中身は10歳という「異形の少女」の人生が始まった。

目覚めた望美(柴咲)を最も驚かせたのは「家族」の現在だ。大好きだった父の進次(田中哲司)は、事故後に母の多恵(鈴木保奈美)と離婚。今では新たな妻(富田靖子)、その連れ子(竜星涼)と暮らしている。可愛かった妹の愛美(橋本愛)は、ちょっと性格の悪いキャリアウーマンに。また優しく明るかった母も、厳しくて笑顔の乏しい女性になっていた。

当初、オリジナル脚本を書いた遊川和彦(「家政婦のミタ」など)を恨んだ。見た目は大人でも心は10歳なのだ。10歳の心と頭で、25年間に起きたことから現在までを受けとめなくてはならない。そんな過酷な状況に投げ入れて、一体何を描こうとしているのかと。

小さな希望は、小学生の頃に好きだった「ゆうとくん」こと結人(坂口健太郎)との再会だ。元小学校教師で現在は代行業者の結人も、望美のこれからが気になって仕方ない。戸惑うことばかりだった望美は、結人の「無理に大人になる必要なんてない」という言葉に救われる。そして「あたし、成長する!」と決意するのだ。

少しずつだが、このドラマの目指すところが分かってきた。脚本の遊川をはじめとする制作陣は、望美の成長を通じて、25年の間に私たちが「失ってきたもの」「捨ててきたもの」「忘れているもの」に目を向けさせたいのではないか。この「異形の少女」を媒介にして、現代社会とそこに生きる私たちの「在り方」を捉え直そうとしているのではないか。

その意味で、望美の事故が「ネット元年」といわれる95年に起きたのは象徴的だ。当時、日本のネット利用者は約570万人と全人口の5%足らず。現在のような「ネット社会」「SNS(ネット交流サービス)社会」とは程遠い環境だった。

つまり、この年はネット以前・以後の境界線であり転換点なのだ。それ以降、人とのコミュニケーションだけでなく社会構造も大きく変化した。いい面もあれば、その逆もある。それらは、今から成長しようとする「25年前の10歳」の目にどう映るのだろう。

もう一つの大きな見どころは、この難役に挑む柴咲の演技だ。その表情、動き、思考や言葉の中に、見る側が10歳の少女を感じ取れなくてはならない。達成できれば自身の代表作になるはずだ。

(毎日新聞「週刊テレビ評」2020.10.24)

人間には

自分自身以外に

敵はほとんどいないものである。

最大の敵はつねに自分自身である。

判断を誤ったり、

むだな心配をしたり、

絶望したり、

意気阻喪するようなことばを

自分に聞かせたりすることによって、

最大の敵となるのだ。

アラン『幸福論』

「逃げ恥」続編で余裕のガッキー

注目は星野源と夫婦になる”仕掛け”

2016年にブームを巻き起こしたドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」TBS系)が帰ってくる。来年1月の「新春スペシャルドラマ」として続編の放送が決まり、10月初旬に撮影が始まった。

同作は新垣結衣(32)が演じる派遣社員の森山みくりと、星野源(39)演ずるサラリーマンの津崎平匡が、「契約結婚」から恋愛を経てゴールインするまでを描いたラブコメ。エンディングで流れる「恋ダンス」も話題になった。

あれから4年が経つが、続編を待ち望む声は尽きなかった。今年5月には「逃げ恥」の未公開シーンや未公開カットを加えた「逃げるは恥だが役に立つムズキュン! 特別編」を放送したところ、「逃げ恥」「みくりさん」がTwitterのトレンドワードで世界1位になるほどに話題を集めた。

待望の新作を新垣と星野はどう演じるのか。星野の近況について、芸能関係者はこう話す。

「新作映画『罪の声』が11月に公開されるんですが、その映画の宣伝をしながら、『逃げ恥』の新春スペシャルを撮影しているので忙しそうですね。その上に、毎週火曜にはラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティの仕事もあります。近況は、音楽活動をそこまでできているわけではなく、むしろ俳優業の方が忙しい感じですね」

一方、新垣の近況についてはこう話す。

「『逃げ恥』のヒットで女優としてのステージが一段、上がった感があります。この4年間は仕事をかなり選んだのでしょうね、ドラマ出演本数は少なく、年1、2本ほどしか大きな仕事をしていない。それでもCM出演も途切れないし、人気も安定している。あれだけのヒット作に恵まれたことで、女優として余裕が生まれたのでしょう」(前出の芸能関係者)

気になる新春スペシャルのストーリーは、結婚3年目に入った2人の姿を描くという。漫画家・海野つなみさんによる原作の10、11巻を元に、脚本を前シリーズと同じ野木亜紀子さんが担当する。原作通りなら、みくりは正社員となり、妊娠、出産、育児を経験することになるが……。

メディア文化評論家の碓井広義氏が話す。

「4年前のシリーズは『こんなことってあるのかしら』というファンタジーの世界。キワキワな男女の恋の面白さがあって、若い女性たちに受けた。今回、もし前シリーズになかった妊娠、出産、育児といった現実が描かれるとしても、ただの夫婦の話と違う『仕掛け』があるはず。『逃げ恥ワールド』の中でどんな風に描かれるのか興味深い」

ガッキーも30代。同世代の女優では最近、石原さとみ(33)が結婚し、綾瀬はるか(35)は韓国俳優のノ・ミヌとの熱愛説が報じられた。

「さとみロスに陥った人を、あの笑顔で癒して欲しいですね」(碓井氏)

どんな「恋ダンス」が見られるのか楽しみだ。【本誌・上田耕司】

(週刊朝日 2020年10月30日号)

「ルパンの娘」の???な設定も

深田恭子ならアリの不思議さ

それにしても不思議な女優さんだ。「ルパンの娘」(フジテレビ系)の深田恭子である。

普通のOL役や、人気俳優用の恋愛ドラマの相手役だと、どこか浮いてしまう。逆に普通の女優が演じたら浮いてしまいそうな役柄ほどドンピシャでハマってしまうのだ。

映画「下妻物語」のロリータ少女、竜ケ崎桃子。「ヤッターマン」のドロンジョさま。ドラマなら、そろって最終学歴は中学卒業という夫婦が、娘と共に中学受験に挑んだ「下剋上受験」(TBS系)。夫である阿部サダヲの元ギャル妻が似合いすぎていた。

そして今回が第2シーズンとなる「ルパンの娘」だ。ヒロインは代々泥棒稼業を続けてきた三雲家の娘、華(深田恭子)。

警察一家の息子、桜庭和馬(瀬戸康史)と恋に落ちただけでなく結婚してしまった。豪華マンションで暮らす2人は幸せそうだが、なぜか「37歳の新妻」というタイトルの企画物に見えてしまう。

それはともかく、やはり見せ場は真っ赤な泥棒スーツに身を包んだ深田のアクションシーンだ。銃や刀を持ち出されても全く平気。「あんたが犯した罪、悔い改めな!」とタンカを切って、走り、転がり、殴り、蹴って、悪人どもを倒していく。

和馬の将来を思って別れる決意をした華。しかもお腹には和馬の子がいて、「ルパンの娘」が「ルパンの孫の母」になるらしい。まあ、それもフカキョンならアリだ。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」2020.10.21)

UQモバイル「シニア三姉妹」編

艶然たる魅力、大御所感3倍

今やスマホは年齢も性別も関係ない、完全なインフラだ。携帯各社にとって、人口比率で大きなボリュームのシニア世代へのアプローチは当然のことだろう。

UQモバイルには深田恭子さん、多部未華子さん、永野芽郁さんのご存知「UQ三姉妹」がいるが、新たに松坂慶子さん、大地真央さん、田中美佐子さんという「シニア三姉妹」が登場。強烈かつ貫禄の存在感を示している。

背景に流れるのはピンク・レディー往年のヒット曲「UFO」。三女の田中さんが長女の松坂さんに、「お姉ちゃん、いくつになったの?」と聞く。一瞬微妙な間があった後、「おしえな~い」と答えて艶然と微笑む松坂さん。たとえ姉妹でもこうでなくっちゃ。

カメラ目線のスリーショットは大御所感と現役感も3倍で、見る者を異世界へと引きずり込む。「60歳以上 国内通話し放題」は確かに魅力的だが、三姉妹のインパクトも負けてはいない。このままドラマが作れそうな人選の勝利だ。

(日経MJ「CM裏表」2020.10.19)

新作ドラマが続々と始まっています。TBS系「日曜劇場」も同様で、11日に『危険なビーナス』がスタートしました。

『半沢直樹』の興奮がまだ記憶に新しいこの枠。メガヒットの次に出てくる作品は、前作と比較されることも含め、出演者にとっても制作陣にとっても、いろんな意味で大変なはずです。

『危険なビーナス』の原作は東野圭吾さんの同名小説。東野さんといえば、『半沢直樹』などの池井戸潤さんと並ぶ人気作家です。福山雅治主演『ガリレオ』シリーズ(フジテレビ系)や阿部寛主演『新参者』シリーズ(TBS系)など、映像化された作品もたくさんあります。

小説としての『危険なビーナス』ですが、はっきり言って、東野さんの「代表作」とか、「名作」といった作品ではありません。もちろんそれなりに楽しめますし、「こういう作品も書いてみたくなったのかも」とは思いますが。

実は「日曜劇場」でドラマ化すると聞いた時、「もう良作って残っていないのかな」と考えたくらいです。とはいえ原作小説と映像作品はあくまで「別物」であり、いい意味で裏切られることもよくありますよね。そんな期待を込めて見た、第1話でした。

手島伯朗(妻夫木聡)は獣医。院長代理として実質的には動物病院をきりもりしています。

イケメンの独身男ですが、冒頭、本人のナレーションというか、内心の声で、この病院は「結婚相手を探す最後の砦」だなどと言っていました。実際、患者(?)である猫の飼主の女性の「豊かな胸元」をガン見。美人看護師の蔭山元美(中村アン)から睨まれたりして・・・。

突然訪問してきた矢神楓(吉高由里子)に対しても、「ぼくの好み、ど真ん中」とニンマリし、彼女が自分に抱きついてくる「妄想」まで披露していました。「なんだ、単なる女好きか?」と思われても仕方ないような人物で、ちょっと心配になります。

楓は伯朗の異父弟・明人(染谷将太)の新妻でした。明人とは長く音信不通だった伯朗ですが、楓によれば、その明人が行方不明で、しかも明人の「父」で、伯朗には「義父」にあたる矢神康治(栗原英雄)が危篤とのこと。

しかも楓は、明人が自ら失踪したのではなく、矢神家の財産30億円の「相続」にからんで「何者かにさらわれた」のだと主張し、「さらった人間を探して!」と伯朗に頼みます。

結局、「美女に弱い」伯朗は楓と一緒に矢神家へ。

伯朗の実父で画家だった手島一清(R-指定)が33年前に亡くなった後、母の禎子(斉藤由貴)は、先代当主だった矢神康之介(栗田芳宏)の先妻の子で長男の康治と再婚し、明人を産みました。康之介は16年前に死亡。禎子も16年前に事故死しています。

ダイニングルームの巨大なテーブルには、病床にある康治以外の「矢神家の人々」がずらりと揃っていました。

彼らは「親族会」を開いていたそうですが、ドラマの中では登場人物たちの紹介コーナーにあたります。これがまた大人数な上に関係が複雑で、一度聞いただけではとても把握しきれません(笑)。

現在、矢神家の遺産を管理しているのは、康治と同じく康之介の先妻の子で長女の波恵(戸田恵子)。後妻の子で次男の牧雄(池内万作)も住んでいます。

また康之介の養子である佐代(麻生祐未)と勇磨(ディーン・フジオカ)もこの家にいますし、親族会には後妻の子で次女の支倉祥子(安蘭けい)と夫の隆司(田口浩正)、その娘・百合華(堀田真由)も参加していました。

ちなみに、康之介が個人資産の継承者に指名したのは、自分の子どもたちではなく、孫の明人です。伯朗と楓は康治を見舞いますが、その際、「明人に、背負わなくていいと(伝えろ)」というメッセージを受けとりました。

その意味するところは、今後徐々に判明していくのでしょう。それと大きな謎として、お金やいわゆる書画骨董の類(たぐい)とは異なる、貴重な「何か」が遺産の中に隠されているらしい。

・・・と、ここまで見てきて思い出したのは、横溝正史の小説で、何度も映画やドラマになった『犬神家の一族』でした。

「犬神家」と「矢神家」だけでなく、「佐清(すけきよ)」と「一清(かずきよ)」、「珠世(たまよ)」と「佐代(さよ)」、「静馬(しずま)」と「勇磨(ゆうま)」といった登場人物の名前もリンクさせているように感じます。

『犬神家の一族』では、遺産をめぐる殺人事件が次々と発生していきました。それでも犯人はなかなか判らない。背後に「血の宿命」があったりするからです。

『矢神家の一族』ならぬ『危険なビーナス』では、連続殺人がそう簡単に起きるとは思えません。少なくとも、そういう原作ではない。当面、伯朗は楓に引っ張られるようにして、彼女の言うところの「明人拉致・監禁事件」を探るばかりです。

そもそも、「明人の拉致・監禁」だって楓の思い込みか、何か狙いがあっての「狂言」かもしれず。無事でいる明人自身が背後で楓を動かしている可能性もあり、実体としての「事件」がいつ起きるのかも判然としません。

ところが、です。第1話の終盤、楓に呼び出された牧雄が転落事故に遭遇しました。いや、事故なのか、それとも何者かに襲われたのか。それはまだ不明ですが、とにかく、このタイミングで命にかかわるような出来事が発生したのです。

それによって明らかになったのは、今後も脚本の黒岩勉さんが原作を大きくアレンジしていく可能性があるということです。そうであれば朗報でしょう。前述のように、やや退屈とさえ言える原作を大胆に変えていくことで、物語に起伏が生まれるかもしれないからです。

そして、もう一つ。期待できそうなのが、出演陣の健闘です。伯朗は確かにシンプルな「女好き」ではあるのですが、一方で過去の境遇からくる「激情」を内に秘めています。そんなニュアンスを、妻夫木さんは自然に演じてみせてくれます。

吉高さんも、やけに「軽い」かと思うと、ふいに「思慮深い」ところも見せる、ちょっと「捉えどころのない」ヒロインを奔放に演じている。場面によって、『東京タラレバ娘』(日テレ系)の倫子や『わたし、定時で帰ります。』(TBS系)の結衣も顔をのぞかせるのは、伯朗をはじめ周囲の人たちはもちろん、見る側をも攪乱(かくらん)するためかもしれません。

原作に手を加えることで物語の魅力を倍加しようとしている制作陣。そして原作以上に興味深い人物像を造形しようと頑張る出演者。第2話以降、予想以上にアクセルが強く踏まれそうです。また、その必要もあります。

ドラマ『危険なビーナス』は、東野圭吾さんの「原作」を超えるのか!?

いや、正確に言えば、原作を「超えるのか」ではなく、「超えられるのか」が課題です。なんとかして原作を超えていかないと、それこそ「日曜劇場」にとって危険な1本になるのではないでしょうか。

。

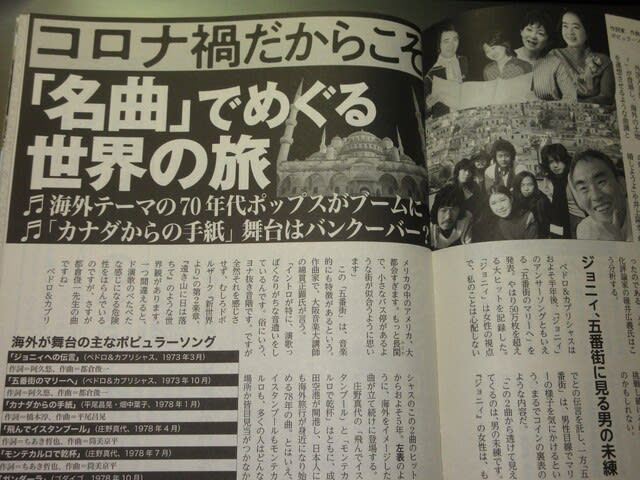

〔名曲の旅〕

コロナ禍だからこそ

「名曲」で巡る世界の旅

◇海外テーマの70年代ポップスがブームに

◇「カナダからの手紙」舞台はバンクーバー?

歌にはその時代の気分が反映され、時代も流行歌に影響される。今から半世紀近く前、海外を舞台にした名曲が立て続けにヒットした。海外旅行ブームが訪れるころである。コロナ禍の中、海外への旅は自粛せざるを得ないが、歌の中で世界を旅してみては--。

1973年3月、それまでとは異質な新しい音楽が生まれた。高橋真梨子(当時は高橋まり)を2代目ボーカルに迎えたばかりのペドロ&カプリシャス「ジョニィへの伝言」だ。売り上げは50万枚以上を記録。

外国人と思(おぼ)しき「ジョニィ」が登場し、海外の土地を連想させるような曲調と大人の恋を歌った歌詞も相まって新鮮さを感じさせた。遠く異国の地に思いを馳(は)せ、胸が躍った人たちも多かったのではないか。

当時のポップス界は、高石ともやや岡林信康らが活躍した60年代後半の社会性のあるメッセージフォークの時代から、吉田拓郎「結婚しようよ」や井上陽水「傘がない」、かぐや姫「神田川」など、自分たちの身近な思いを歌う4畳半フォークへと移行していた。

一方で、南沙織や天地真理、麻丘めぐみなどが相次いでデビュー。郷ひろみや西城秀樹、山口百恵なども続き、アイドルポップスの一大ブームを巻き起こす。テレビの歌謡番組も全盛期を迎えていた。

そうした中で登場したのが「ジョニィへの伝言」だったのである。

メディア文化評論家の碓井広義氏はこう分析する。

「作詞した阿久悠さんは時流に乗る人ではないので、4畳半フォークでもなくアイドルポップスでもない、違うカテゴリーの世界を表現したいと意図したはずです。そのとき一番効果的だったのは、日本の風土から離れてしまうこと。だから、どことも知れない海外の土地、そして『ジョニィ』という人物だったのでしょう。こうした歌はそれまでになく、先駆的な曲でした」

阿久悠は、時代の音楽に挑戦し続ける改革者だったのかもしれない。

◇ジョニィ、五番街に見る男の未練

ペドロ&カプリシャスはおよそ半年後、「ジョニィ」のアンサーソングともいえる「五番街のマリーへ」を発表。やはり50万枚を超える大ヒットを記録した。「ジョニィ」は女性の視点で、私のことは心配しないでとの伝言を託し、一方「五番街」は、男性目線でマリーの様子を気にかけるという、まるでコインの裏表のような内容だ。

「この2曲から透けて見えてくるのは、男の未練です。『ジョニィ』の女性は、もう男のことなど気にしていません。彼女は意外なほどにさばさばしています。その覚悟のような潔い感情は、73年当時のアイドルポップスでは描けない、そして4畳半フォークでも語られていない世界。舞台を海外に移したことによって、より鮮明にテーマが描けたといえるでしょう」(碓井氏)

では、五番街とはいったいどこなのか。真っ先に思い浮かぶのは、アメリカのニューヨーク・マンハッタンの5番街だ。だが、トラベルエッセイストの小泉牧夫氏はこんな指摘をする。

「私見ですが、この曲で歌われているのはマンハッタンの5番街ではないような気がします。歌詞によると、五番街は古い街とのことなので、もっと内陸部にある小さな素朴な土地なのではないでしょうか。場末といってもいいかもしれません。ニューヨークの5番街はアメリカの中のアメリカ、大都会すぎます。もっと長閑(のどか)で、小さなバス停があるような街が似合うように思います」

この「五番街」は、音楽的にも特徴があるという。作曲家で、大阪音楽大講師の綿貫正顕氏が言う。

「イントロが特に、演歌っぽくなりがちな音遣いをしているんです。俗にいう、ヨナ抜き音階です。ですが全然それを感じさせず、むしろドボルザーク『新世界より』の第2楽章、『遠き山に日は落ちて』のような世界観があります。一つ間違えると、ド演歌のべたべたな感じになる危険性をはらんでいるのですが、さすが都倉俊一先生の曲ですね」

ペドロ&カプリシャスのこの2曲のヒットからおよそ5年。左表のように、海外をイメージした曲が立て続けに登場する。

庄野真代の「飛んでイスタンブール」と「モンテカルロで乾杯」はともに、成田空港が開港し、日本人にも海外旅行が身近になり始める78年の曲。とはいえ、イスタンブールもモンテカルロも、多くの人はどんな場所か皆目見当がつかなかった時代、私たちの想像力をかき立ててくれた。

「それに一役買ったのが『イスタンブール』で使われているブズーキというギリシャの民族楽器でした。ギターやマンドリンに近い弦楽器ですが、それが日本とは異なるイメージを醸し出しています」

と前出の綿貫氏は指摘する。確かに、ブズーキはイントロからエンディングまで曲のイメージ全体を決定づけている。ところが次の「モンテカルロ」には、シタールという楽器がイントロ部分で登場する。綿貫氏が続ける。

「イスタンブールとギリシャは地理的に近いからいいとしても、シタールはインドの弦楽器なんです。こうなると、日本ではない異国情緒が表現できればなんでもいいのか、それはインドやろ、と突っ込みたくなります(笑)」

モンテカルロはモナコ公国の北東部に位置する地区。南フランスのニースからは1時間ほど、日帰りすることも可能だ。地中海に面した優雅な雰囲気が人気で、治安も非常に良い。海岸線の絶景は見ものだ。

同じ78年には、平尾昌晃が作曲し、畑中葉子とデュエットした「カナダからの手紙」も多くの人から支持された。カナダを一人で旅しながら、彼が一緒にいたら素晴らしいのにと歌う女性の切ない心情が、軽快なメロディーに乗って描かれている。

前出の小泉氏がイマジネーションを膨らませる。

「この女性が旅しているのは恐らく、バンクーバーでしょう。寂しい気持ちを抱え、ひとり街を歩く女性にぴったりときます。特に、バンクーバー発祥の地として名高いウオーターフロント、ガスタウンはレンガ造りのレトロな街並みが残っています。スチームクロックが15分ごとに蒸気の音を鳴らし、旅情をそそります。また、ダウンタウンにあるスタンレーパークには水上飛行機の発着所があり、日本にはない魅力たっぷりの街です」

なんとも艶っぽい歌詞で一世を風靡(ふうび)したのは、79年2月に発表されたジュディ・オングの「魅せられて」。「エーゲ海のテーマ」の副題がついたこの曲について、前出の綿貫氏が解説する。

「この曲はそもそも海外に行ってまず映画ができ、映像ありきで完成したんです。阿木燿子さんが詞を書いて、その詞と映像を見て筒美京平さんが曲を作ったそうです。この曲の凄(すご)いところは、サビの最初の部分でややコードから外れているような音が、ロングトーンで伸びていくところです。非常に刺激的で印象に残るようにできています。意図的に狙っているところが凄いですね。分析することはできますが、作れと言われてもできるものではありません」

◇女性の自立と海外旅行の一般化

79年10月には、無名の新人のデビュー曲が大ヒットした。久保田早紀の「異邦人-シルクロードのテーマ-」である。

「イントロの頭の部分は、エキゾチックなイメージの音遣いができるコード進行です。とても不安定なコードの響きですが、インドの民族音楽をイメージさせることに成功しています。かなり大胆で攻めている作り。プロの仕事といわざるを得なく、脱帽です。歌詞の内容を聴かなくても異国をイメージできる素晴らしい曲ですね」(綿貫氏)

なぜ78年、79年の2年間に、海外を題材に取った名曲が多くあるのか。そのキーワードとなるのは「女性の自立」だと、碓井氏は指摘する。

「これらの曲の主人公はどれも女性であり、舞台は海外、そして一人旅。この三つの要素が具現化されている。背景にあるのは、女性の自立。70年代の後半から明らかに女性が変わっていく移行期にありました」

77年には、雑誌『クロワッサン』が創刊された。それまでの女性のかわいらしさや美しさを追求するだけの雑誌とは一線を画し、働く女性、自立した女性のための雑誌というコンセプトだ。これに象徴されるように女性の意識が変化し、それが音楽にも表れてきたのだ。

「もう一つキーになるのが、海外旅行の一般化です。68年に海外に行った人は34万人だったのに対し、78年は352万人になっています。10年間で10倍。海外が特別な場所ではなく、手の届く異世界になり始めた。想像力が刺激されるようなイスタンブールとかエーゲ海などが歌に取り上げられているのが面白いです」(碓井氏)

そのバックボーンには、女性の自立と身近になった海外があるということである。

79年5月に発表されたサーカスの「アメリカン・フィーリング」は、JALのキャンペーンソングとして使われた。この曲を聴いてアメリカに行きたいと思えば、行ける時代になってきたということだ。

歌は世につれ、世は歌につれ--。40年以上前の楽曲ではあるが、今なお深く胸に染み入ってくる曲が多い。秋の夜長、名曲の調べに身を任せ、異文化あふれる土地へ思いを馳せるのもいいかもしれない。【ジャーナリスト・青柳雄介】

(サンデー毎日 2020.10.25号)