週刊新潮「私の週間食卓日記」

コロナ禍にテレビと読書三昧

いえ、仕事です。

碓井広義 (メディア文化評論家)

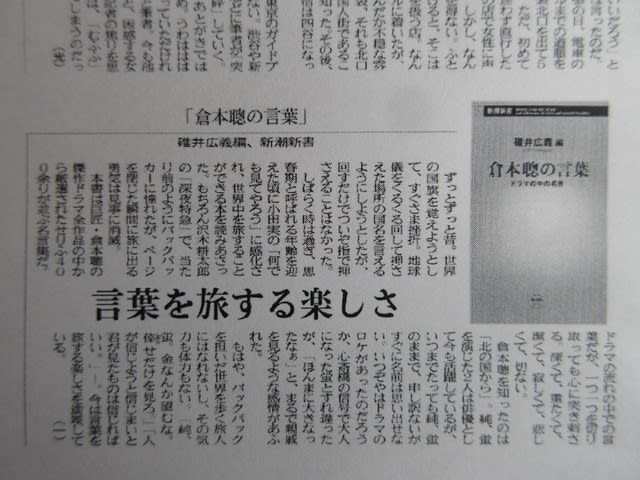

1955年、長野県生まれ。テレビマンユニオン・プロデューサー、慶大助教授などを経て、今年3月まで上智大教授。近著に「倉本聰の言葉―ドラマの中の名言」(新潮新書)。

この春、大学を定年退職。緊急事態宣言とほぼ同時だったので、そのまま「在宅ワーク」に突入した。

5月13日(水)

NHK朝ドラ『エール』を見ながら朝食。まず納豆と豆腐を食べ、トースト・牛乳・トマトと続く。昼食もバナナ入りシリアルに牛乳が定番。昨年の夏、機内誌で読んだ浅田次郎さんのエッセイに、「朝夕の納豆と豆腐で減量に成功」とあり、さっそく実践。毎日30分の散歩も加えた9カ月で体重は8キロ減り、血糖値や血圧の数値も大幅に改善された。日中、片岡義男『彼らを書く』とオリヴィエ・ゲズ編『独裁者が変えた世界史』上下巻を読み進める。18年続けている週刊新潮の書評用だ。夕食のメインは「よだれ鶏」。ニンニクとピリ辛だれが堪らない。深夜ドラマ『レンタルなんもしない人』(テレビ東京系)を見て、いつもの午前2時に就寝する。

5月14日(木)

週刊現代の電話取材あり。テーマは「70年代の忘れられない本」。村上春樹さんのデビュー作『風の歌を聴け』を挙げた。79年、自分の進む方向がまだ見えず、模索していた20代半ばに読んだ一冊だ。動画配信サービスの利用が増えた。今、ハマっているのは、Netflixの韓流ドラマ『愛の不時着』。財閥の後継者であるヒロイン(ソン・イェジン)が、パラグライダーの事故で北朝鮮に侵入してしまう。途方もない物語だが、すこぶる面白い。夕食は信州にいる母が送ってくれた「開田高原そば」。麺もつゆも美味しく、つい食べ過ぎてしまう。WOWOWで放送していた、タランティーノ監督『ヘイトフル・エイト』3時間7分を見て寝る。

5月15日(金)

北海道新聞から書評を依頼された本、川島博行『日高晤郎フォーエヴァー』が届く。道内のテレビ局で15年間、コメンテーターをさせていただいた。土曜の昼間、札幌でタクシーに乗ると、ほぼ100%の確率で「日高晤郎ショー」(STVラジオ)を聴くことができた。亡くなったのは一昨年だが、お元気ならリモート出演でも番組を続けていたはずだ。週に1本のペースとなっている、「ヤフー!ニュース」のコラムを書く。テーマは、コロナ禍に揺れるテレビの現在とこれからについてだ。夕食は、『チコちゃんに叱られる!』(NHK)を見ながら、我が家の人気メニュー「アヒージョ」。オリーブオイルに浸したパンも好き。80年代半ばから35年続けている、日刊ゲンダイのコラムの参考として吉田修一さんの小説『路(ルウ)』を読む。今夜も就寝は午前2時。

5月16日(土)

朝から週刊新潮の書評本を読む。同時に来週掲載分のゲラ直し。取り上げたのは瀬川裕司『映画講義 ロマンティック・コメディ』だ。休憩時間には、今年1月に亡くなった坪内祐三さんの著作を『ストリートワイズ』から読み直している。現在、5冊目の『文庫本を狙え!』。書店に並ぶ文庫の新刊を眺め、「これは坪内さんが書きそうだ」と予測するのが楽しみだった。残念だ。夕食は、いわゆる「刺身定食」。貝類が大好きなので、折り重なるように並ぶ赤貝やトリ貝に拍手する。23時から、ETV特集『お父さんに会いたい〜“じゃぱゆきさん”の子どもたち〜』(NHK)を見た。生きづらい人生を、必死で生きようとする人たち。静かな語り口で、社会と人間の実相を見せてくれた。

5月17日(日)

昨夜放送された、波瑠主演の土曜ドラマ『路~台湾エクスプレス~』(NHK)を録画再生。原作とも比較し、日刊ゲンダイのコラムを書く。大河ドラマ『麒麟がくる』を見ながら、義母が作ってくれた筑前煮やエリンギの粕漬などが中心の夕食。思えば、大河は第1作の『花の生涯』(1963年)から全部リアルタイムで見てきた。9年前、異色の学園ドラマ『鈴木先生』(テレビ東京系)で注目した長谷川博己さん。大河の主演が実現したことは感慨深い。

5月18日(月)

終日、週刊新潮の書評を書く。前記の2冊に『少女漫画家 赤塚不二夫』も加わる。よく知られた「ひみつのアッコちゃん」以外にも、赤塚は大量の少女漫画を生み出している。「ジャジャ子ちゃん」、「まつげちゃん」、「へんな子ちゃん」など、タイトルだけで笑ってしまう。夕食は信州から取り寄せた「おやき」。鉄火みそ、切り干し大根などが入った故郷の味だ。録画しておいた『隕石家族』(東海テレビ制作、フジテレビ系)を見る。新作が軒並み放送延期や制作中断となる中、貴重な連ドラだ。しかも設定がふるっている。数カ月後に巨大隕石が地球に衝突し、人類滅亡は不可避。と思いきや、突然隕石がコースを変えてしまう。そんな「緊急事態」に振り回される、ごくフツーの家族の「非日常的日常」がおかしい。

5月19日(火)

書評本『日高晤郎フォーエヴァー』を読み、原稿を書く。夕方の散歩では書店に立ち寄るのがルーティンだ。先週最終回を迎えた、WOWOWのドラマ『鉄の骨』。池井戸潤さんの同名原作小説が読みたくなり、文庫本を購入。かつて北海道の大学に単身赴任していた6年間、毎晩食事していたのが千歳の「柳ばし」だ。おかみさんが送ってくれたホッケを焼いて夕食。家族に小さな祝い事があり、久しぶりの缶ビール。1本だけなのにほろ酔いで、今夜は仕事にならない。第1回から楽しんでいる『開運!なんでも鑑定団』(テレビ東京系)は、今週も名場面を集めた総集編。地方への「出張」コーナーを含め、番組全体が復活する日を待ちたい。

(週刊新潮 2020年6月4日号)

「週刊新潮」2020年6月4日号