産経新聞に、神戸児童殺傷「元少年A」手記の出版に関する、特集記事が掲載されました。

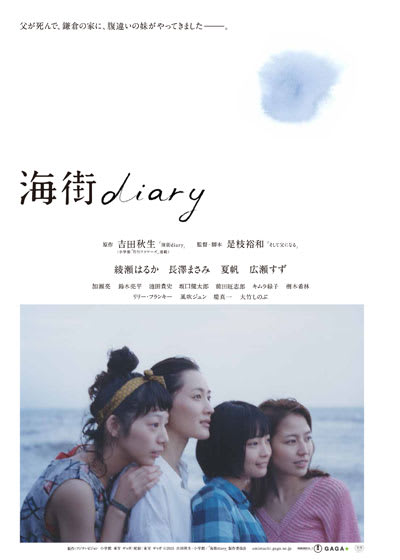

この記事の中で、解説しています。

神戸児童殺傷「元少年A」手記

「息子は2度殺された」

土師淳君の父「遺族人権を侵害」

平成9年に起きた神戸市須磨区の連続児童殺傷事件の加害男性(32)が「元少年A」の作者名で出した手記 「絶歌」。

被害者の土師淳君=当時(11)=の父、守さん(59)が産経新聞の取材に応じ、 「今、改めて事件の内容を多くの人に伝える必要がどこにあるのか。 私たち遺族の心も傷つき、『息子は2度殺された』という思いだ」などと心情を話した。

加害男性からは、事件後毎年手紙が送られてきており、事件から18年となる今年5月にも、手紙が届いたばかりだった。

「手紙を読むことはつらい。それでも、私たちは子供に対する義務だと思い、手紙を読み、『事件のときのことをもっと知りたい』と声をあげてきた」

しかし守さんの思いは裏切られた。加害男性からも、出版社からも、何の連絡もないまま、突然手記が出版された。

「事件の詳しい状況や加害者の心境は遺族だけに伝えればいいこと。本を読むことで、事件を知らなかった多くの人が、 私の子供が残酷な殺され方をした事件のことを知る。私たちの心は傷つき、二次被害、三次被害を受ける」

「絶歌」を出版した太田出版(東京)は、発売後の17日にホームページ上で見解を発表、「少年犯罪を考える上で大きな 社会的意味があると考えた」と主張するが、守さんは「これほど特異な事件の内容を社会に知らせても、 普遍的な意味はない。売ることだけを考えている」と反論。抗議書を出し、回収を求めている。

事件後、守さんは「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の活動などを通じて、少年犯罪の情報開示などを求めてきた。 しかし今回、加害男性が「元少年A」の作者名で本を出したことに、「32歳の責任ある成人男性が、 少年法の陰に隠れて匿名で本を出し、遺族を傷つける。卑怯(ひきょう)だ」とも憤る。

加害男性は医療少年院に約6年あまり入所し、その後更生したとして退院した。弁護士らのサポートチームが 支援を続けてきた-とされていたが、「絶歌」では、17年に支援から離れて暮らすようになった-との内容が 書かれている。こうした情報は手紙にはなかったという。守さんの不信感は募るばかりだ。「事件直後の心境に戻った。 本当に更生しているのなら、こういう本を書けるはずがない。更生にかかわった人たちの認識も甘い」と話す。

加害男性側は、関係者を通じて「絶歌」の出版後に改めて手紙と本を守さんに渡そうとしたが、 守さんは受け取らなかった。もとより「本を読む気はまったくない」という。

出版の自由、表現の自由との間での、取り扱いの難しさを問う声もあるが、守さんは「自由といっても、何をしてもいいということではないはず。被害者や遺族の人権は侵害されている。加害者の出版の権利を守るのではなく、被害者の人権を守ってほしい」と訴えている。

今回、地元の兵庫県の公立図書館が本を購入しなかったり、書店が取り扱いをしなかったりと、遺族へ配慮する動きも出始めている。兵庫県明石市の泉房穂市長は、市内の書店に配慮を求めた。こうした動きを守さんは「ありがたい」と評価しており、「一刻も早く回収してほしい。また犯罪の加害者が、自分の犯した犯罪のことを手記にして出版する、という行動も規制してほしい」と話している。

書店・図書館 対応分かれる

「絶歌」の取り扱いをめぐり、書店や公共図書館の対応が割れている。

関東を中心に展開する啓文堂書店(東京)は、当初から販売を自粛し、注文も受け付けていない。同店には100件を超すメールや電話が寄せられたが、対応を支持する声が圧倒的多数だったという。

大手書店チェーンの丸善ジュンク堂書店(東京)は一部店舗を除き販売を続けている。「本社で自主規制はしない。買うか買わないかはお客さんが判断すること」。ネット書店アマゾンでは「絶歌」は書籍総合の売れ筋ランキング1位(28日現在)。だが感想欄には「更生しているというのなら実名で自費出版すべきだ」といった非難も寄せられている。

一方、香川県まんのう町立図書館では現段階で購入を見合わせている。同館では「残酷な描写があることや被害者遺族の精神的苦痛などを考え合わせると、限られた予算の中での優先順位は限りなく低い」と説明する。

10館ある東京都新宿区立図書館では全体で1冊を購入予定。同区立中央図書館の藤牧功太郎館長は「ご遺族の心情に十分配慮しなければならないが、利用者の知る権利を妨げるわけにはいかない」と話す。通常の書籍と同様、開架に置いて貸し出しも行う。日本図書館協会の山本宏義副理事長は「図書館には市民への情報提供という基本的使命がある。その中で遺族の心情などを勘案し対応している」と理解を求めた。

「利益優先の印象強い」

碓井広義・上智大教授(メディア論)の話

「出版や表現の自由は何人にも保障されており、守られなければならない。ただ内容に関して倫理観や道徳心に照らしての判断は別個の問題だ。太田出版は『社会的意味がある』と大義名分を掲げているが、『完全自殺マニュアル』などこれまでの出版傾向を見ると、利益優先の印象が強い。出版は公共性のある事業であり、その良心が問われている」

「彼は厚生していない」

ノンフィクション作家の門田隆将氏の話

「一言で言えば無残な本。自身の心理の核心を全く書いていない。怒りを覚えたのは『この本を書く以外に、もう自分の生を掴み取る手段がありませんでした』という部分。快楽を求めて他人の命を絶ち切った人間が言うせりふではなく、究極の自己愛、自己中心主義だ。他者への憐憫の情が感じられず彼は反省も更生もしていないのだろう」

(産経新聞 2015.6.29)