ああ、終わっちゃった・・・・

「あまロス」広がる

「また見たい」DVD予約10倍

「あまロス」広がる

「また見たい」DVD予約10倍

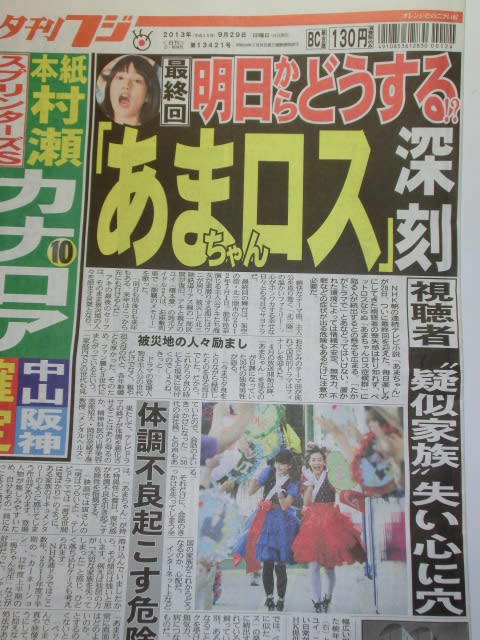

28日に終了したNHK連続テレビ小説「あまちゃん」が大きな盛り上がりを見せている。ツイッターで著名人がつぶやき、漫画家が描いたイラスト「あま絵」も登場。放送後に番組をインターネット配信するNHKオンデマンドにもアクセスが殺到した。メディアの専門家は「見た人と話がしたくなるドラマだった」と振り返った。

【岩崎信道、有田浩子、土屋渓】

扶桑社のファンブック「おら、『あまちゃん』が大好きだ!」には、岩手県の達増拓也知事やアニメ監督の富野由悠季さんらの寄稿が並ぶ。発売前から予約が殺到、発行部数は累計6万部。同社は「皆さん快く原稿を寄せてくれた。いかにドラマが愛されていたかが分かる」と話す。

朝あま、昼あま、夜あま、週あま−−。ツイッターにはこんな言葉が飛び交った。地上波、BSの計1日4回と土曜午前の1週間分をまとめた放送を、生活スタイルに合わせて見た人たちの声だ。東京・渋谷のNHKスタジオパークで開催中の番組企画展を見に来た京都市の主婦、石原恵子さん(52)は「朝に続けて2回見てしまう日もあった」。人出は通常の1.5倍だ。漫画家の青木俊直さんが毎日の放送をイラストにした「あま絵」をネットで公開すると、ファンの間でイラストの投稿が流行した。

番組終了後の喪失感を表す「あまちゃんロス症候群」も指摘される。単身赴任の夫と無料通信アプリLINE(ライン)で感想を言い合っていた愛知県の主婦、吉田淳子さん(40)は「毎朝の日課がなくなって寂しい」。東京都練馬区の高校3年、朝長真吾さん(18)は「学校で毎日話題になった。ポッカリ心に穴が開いた感じ」。

こうした思いは、NHKオンデマンドへのアクセス数やDVDの売れ行きに反映されている。NHKによると、8月には1日のアクセス数が1万件を超す日もあった。27日に発売されたDVDの予約は約1万6000セット(12日現在)と、過去の朝ドラの10倍近い人気ぶりだ。

社会現象ともいえる盛り上がりについて、朝ドラ歴50年の碓井広義・上智大教授(メディア論)は「まずは脚本の明るさ。次に魅力的なキャスト。それと1980年代と現在の、新旧ポピュラー文化を取り込み、知らない人には新鮮に感じられ、友人や家族のコミュニケーションのツールになった」と要因を指摘する。

小ネタがちりばめられ、碓井教授も1日に繰り返し見たという。「中身が濃くてテンポがいいので、すっと見てしまうだけではもったいなくて、細かい仕掛けをピックアップしたかった。見る人の年齢や知識によってそれぞれの発見があったのも大きい」

(毎日新聞 2013.09.29)