24節気の健康と食養:清明から穀雨まで

24節気を約5日ずつ3区分した「七十二候」というものがあり、気象の動きや動植物の変化を知らせています。「略本暦」に掲載された七十二候で、本節気は次のとおり。

清明 初候 玄鳥至(つばめ きたる)燕が南からやって来る

次候 鴻雁北(こうがん きたへ かえる)雁が北へ渡って行く

末候 虹始見(にじ はじめて あらわる)雨の後に虹が出始める

春分の次にやってくる24節気が清明です。毎年4月4、5日頃(2024年は4月4日)になります。清明の語源は「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれるなり」と言われたことによるようです。

この時期、草木は勢いよく芽吹き始め、様々な花が咲き乱れて、お花見シーズンとなります。誰しも、本当に春が来たと実感できます。代表的な桜ソメイヨシノが散っても青葉が一斉に芽吹いてきますし、他の花々が咲き乱れたりしてきます。

年度も変わり、仕事や学業は一年の始まりであって、大きな希望を持って、人は気力が満ちて、やる気も起き、いっそう心が大きくなり、楽観的で前向き、喜びの気持ちが持てるようになります。

人の体は、命生まれる、つまり新陳代謝を活発にする態勢がピークを迎えています。

立春以来、毎回紹介していますが、今回も春の養生法全般について、まずは下記の記事を参照なさってください。

春は肝の季節、肝臓は少食と運動を願っています。食味は酸味主体の三味で。

なお、以下の記事は、これらの一部を重複して紹介します。

清明からの1か月間は、1年のうちで一番過ごしやすい季節ではないでしょうか。

朝の冷え込みは弱く、日中に汗をかくこともなく、実に快適な一日を過ごせます。

最近の中医学(中国)では、この時期、「保養と心の安寧に注意し、異常な心の反応を抑え沈め、のびのびとして気持ちのよい心の状態を保つようにするとよい」と言われます。特に、春は肝の季節で「血が騒ぐ」ことにもなり、「血熱(けつねつ)」があふれ出て、それが肩こり、頭痛、めまい、耳鳴りなど春に特有の症状を呈することがあります。そうした場合には、余分な熱を外へ放出する作用に優れた、動物性生薬「牛黄(ごおう)」が効果を発揮します、と紹介されています。

なお、中国は進学・就職が9月ですから、この時期、単にこうした春特有の生体反応だけを考えればいいのですが、日本の場合は4月始まりですから、新年度が始まったこの時期、生活環境の激変が重なって「異常な心の反応」が増幅されます。尋常ではない緊張感、不安感に襲われることも多いでしょう。

このことに関しては、前回の春分のときにも申しましたが、初めて行う仕事は分からないことだらけで、簡単なものであっても間違うことはしょっちゅうあり、誰しも最初はそうしたものですから、失敗を恐れず、積極的に新しい仕事に取り組んでいきたいものです。

なんせ「失敗は成功の元」といいますから、そう考えれば気が楽になりましょう。

こうしたことを心がけ、「のびのびとして気持ちのよい心の状態を保つようにする」ことを目指しましょう。そうしないと、この先の節気「穀雨」(4月20日頃)の頃から季節は春の土用となり、脾胃が高ぶって深刻に思い悩むことになり、もう一つ先の節気「立夏」(5月5日頃)には、文字どおり「五月病」を病んでしまうことになりかねませんからね。

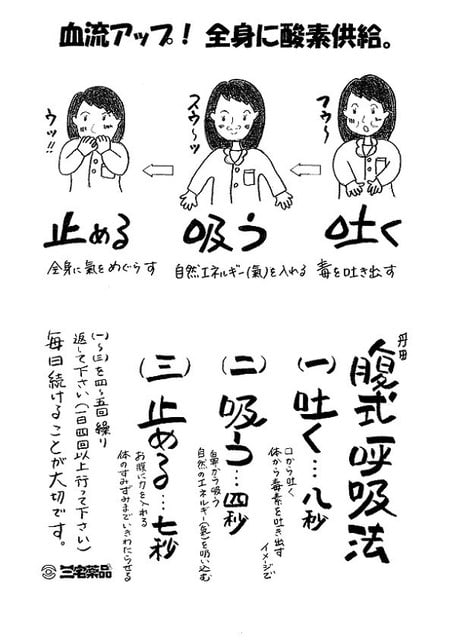

緊張感で心が高ぶったり、逆に落ち込んだとき、呼吸を整えると往々にして平穏を取り戻すことができます。誰でもどこでもその場でできる呼吸法を紹介します。

それは、丹田腹式呼吸法(2014.11.06投稿の2つの呼吸法のうちの1つ)

花粉症などアレルギー症の方は、この時期、とてもお気の毒です。

スギ花粉の飛散が終わり、ホッとされたことでしょうが、今度はヒノキ花粉がピークを迎えましたから、これに反応する方はうっとおしくなります。

しばし我慢を強いられますが、前々から申しておりますように、アレルギー症状を呈する方は、たいてい低体温になっていますから、引き続き体の芯を温めることが重要です。温めのお風呂にゆっくり浸かれば症状が和らぐことでしょう。重症の方は、寒い日の日中は引き続き貼るカイロをお尻の両脇(「気をつけ」の姿勢を取ったとき凹む位置)あるいは下腹部に貼られるといいでしょう。

また、アレルギー症状を呈する方は、油を控え目にしましょう。油は腸内環境を悪化させますから、なるべく使わないようにしたいものです。また、体を温める食事、体を温める食品を取るように心がけることが重要です。

清明から穀雨までの食養について、特徴的なものを2つ紹介することにしましょう。

一つはヨモギです。旧暦3月3日の「桃の節句」を「草餅の節句」とも呼びました。年によってだいぶずれますが、清明の頃が「桃の節句」となり、草餅はヨモギで作ります。

ヨモギの新芽が出る時期がこの頃で、草餅のみならず旬の野草としていろいろな料理に使えるものです。ヨモギの薬効もいろいろ言われていますが、旬の野草だから間違いなく人の体にもいいことでしょう。手に入るのであれば食したいものです。

もう一つは、タラの芽です。ソメイヨシノの満開と概ね一致するタラの芽の芽吹きです。山菜の王様と言えるタラの芽。おひたし、味噌和え、てんぷらなど、おいしくいただける山菜です。

この時期に入手が容易な露地もの野菜で旬のものとなると、菜の花、春キャベツぐらいなものでしょうか。少々寂しくなりました。

立春以来、毎回紹介していますが、春は肝の季節になりますから、5つの味「五味」についても頭に置いといてください。漢方では、五臓のバランスを整えるため、春は<主・酸味、従・甘味、添・苦味>この三味の組み合わせを最適としています。料理は、この三味を頭に置いて行っていただきたいものです。

清明から穀雨までの春にふさわしい料理としては、初物のタラの芽なり菜の花を彩りに加えた酢豚などいかがでしょうか。タラの芽、菜の花はほどよい苦味がありますからね。彩りに季節はずれのピーマンを使うのは考えものです。

なお、酢豚にはタケノコが付き物です。タケノコはこれからが旬となります。

次回は、「穀雨」(4月20日頃)からの健康と食養です。