歴史民俗資料館への往路、東高野街道を北進中に老人が幾人も並んでいるので何かと思ったら、『塚脇』という名のバス停でした。その後ろには標柱が立った公園のような広場があり、少し気になりましたが資料館の開館時間が迫っていたので先を急ぎ、狭い道をまた歩くのは嫌でしたが、戻って来たのでした。考えてみるとこの東高野街道なる道を歩いている人は少なく、道幅が狭いので車自体が非常に気を使うということを理解した上なのか、ただ単に危ないからなのか、地元の人は違う道を歩いているようで、歩いているのは私のような観光気分の者だけなのかも知れません。資料館への地図でもこの道を紹介しているのではありませんでした。

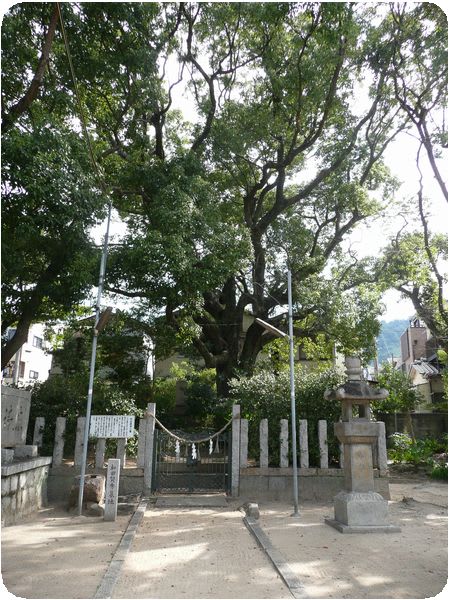

忠烈と刻まれた標柱には注連縄が張られ如何にも神社風ですが、社や祠はありません。でも神域と書かれていました。どうやら四条畷神社と関係があるようです。玉垣に囲まれた大きなクスノキが生えているのは、どうやらお墓のようです。

和田賢秀墓地と彫られた小さな碑が建っていました。あまり聞いたことのない名前ですが、調べてみると楠木正成の弟(正季)の子、なので正行とは従兄弟同志と言うことになります。それなら何故楠木姓ではないのか、和田って“わだ”ですが、“にぎた”と読む説もあるようです。

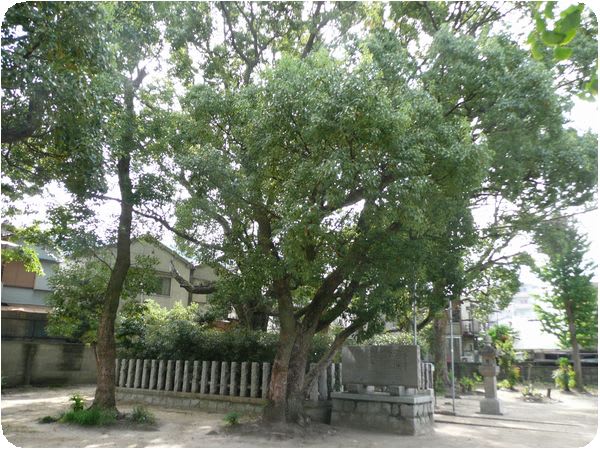

でも不思議、墓に掘られた字は『和田源秀戦死墓』となっていて、昔の人はコロコロ名前を変えるので、ややこしい。和田の姓も新発意(しんぼっち)との通称もあるようです。

向かって左(北側)の隅からの全景、考えてみれば北畠顕家なども阿倍野に墓所がありました。南朝方に仕えた人が多いのは大阪と言う土地柄のせいなのか、たまたま戦場が大阪府下に集中しているだけなのか、でも明治以降の天皇が行幸したという記念碑は建っていませんから、近代の天皇は皆北朝側、持明院統なのかも知れません。

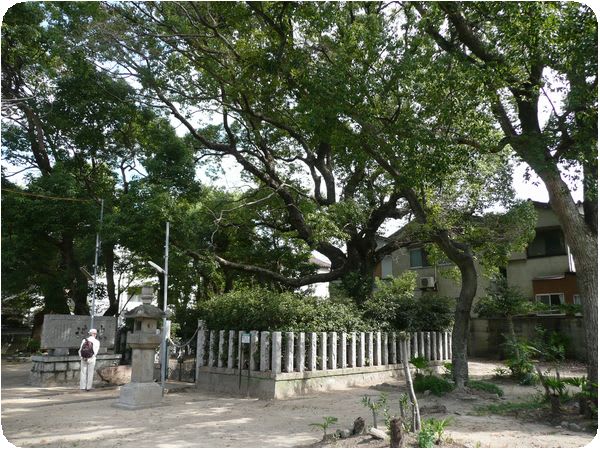

こちらは向かって右(南側)からの風景、いつの間にやら資料館で話を聞いていた人が訪れてきていました。

この四条畷の決戦では高師直軍6万に対し、楠木正行軍は3千と言われ、多勢に無勢、自分の城で戦っているのではありませんから、勝つ見込みなどありません。正行が討たれた後、和田賢秀は密かに師直に近寄り、首を討とうとしますが佐々木道誉などに見破られ、逆に討たれてしまいます。その際敵の兵に噛みついて離さなかったらしく、そのことが元でその兵は死んでしまったのだとか、その謂れが『歯噛さま=歯神様』となったと言いますが、神さんにするにはあまりいい話ではありません。

また歯噛さまの由来は、賢秀が闘っている際に自分の刀が折れ、敵の刀を口で受け止め、その刀を噛み砕いたからだという説もあります。まぁ、そんなことはあり得ないにしても、人を殺していないのですから、この説の方が神さんになるに相応しいかも知れません。

この碑の“忠”左の字が読めません。こんな字はありませんから、無茶苦茶略字にしてあるのでしょう、“忠”は略してないのにねぇ。表の標柱の“烈”ではないでしょうし、在り来たりの“魂”かも知れないという程度の雰囲気です。偏がさんずいの略に読めて仕方ないのです。この辺りの子供は“球”と読んだのかも知れません、ボールを一つ詰めてありました。