楠木正行軍と高師直軍が四条畷で戦ったのが天正3年(1348年)正月、今から約650年ほど前のことです。昨今日本の歴史を読んでいると、650年前と言えばそんなに昔ではないような気がしてきました。平安時代はなんと400年近く続いたのですから、その長さは相当なものです。日本国が○×時代と呼んでいるのはその時の朝廷あるいは幕府(首都)があった呼び方ですから、数十年して例えば首都が大阪に変わったら、私の生きていた時代は東京時代と呼ばれるのでしょうか。死んだあとはともかく、私が生きているうちは貴方の構想など絶対に受け入れないので、その点だけは解っておいてくださいね、橋下君。こんなことを言うと、TVでしか見たことがありませんが、目を三角にして突っかかってくる顔が目に浮かびます。自分を受け入れない者に対する敵愾心は強烈で、尋常ではないスピリッツで臨みますよね。

四条畷神社の一の鳥居のところまで戻り、再びバスが通る商店街へと入り込み、駅方面には行かずまっすぐ踏切を渡って、そのまま直進します。その突き当りに小楠公墓所があります。この日はタイミング悪く、私が行った目の前で軽トラックが侵入、こんな所へ車を停めるなよと言いたくもなりますが、この辺りの道路も狭苦しく、停めれる場所など無いのです。何処の工事か知りませんが、依頼者に駐車場代ぐらい貰ってそちらへ駐車してほしいものです。私が言いたいのは決して不敬だとかそういう問題ではありませんよ。ここへ停めたら私のような小旅行者がやって来て、目的の小楠公の墓が何処にあるのか気が付かない人がいたらどうするんですか?

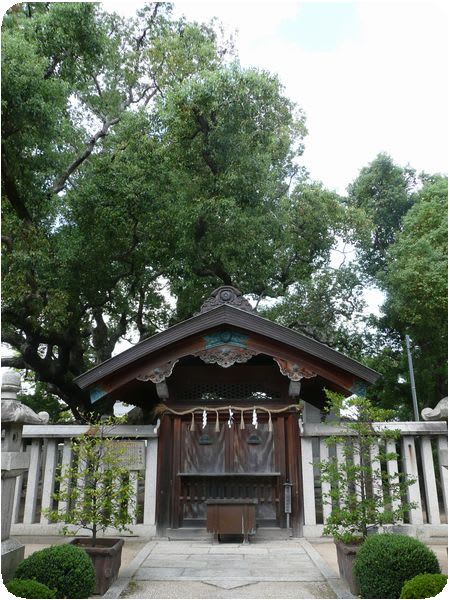

この碑に気が付けば、「あぁここや!」と分かるのですが、私は軽トラの入る前に正面にある祠を見つけていましたから、難なく小楠公の墓がここだということが分かっていたのです。この碑に気が付いたのは出てきてからのことでした。

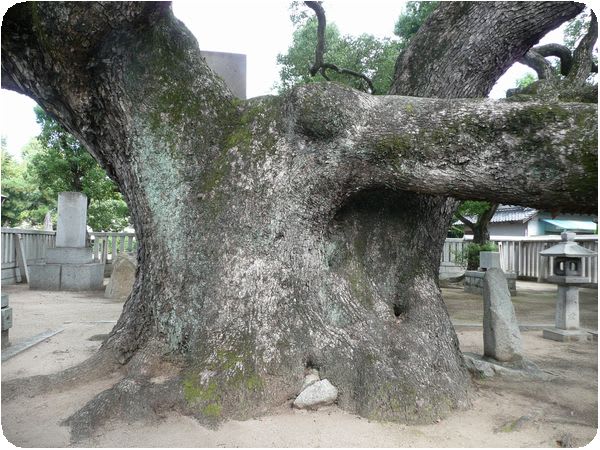

正行の死後、この地に小さな墓石が建てられ(ひょっとしたら置かれ)、約100年後その両脇にクスノキを植えたと言います。

これがそのクスノキ、小さな墓標は2本の木に合含されたと言われ、この写真にも写っています。でもそれはあまりにもうまく出来過ぎた話だとは思いませんか?確かに根元に石がありますが、この幹が2本の木からなっているとは単純にもそうは思われません。

この境内がいつの頃の創建かは何処にも書かれていませんが、この墓標は明治11年、大久保利通の揮毫によるものとされています。でも最初からここにあったのか、何処かから運んできたのか、詳しいことは何も書かれていないのです。

この碑では従三位となっていますが、それは大久保が書いた明治11年現在のこと、何故だか知りませんが、明治30年には従二位に昇格しています。まぁ尊王思想の模範であり、誠忠、純孝の精神は天皇制支配を国民に押し付けるにはうってつけだったのでしょう。

これは奥の右手にあった夫人の碑、墨が落ちて読み難い上に、大小の区別なく楠公夫人としか書かれていないので、どちらの奥さんか判断できませんが、思うに正成の夫人なのでしょう。四条畷神社にも御妣神社、正行の母親を祀っているという摂社がありました。

こちらは明治35年の建立だそうです。

右手奥(北側)からの風景、このクスノキは伝説の真偽はともかく、大阪府では3番目の大きさだとか。

結構賑わっている商店街、こちらは駅より西側ですが、バスは通ってないらしい、でも讃良郡条里遺跡後にイオンが進出してきたら、この賑わいはどうなることやら・・・

さぁ、もういよいよ帰りにしましょう。もう11時を回っています。1週間分のネタを運賃1120円で、その他の出費をすることなく取材することが出来ました。来てみて初めて分かったのですが、奈良から近いこともあり、古代は水辺でもあったことから、この辺りにはたくさんの遺跡があります。長男宅近くの田原一帯にもありそうなので、その方面の探索もしてみたいものです。