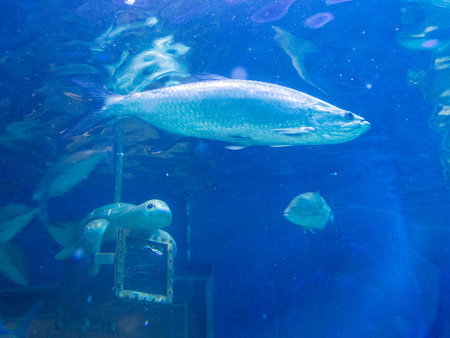

六角形の部屋を抜けると、今度は17番 海の宝石箱エリア。ここにある大きな水槽では

サンゴ礁の海が再現され、熱帯に生息する色鮮やかな魚たちが、たくさん泳いでいる。

水槽の上にあるプレートからも、かなりの種類が飼育されている事が伺えるが

そんな中でも今回、特に目に留まった種を、ピックアップして紹介していこう。

まずは青みを帯びたラインや、尾ビレの付け根にある黒い斑が特徴的な、イレズミフエダイ。

珊瑚の上で休んでいる、サザナミフグ。全身が黄色いのは、スミレナガハナダイのメスかな。

オスのスミレナガハナダイは、赤い体に紫色の斑がある。群れの中の一番大きなメスが性転換した姿。

端々に写り込んでいる青い魚は、言わずと知れたナンヨウハギ。ツバメウオは、縦に広い体が目立つ。

広い体というと、ハタタテダイもなかなかだが、こいつの場合は長く伸びた背ビレの方に目が行く。

ハタタテダイと一緒に泳いでいたのは、ヒフキアイゴと、カスミチョウチョウウオ。

どちらも綺麗な魚だが、ヒフキアイゴは、ヒレに付いている棘に毒があるので注意。

アケボノチョウチョウウオ、トゲチョウチョウウオ、チョウハン、キイロハギ。

鮮やかな黄色と、似たような体型が特徴的だったので、ならべて掲載してみた。

あと先ほどから後ろに写り込んでいる青白い魚は、デバスズメダイ。

同じく、白黒のシマ模様は、ヨスジリュウキュウスズメダイだろう。

最後に、少々変わった2種の登場。斑模様と、縞模様が入り混じった、サザナミヤッコ。

成長するにつれて体の縞が消え、斑模様に変わるという、幼魚と成魚で姿が異なる魚。

独特の模様もさる事ながら、形も面白いのが、ムラサメモンガラ。

こう見えて気性が結構荒く、ウニをも噛み砕く強靭な顎を備える。

このエリアでも、火・木・土・日曜に限り、1日1回(15:15)フィーディングタイムが行われている。

部屋の隅では期間限定で真珠取出し体験も行われていたりなど、様々な海の宝石を楽しめるエリアだ。

FILE:11へ戻る しながわ水族館目次 FILE:13へ進む

サンゴ礁の海が再現され、熱帯に生息する色鮮やかな魚たちが、たくさん泳いでいる。

水槽の上にあるプレートからも、かなりの種類が飼育されている事が伺えるが

そんな中でも今回、特に目に留まった種を、ピックアップして紹介していこう。

まずは青みを帯びたラインや、尾ビレの付け根にある黒い斑が特徴的な、イレズミフエダイ。

珊瑚の上で休んでいる、サザナミフグ。全身が黄色いのは、スミレナガハナダイのメスかな。

オスのスミレナガハナダイは、赤い体に紫色の斑がある。群れの中の一番大きなメスが性転換した姿。

端々に写り込んでいる青い魚は、言わずと知れたナンヨウハギ。ツバメウオは、縦に広い体が目立つ。

広い体というと、ハタタテダイもなかなかだが、こいつの場合は長く伸びた背ビレの方に目が行く。

ハタタテダイと一緒に泳いでいたのは、ヒフキアイゴと、カスミチョウチョウウオ。

どちらも綺麗な魚だが、ヒフキアイゴは、ヒレに付いている棘に毒があるので注意。

アケボノチョウチョウウオ、トゲチョウチョウウオ、チョウハン、キイロハギ。

鮮やかな黄色と、似たような体型が特徴的だったので、ならべて掲載してみた。

あと先ほどから後ろに写り込んでいる青白い魚は、デバスズメダイ。

同じく、白黒のシマ模様は、ヨスジリュウキュウスズメダイだろう。

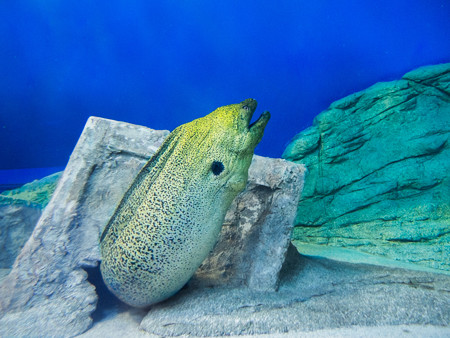

最後に、少々変わった2種の登場。斑模様と、縞模様が入り混じった、サザナミヤッコ。

成長するにつれて体の縞が消え、斑模様に変わるという、幼魚と成魚で姿が異なる魚。

独特の模様もさる事ながら、形も面白いのが、ムラサメモンガラ。

こう見えて気性が結構荒く、ウニをも噛み砕く強靭な顎を備える。

このエリアでも、火・木・土・日曜に限り、1日1回(15:15)フィーディングタイムが行われている。

部屋の隅では期間限定で真珠取出し体験も行われていたりなど、様々な海の宝石を楽しめるエリアだ。

FILE:11へ戻る しながわ水族館目次 FILE:13へ進む