東海大学海洋科学博物館の2階。後半の、

メクアリウムー機械水族館ーへ。

こちらのエリアでは海の生き物をモチーフに作られた、

メカニマルを展示。

ひとえにメカニマルと言えど、いくつかの種類に分類されており

入口を入って最初に現れたのは、

泳ぐメカニマルたちのゾーンだ。

まず目の前にある円柱型の水槽で泳いでいたのは、カクレクマノミの泳ぎ方を

再現して作られたという、

パタヒレクマノミ。1階の

クマノミ水族館の方にも

同様のロボットがあったけれど、こちらのデザインの方が、より実写的だった。

そんな水槽の向かいにある広いプール。ここでは泳ぐメカニマルの解説イベントが

行われていたようだが、こちらも感染症対策の一環にて中止となってしまっていた。

そのため実際に泳いでいる姿を見れたのは

ススメダイのみだが、ほかにも

ウミガメの動きを取り入れた

ハバタキコガメに、

オヨギマンネン。エイや

イルカのように泳ぐ、

ハバタキマンタや、

フタヒレイルカなども存在する。

そしてもう1つの円柱水槽には、

フウライスカシウオ。こいつには

機械的な仕組みは搭載されていないが、槽内の水圧の変化によって

浮き沈みし、その際に発生する水流を受けて泳ぐ構造となっている。

泳ぐメカニマル最後は、シャコやクルマエビの泳ぎを再現した、

シャコマネシ。

横に長い大きな水槽の中を、右へ左へ行ったり来たりする姿を見る事ができた。

続いてゾーンは、

歩く・はうメカニマルへ。こちらでは実際に

自分で操縦できるメカニマルたちが、たくさん展示されている。

フナムシのような無数の足を動かし移動する、

ハバヒロナミアシ。

左右の足を別々に操作し方向転換もできるように進化したモデル。

進化前の

ナミアシフナムシも、一緒に展示されていた。

こちらは前後へ移動するだけの、より単純な構造になる。

一風変わったスタイルなのが、ロープを登るメカニマル、

ウルマノボリ。

サルが木を登る原理を取り入れたそうだが、形はタツノオトシゴらしい。

ここでは他にも様々なメカニマルたちが展示されているが

なにぶん数が多いので、続きは後編にて見ていくとしよう。

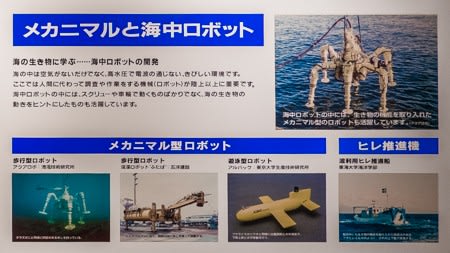

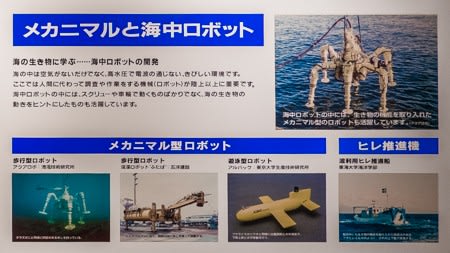

またこれらメカニマルの技術は、実際に海で活躍している

海中ロボットなどにも利用されているものなのだそうだ。

マリンサイエンスホールへ戻る 三保目次 後編へ進む