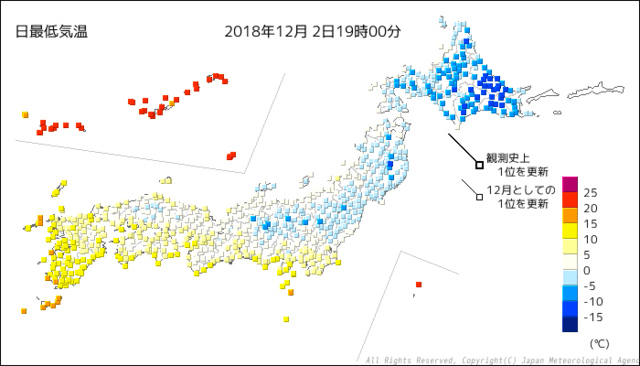

(発見された系外惑星の軌道分布)

① ""宇宙と地上の望遠鏡の連携で100個を超える系外惑星を発見""

2018年11月26日 |研究成果

発見された系外惑星の軌道分布。小さいものは水星、大きいもので木星ほどの大きさ。青い色は地球程度の温度、白っぽいものは金星表面の温度程度と熱いもの、赤い色はさらに熱く溶岩のような温度を表わしている。(クレジット:John H. Livingston)

宇宙望遠鏡と地上望遠鏡が協力することで、★ わずか3カ月の間に100個を超える太陽系外惑星(以下、系外惑星)が報告されました。発見された系外惑星はとても多様で、今後の系外惑星や宇宙生命の研究(アストロバイオロジー)の発展に大いに役立つことが期待されます。

★ この速さはAI技術が導入されて、比較し分析し決定するまで、数百倍のスピードが

達成されたことも要因だとのドキュメンタリー番組がありました。

太陽以外の恒星を公転する系外惑星は、近年盛んに研究が進められています。その契機の一つは、系外惑星を探すために2009年に打ち上げられたケプラー宇宙望遠鏡の活躍です。恒星の手前を惑星が通過すると恒星がわずかに暗く見えるという現象を利用して、たくさんの系外惑星を発見してきました。ただし、このような現象は他の原因でも起こる可能性があります。現象が系外惑星によるものなのかどうか、確認することがたいへん重要です。この宇宙望遠鏡は2013年にトラブルがあり、K2ミッションと呼ばれる別の形態の観測に移行しましたが、世界中の天文学者がその新データの確認を競っています。

東京大学や自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターなどの研究者が参加する国際研究チームは、K2ミッションで明らかになった155個の系外惑星候補について、別の宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡も駆使して調査し、そのうち104個が確かに系外惑星であることを確認しました。

見つかった系外惑星のなかには、公転周期が24時間以下と非常に短いものが3個ありました。こういった系外惑星はどのように形成され進化してきたのか、まだよく分かっておらず、今後の研究を進めるための素材としてたいへん注目されます。また、複数の惑星が公転している系、地球の2倍以下の質量を持つ岩石惑星も多数見つかりました。発見された系外惑星は地球からの距離が近いものが多く、より詳しい追跡観測の対象となると期待されます。

ケプラー宇宙望遠鏡は寿命を終えましたが、それを引き継ぐ宇宙望遠鏡TESSがすでに観測を始めており、これからもたくさんの系外惑星が発見されていくことでしょう。研究チームの主要メンバーである東京大学大学院生のリビングストンさんは、「今後数年にわたり、エキサイティングな系外惑星の発見が多数できることを楽しみにしています」と語っています。

② 太陽系外惑星、wikiedia

太陽系外惑星(たいようけいがいわくせい、英語: Extrasolar planet)または系外惑星(英語: Exoplanet[4])とは、太陽系の外にある惑星である。その存在を示すとされた初めての証拠は1917年に記録されたが、その証拠は認められなかった[5]。科学的観測に基づいて初めて太陽系外惑星が発見されたのは1988年であったが、後にそうであると確認されるまでは太陽系外惑星としては受け入れられなかった。初めて太陽系外惑星が正式に確認されたのは1992年で、2018年12月1日時点で3,903個の太陽系外惑星が確認されており、惑星系を持つことが確認されている恒星は2,909個で、そのうち647個が複数の惑星を持っている[6][注 1]。

2004年から観測を行っている高精度視線速度系外惑星探査装置(HARPS)では約100個の太陽系外惑星が発見されているが、2009年から観測を行っているケプラー宇宙望遠鏡は2,000を超える太陽系外惑星を発見しており、また数千個もの[7][8]惑星候補を検出しているが[9][10]、そのうちの約11%は誤検出である可能性が示されている[11]。いくつかの恒星では、周りを複数の惑星が公転している様子も観測されている[12]。太陽のような恒星の約5分の1[注 2]はハビタブルゾーン内に「地球サイズ[注 3]」が存在いるとされており[注 4][13][14]、銀河系に2,000億個の恒星があると仮定すると[注 5]、潜在的に居住可能な惑星は銀河系内に110億個存在していることになり、赤色矮星の場合も含めるとその数は400億個に及ぶと見積もられている[15]。

知られている中で最も質量が小さな太陽系外惑星はDraugr(PSR B1257+12 A、PSR B1257+12 b)で、月の約2倍の質量しか持たない。一方で、NASA Exoplanet Archiveに記載されている最も質量が大きな太陽系外惑星はHR 2562 bで[16][17]、木星の約30倍の質量を持つが、惑星の定義に基づくとこの質量は惑星とみなすには大きすぎるため、褐色矮星に分類される可能性がある。太陽系外惑星には主星に非常に近い軌道をわずか数時間で公転しているものや、とても遠くに離れて数千年かけて公転しているものもあり、中には主星と重力的に結び付いているかどうかも曖昧なほど離れているものもある。これまで発見されてきた太陽系外惑星のほとんどは銀河系内に位置しているが、銀河系から遠く離れた別の銀河内に存在する銀河系外惑星が存在する可能性を示す証拠も見出されている[18][19]。現在、知られている最も太陽系に近い太陽系外惑星はプロキシマ・ケンタウリbで、約4.2光年(約1.3パーセク)離れている[20]。

太陽系外惑星の発見は、地球外生命探索への関心を強めてきた。地球上における生命の前提条件である、液体の水が表面に存在する可能性がある領域ハビタブルゾーン内を公転する惑星には、より大きな関心が集まっている。惑星の居住可能性についての研究において、生命が存在しうるのに必要な惑星の地球との適合性には、それ以外にも様々な要因が考慮する必要がある[21]。

太陽系外惑星に加えて、恒星を公転せずに単独で存在することが多い自由浮遊惑星と呼ばれる天体も存在する。それがWISE J0855-0714のようなガスジャイアントの場合、準褐色矮星と扱われることもある[22]。銀河系内に自由浮遊惑星は10億個以上存在すると考えられている[23][24]。

(1)

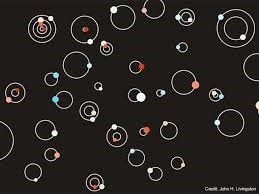

銀河系内の恒星にどれだけ惑星が一般的に存在することを示したイメージ図

(2)

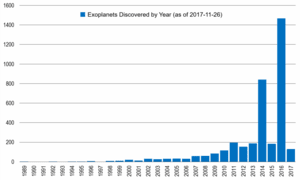

2017年11月26日時点で、各々の年に発見された太陽系外惑星の個数を示したグラフ

(3)

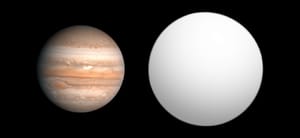

木星と太陽系外惑星の一つであるTrES-3の大きさを比較した図。TrES-3は、わずか31時間で主星の周囲を公転しており[3]、またサイズが大きく、主星に近い軌道を公転しているホット・ジュピターなので、トランジット法で検出するのが容易な惑星の一つである。

(4)

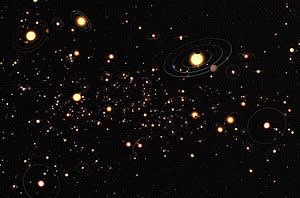

HARPSが発見した主な太陽系外惑星の想像図