京都の長岡京、そこは、全国でも、竹の子が有名・・・・・・

・

・

竹が育つ絶好の環境・・・・・ でも、山は荒れてきています!

でも、山は荒れてきています!

・

・

やはり、人が入って、整備しなければ、いけないんでしょうね・・・・

・

・

長岡京市も、里山を守る為に、着々と、活動をされています。

・

・

私は、小さい頃は、たけのこ、あまり好きではありませんでした。

・

・

何故なら、・・・・・・毎日 竹の子が食卓に出てくるからでした。

竹の子が食卓に出てくるからでした。

・

・

昔は、ワカメと竹の子煮が主流で、毎日それを食べていたからです。・

・

今、私にとって、竹の子は、春の旬・・・・

・

・

食べ方も、工夫して、 美味しく食べてる次第で、ごじゃります!

美味しく食べてる次第で、ごじゃります!

・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・

京都の竹の子・・・ アクが少ない・・・・・

アクが少ない・・・・・

・

・

今日は、我が家の竹の子の湯がき方と、竹の子の刺身風にチャレンジします!

・

・

昨日、仲間の方から、「竹の子取りにおいでと」・・・

・

・

今年は、去年の秋に雨が少なかったので、不作 だと・・・・・

だと・・・・・

・

・

ほんと、少ない・・・・・

・

でも、手入れのされてない山の中の竹の子は、良い感じで、育ってる・・・???

・

・

・

・

何故かと聞くと、

・

・

「山の、竹林は、落ち葉が多く、雨が少ない年でも、落ち葉が、水分を含んでいるので、

・

・

竹に、十分な、水分が行き渡るらしいです」・・・・「ほんまかいなぁ~」・・・

・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・

「これ、持って帰り」・・・と・・・「デカ!」・・・・

・

普通売ってる竹の子とは、形も色も違いますが、味は、同じ・・・十分です!

・

・

それよりかは、竹の子は、鮮度が命・・・・

・

・

朝掘りの物で、出来るだけ、早く、湯がく、・・・それが、秘訣です!・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!

私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!

・

・

基本!・・通常は、ぬかで、茹でるのですが、ここのは、必要ありません!

・

・

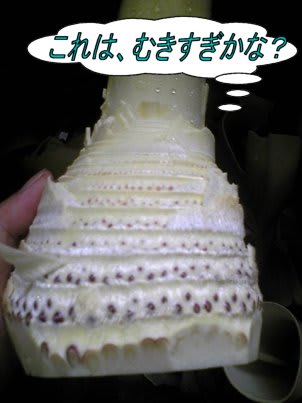

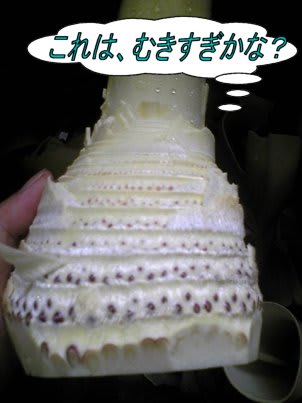

基本!・・通常は、少し、皮をむき、皮ごと、茹でるのですが、

・

・

なんせ、鍋に、入らないぐらいの大きさ・・・・

・・

「ええい!皮をむいてやれぃ~」・・・

・・

・

・

「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・

「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・

でも、大丈夫!

・

・

・

・

むいた、 皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・

皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・

・

・

・

普段は、入れませんが、念のために、「コメの、とぎ汁なんて、面倒くさい!」・・・ コメを少々入れてやれ!・・

コメを少々入れてやれ!・・

・

・

・

・

最初は強火で、沸騰したら、弱火で、30分~1時間(この時は大きかったので、1時間)

・

・

「後は、ひたすら、 1時間まつのである・・・・」・

1時間まつのである・・・・」・

・

竹串をさして、通るようであれば、Okです!

・

・

・

・

ここからが、 重要ポイント・・・・!・

重要ポイント・・・・!・

・

火を止めたら、そのまま、(お湯もそのまま、皮もそのまま、一切取り出さない)

・

・

1晩寝かしてさます・・・・(なんでも、寝ると元気になる)・・

後は、お好きなように、調理に使えます!

・

・

保管方法は、水に漬けた状態で、冷蔵庫に保管・・・・

・

・

注意・・・・水は、毎日変えてください!

・

・

注意2・・・・日にちが経つほど、香りが減っていくので、早く使うのがベスト!・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・

では、お次に、竹の子の刺身風の作り方です!

・

・

通常、刺身は、生で食べる物・・・・・

・

・

私も、竹の子の刺身を食べた事はありますが、

・

・

私の作り方の方が、美味しいかも・・・・(採りたての物)

・

・

スーパーなどで売っているパック詰めはダメですので・・・・・

・

簡単です!

・

・

湯がいた、竹の子の頭の先の方を使用・・・・・

・

・

縦に、薄く切るだけです!

・

・

薄ければ薄いほど、美味しいです!・

・

ワサビ醤油で、美味しさバツグン!

・

・

みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・

みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・

・

・

器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!

器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!

・

・

エコにもなりますし、雰囲気も楽しめます!

・

・

竹の皿・・・最初は、緑で、竹の香りもしますが、徐々に、色は、変わって,いきます。

・

・

この、自家製器、もう、4年ぐらい使っています!

・

・

徐々に愛着が、わいてきます!

・

・

・

・

山椒の葉を乗せれば、まるで、 料亭の雰囲気・・・・・・

料亭の雰囲気・・・・・・

・

この、山椒の葉は、落ち葉で作った自家製腐葉土で、育ててる、山椒の木です!

・

・

身近にある、竹を利用して、家族で作った、うつわは、子供の勉強にもなりますし、なんといっても、思い出と、

・

・

雰囲気が最高です!・・

雰囲気が最高です!・・

・

・

初物の竹の子は、美味しいですね!

・

・

子供達も、普通のお皿で、出すより、竹のうつわの方が、美味しそうに感じているようです!

・・

京都の竹の子(刺身風)でした!・

・

・

いげのやま ランキング順位は↓から確認出きます!(携帯からも、閲覧できます)

・

・

にほんブログ村

・

・

竹が育つ絶好の環境・・・・・

でも、山は荒れてきています!

でも、山は荒れてきています!

・

・

やはり、人が入って、整備しなければ、いけないんでしょうね・・・・

・

・

長岡京市も、里山を守る為に、着々と、活動をされています。

・

・

私は、小さい頃は、たけのこ、あまり好きではありませんでした。

・

・

何故なら、・・・・・・毎日

竹の子が食卓に出てくるからでした。

竹の子が食卓に出てくるからでした。・

・

昔は、ワカメと竹の子煮が主流で、毎日それを食べていたからです。・

・

今、私にとって、竹の子は、春の旬・・・・

・

・

食べ方も、工夫して、

美味しく食べてる次第で、ごじゃります!

美味しく食べてる次第で、ごじゃります!・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・

京都の竹の子・・・

アクが少ない・・・・・

アクが少ない・・・・・・

・

今日は、我が家の竹の子の湯がき方と、竹の子の刺身風にチャレンジします!

・

・

昨日、仲間の方から、「竹の子取りにおいでと」・・・

・

・

今年は、去年の秋に雨が少なかったので、不作

だと・・・・・

だと・・・・・・

・

ほんと、少ない・・・・・

・

でも、手入れのされてない山の中の竹の子は、良い感じで、育ってる・・・???

・

・

・

・

何故かと聞くと、

・

・

「山の、竹林は、落ち葉が多く、雨が少ない年でも、落ち葉が、水分を含んでいるので、

・

・

竹に、十分な、水分が行き渡るらしいです」・・・・「ほんまかいなぁ~」・・・

・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・

「これ、持って帰り」・・・と・・・「デカ!」・・・・

・

普通売ってる竹の子とは、形も色も違いますが、味は、同じ・・・十分です!

・

・

それよりかは、竹の子は、鮮度が命・・・・

・

・

朝掘りの物で、出来るだけ、早く、湯がく、・・・それが、秘訣です!・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!

私が、やってる、手抜き、竹の子の湯がき方です!・

・

基本!・・通常は、ぬかで、茹でるのですが、ここのは、必要ありません!

・

・

基本!・・通常は、少し、皮をむき、皮ごと、茹でるのですが、

・

・

なんせ、鍋に、入らないぐらいの大きさ・・・・

・・

「ええい!皮をむいてやれぃ~」・・・

・・

・

・

「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・

「ぜ~んぶ、むいてやったわ~」・・・「わははははー」・・でも、大丈夫!

・

・

・

・

むいた、

皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・

皮も一緒に茹でるのだぁ~・・・・(これ、重要)・・

・

・

普段は、入れませんが、念のために、「コメの、とぎ汁なんて、面倒くさい!」・・・

コメを少々入れてやれ!・・

コメを少々入れてやれ!・・・

・

・

・

最初は強火で、沸騰したら、弱火で、30分~1時間(この時は大きかったので、1時間)

・

・

「後は、ひたすら、

1時間まつのである・・・・」・

1時間まつのである・・・・」・・

竹串をさして、通るようであれば、Okです!

・

・

・

・

ここからが、

重要ポイント・・・・!・

重要ポイント・・・・!・・

火を止めたら、そのまま、(お湯もそのまま、皮もそのまま、一切取り出さない)

・

・

1晩寝かしてさます・・・・(なんでも、寝ると元気になる)・・

後は、お好きなように、調理に使えます!

・

・

保管方法は、水に漬けた状態で、冷蔵庫に保管・・・・

・

・

注意・・・・水は、毎日変えてください!

・

・

注意2・・・・日にちが経つほど、香りが減っていくので、早く使うのがベスト!・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・

では、お次に、竹の子の刺身風の作り方です!

・

・

通常、刺身は、生で食べる物・・・・・

・

・

私も、竹の子の刺身を食べた事はありますが、

・

・

私の作り方の方が、美味しいかも・・・・(採りたての物)

・

・

スーパーなどで売っているパック詰めはダメですので・・・・・

・

簡単です!

・

・

湯がいた、竹の子の頭の先の方を使用・・・・・

・

・

縦に、薄く切るだけです!

・

・

薄ければ薄いほど、美味しいです!・

・

ワサビ醤油で、美味しさバツグン!

・

・

みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・

みんな、騙される・・・「美味しい美味しい!」と・・・・・

・

器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!

器も、どうせなら、竹で作った、自家製皿・・・・・簡単に作れますよ!・

・

エコにもなりますし、雰囲気も楽しめます!

・

・

竹の皿・・・最初は、緑で、竹の香りもしますが、徐々に、色は、変わって,いきます。

・

・

この、自家製器、もう、4年ぐらい使っています!

・

・

徐々に愛着が、わいてきます!

・

・

・

・

山椒の葉を乗せれば、まるで、

料亭の雰囲気・・・・・・

料亭の雰囲気・・・・・・・

この、山椒の葉は、落ち葉で作った自家製腐葉土で、育ててる、山椒の木です!

・

・

身近にある、竹を利用して、家族で作った、うつわは、子供の勉強にもなりますし、なんといっても、思い出と、

・

・

雰囲気が最高です!・・

雰囲気が最高です!・・

・

・

初物の竹の子は、美味しいですね!

・

・

子供達も、普通のお皿で、出すより、竹のうつわの方が、美味しそうに感じているようです!

・・

京都の竹の子(刺身風)でした!・

・

・

いげのやま ランキング順位は↓から確認出きます!(携帯からも、閲覧できます)

・

・

にほんブログ村