大阪にある造幣局の有名な桜の「通り抜け」。初めて行ってみました。

天満橋から河口方面を見た景色です。

この「通り抜け」とは、天満橋側から桜ノ宮橋の方へ、桜の並木道を進む、一方通行のことです。

案内板によると、今回で、129年目を迎え、本数は354本あります。この桜は明治の初め、藤堂藩の蔵屋敷から

移植されたもので品種も多く、他では見られない里桜も集められたようです。明治16年(1883年)当時の

造幣局長遠藤氏の「大阪市民の皆さんと一緒に花見を楽しもうではないか」という発案で、混雑緩和のため、

一方通行にして一般に開放されることになりました。いつしか「通り抜けと呼ばれるようになったそうです。

関山(かんざん)松月(しょうげつ)普賢象(ふげんぞう)黄桜 楊貴妃などの八重桜が、主で沢山ありました。

桜の樹高はわりと低いものがあり、目の高さ近くまで枝を伸ばしてくれているので、すぐ目の前で見ている感じです。

「妹背」と「御衣黄」です。

これも「妹背」の上のほうの枝です。

「祇王寺祇女桜」

「関山」

「普賢象」

とにかく前進あるのみです。訪れたのは午後1時くらいで、人は途切れることなく、立ち止まり撮りながらも

ずんずん進んでいかなくてはなりません。

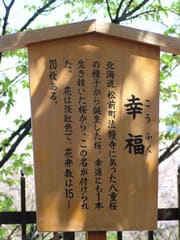

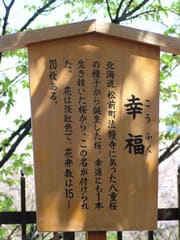

こんなに沢山の八重桜に出会えて、とても嬉しいです。しかも次の桜は、その名も素晴らしい「幸福」です。

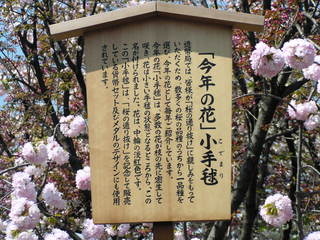

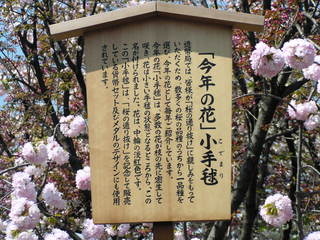

これが「今年の花」小手毬(こてまり)です。出口側にあります。

桜宮橋を渡って、対岸を歩いて戻ることにしました。一本だけ八重桜が咲いていました。

歩いていると桜の花びらが舞い散っていきます。

それにしても今日の大阪は快晴でした。

水上を走る船も沢山の観光客で賑わっていました。

道が無くなって・・・・一旦 また元の対岸へ渡りました。

そして帰りの天満橋からの風景です。

都会の真ん中にも、美しい自然がありました。

天満橋から河口方面を見た景色です。

この「通り抜け」とは、天満橋側から桜ノ宮橋の方へ、桜の並木道を進む、一方通行のことです。

案内板によると、今回で、129年目を迎え、本数は354本あります。この桜は明治の初め、藤堂藩の蔵屋敷から

移植されたもので品種も多く、他では見られない里桜も集められたようです。明治16年(1883年)当時の

造幣局長遠藤氏の「大阪市民の皆さんと一緒に花見を楽しもうではないか」という発案で、混雑緩和のため、

一方通行にして一般に開放されることになりました。いつしか「通り抜けと呼ばれるようになったそうです。

関山(かんざん)松月(しょうげつ)普賢象(ふげんぞう)黄桜 楊貴妃などの八重桜が、主で沢山ありました。

桜の樹高はわりと低いものがあり、目の高さ近くまで枝を伸ばしてくれているので、すぐ目の前で見ている感じです。

「妹背」と「御衣黄」です。

これも「妹背」の上のほうの枝です。

「祇王寺祇女桜」

「関山」

「普賢象」

とにかく前進あるのみです。訪れたのは午後1時くらいで、人は途切れることなく、立ち止まり撮りながらも

ずんずん進んでいかなくてはなりません。

こんなに沢山の八重桜に出会えて、とても嬉しいです。しかも次の桜は、その名も素晴らしい「幸福」です。

これが「今年の花」小手毬(こてまり)です。出口側にあります。

桜宮橋を渡って、対岸を歩いて戻ることにしました。一本だけ八重桜が咲いていました。

歩いていると桜の花びらが舞い散っていきます。

それにしても今日の大阪は快晴でした。

水上を走る船も沢山の観光客で賑わっていました。

道が無くなって・・・・一旦 また元の対岸へ渡りました。

そして帰りの天満橋からの風景です。

都会の真ん中にも、美しい自然がありました。