昨年も訪れたが、撮影した記録がパソコンから消失してしまったため再訪となる

昨年の記憶を頼りに池上駅から歩いてみたが、これまでの人生同様誤った道を歩んでいたようで、なかなかたどり着くことができない

スマホの道案内の通り進むと、記憶していた光景が広がってきた

池上本門寺

日蓮聖人が弘安5年(1282)10月に61歳で入滅(臨終)された霊跡

聖人は棲みなれた身延山に別れを告げ、病気療養のため常陸の湯に向かう途中、武蔵国池上の郷主・池上宗仲公の館で亡くなった

池上宗仲公が法華経の字数(69,384)に合わせて約7万坪の寺域を寄進、以来「池上本門寺」と呼ばれている

総門

昭和20年4月の戦災を免れた数少ない古建築の一棟

扁額「本門寺」は、寛永4年(1627)本阿弥光悦の筆

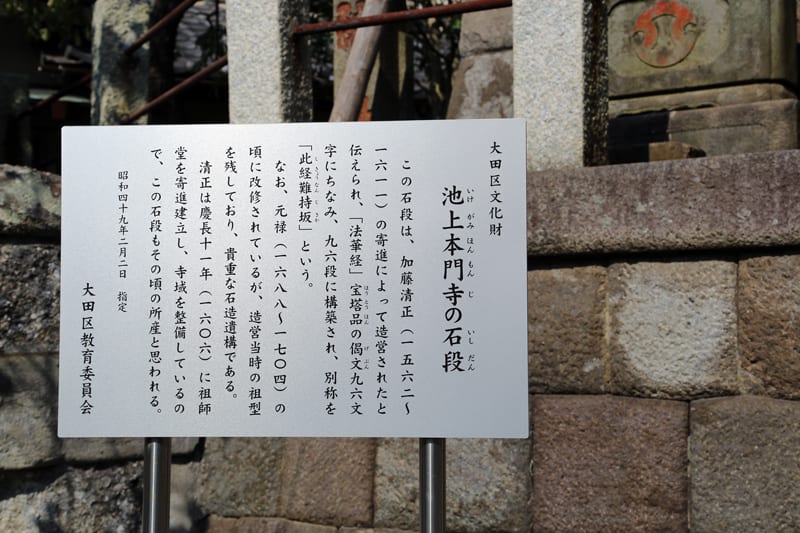

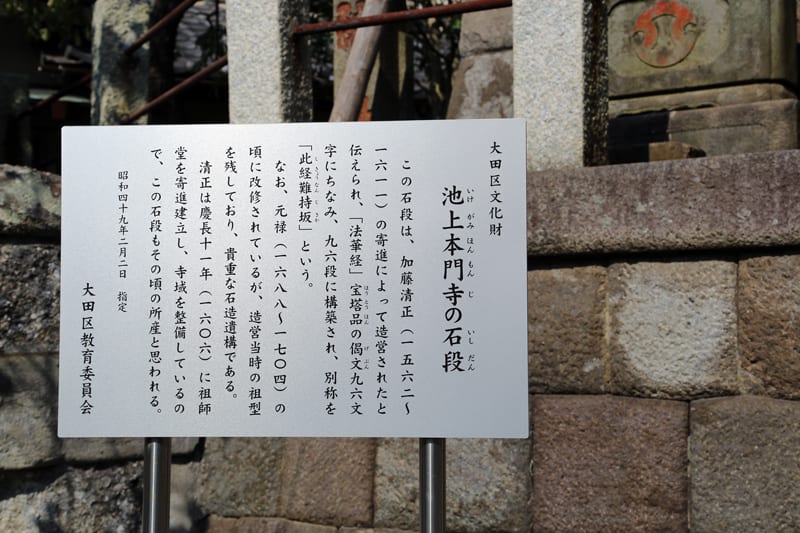

此経難持坂(シキョウナンジザカ)

加藤清正公の築造寄進。慈母の第七回忌にあたる慶長11年(1606)、追善供養のため祖師堂を建立寄進

併せて寺域も整備しているので、その折の築造と考えられている

境内各所に案内板が設置されている

上から見ると急な石段。此経難持の偈文96字にちなみ96段になっている

仁王門

毎年10月11日~13日の3日間、日蓮聖人の遺徳を偲ぶ「お会式法要」が行われる

お逮夜に当たる12日の夜は、30万人に及ぶ参詣者で賑わうという

この日は13日の昼である。既に周辺の道路は交通規制がなされ、街中から境内には出店で賑わいを見せている

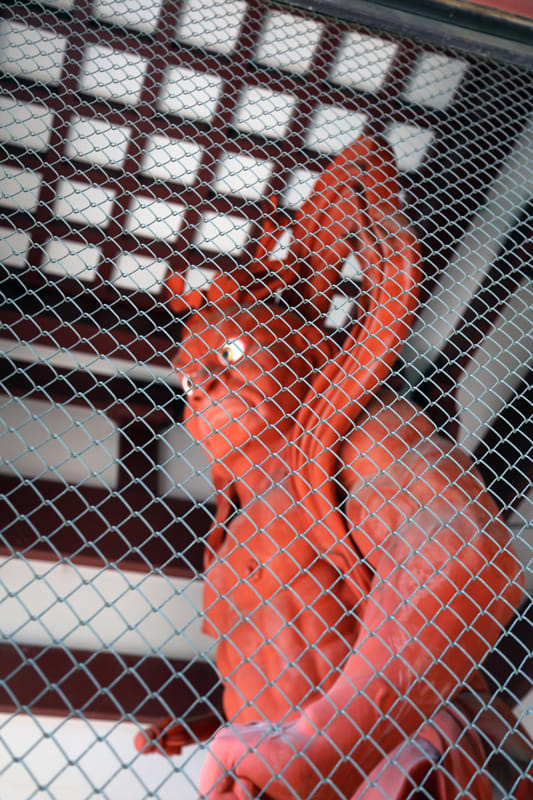

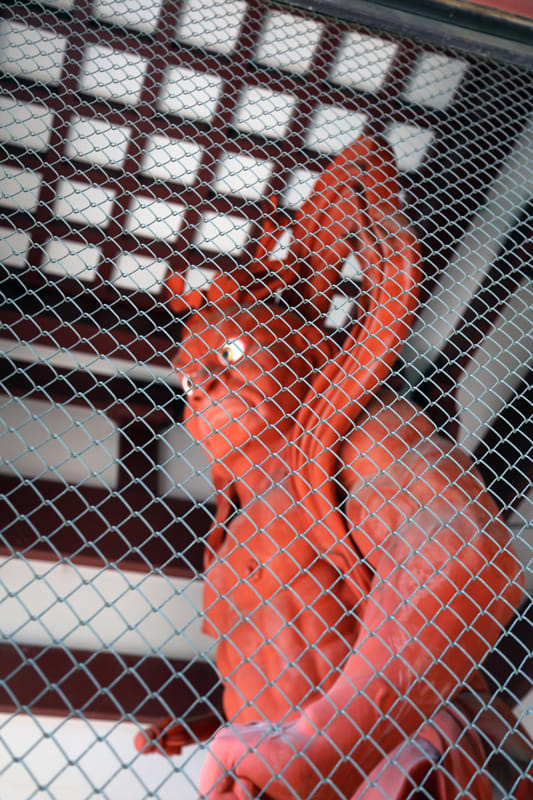

仁王像を撮るにも障害物が多くこの角度のみ

準備作業をしている人達の無言の圧力もあり像にピントが合わない

今はまばらな参拝者だが、夜にはこの周辺がどのような状態になっているのか、想像すらできない

手水舎

この寺を再訪した目的の建物が右側にちらっと写っている。楽しみは最後に

大堂から見た仁王門

大堂

江戸の人々は「池上の大堂」に対して、上野(寛永寺)は中堂、芝(増上寺)は小堂と呼んだという

その旧大堂は、昭和20年4月の空襲で焼失。昭和39年に鉄筋コンクリート造の大堂が再建された

内陣中央の大型御宮殿(建築厨子)に日蓮聖人の祖師像を奉安。左に第2世日朗聖人像を、右に第3世日輪聖人像を安置する

鐘楼堂

加藤清正公の娘の瑤林院が、正保4年(1647)に寄進。その後、正徳4年(1714)に改鋳され、当初の銘文が残っている

昭和20年4月の空襲で火をかぶり、一部に亀裂と歪みが生じた

現在は傍らに仮安置

日樹聖人の五輪塔

本門寺境内最大の五輪石塔。約4mある

火輪斜面に「日樹(花押)」の署名が刻まれている

霊宝殿

立教開宗750年慶讃事業の一環として、平成13年に完成

本門寺が格護している数々の霊宝を永代に亘って保全する

通常は毎週日曜日のみだが、この日は特別に観覧できた

正面入口の「霊寶殿」の文字は、日蓮聖人の御真跡から選んで拡大したもの

経蔵

空襲の際も、五重塔・大宝塔・総門などと炎上を免れた

江戸時代・天明4年(1784)建立。 方三間宝形造 裳階付ゆえ外見は方五間二重屋根となる

堂内の輪蔵には、天海版一切経が架蔵されていた

境内に咲く「十月桜」

木陰にひっそりと咲く花を見つけた。周囲をぼかそうと思っていたら花もぼけてしまった。

撮影 平成27年10月13日

昨年の記憶を頼りに池上駅から歩いてみたが、これまでの人生同様誤った道を歩んでいたようで、なかなかたどり着くことができない

スマホの道案内の通り進むと、記憶していた光景が広がってきた

池上本門寺

日蓮聖人が弘安5年(1282)10月に61歳で入滅(臨終)された霊跡

聖人は棲みなれた身延山に別れを告げ、病気療養のため常陸の湯に向かう途中、武蔵国池上の郷主・池上宗仲公の館で亡くなった

池上宗仲公が法華経の字数(69,384)に合わせて約7万坪の寺域を寄進、以来「池上本門寺」と呼ばれている

総門

昭和20年4月の戦災を免れた数少ない古建築の一棟

扁額「本門寺」は、寛永4年(1627)本阿弥光悦の筆

此経難持坂(シキョウナンジザカ)

加藤清正公の築造寄進。慈母の第七回忌にあたる慶長11年(1606)、追善供養のため祖師堂を建立寄進

併せて寺域も整備しているので、その折の築造と考えられている

境内各所に案内板が設置されている

上から見ると急な石段。此経難持の偈文96字にちなみ96段になっている

仁王門

毎年10月11日~13日の3日間、日蓮聖人の遺徳を偲ぶ「お会式法要」が行われる

お逮夜に当たる12日の夜は、30万人に及ぶ参詣者で賑わうという

この日は13日の昼である。既に周辺の道路は交通規制がなされ、街中から境内には出店で賑わいを見せている

仁王像を撮るにも障害物が多くこの角度のみ

準備作業をしている人達の無言の圧力もあり像にピントが合わない

今はまばらな参拝者だが、夜にはこの周辺がどのような状態になっているのか、想像すらできない

手水舎

この寺を再訪した目的の建物が右側にちらっと写っている。楽しみは最後に

大堂から見た仁王門

大堂

江戸の人々は「池上の大堂」に対して、上野(寛永寺)は中堂、芝(増上寺)は小堂と呼んだという

その旧大堂は、昭和20年4月の空襲で焼失。昭和39年に鉄筋コンクリート造の大堂が再建された

内陣中央の大型御宮殿(建築厨子)に日蓮聖人の祖師像を奉安。左に第2世日朗聖人像を、右に第3世日輪聖人像を安置する

鐘楼堂

加藤清正公の娘の瑤林院が、正保4年(1647)に寄進。その後、正徳4年(1714)に改鋳され、当初の銘文が残っている

昭和20年4月の空襲で火をかぶり、一部に亀裂と歪みが生じた

現在は傍らに仮安置

日樹聖人の五輪塔

本門寺境内最大の五輪石塔。約4mある

火輪斜面に「日樹(花押)」の署名が刻まれている

霊宝殿

立教開宗750年慶讃事業の一環として、平成13年に完成

本門寺が格護している数々の霊宝を永代に亘って保全する

通常は毎週日曜日のみだが、この日は特別に観覧できた

正面入口の「霊寶殿」の文字は、日蓮聖人の御真跡から選んで拡大したもの

経蔵

空襲の際も、五重塔・大宝塔・総門などと炎上を免れた

江戸時代・天明4年(1784)建立。 方三間宝形造 裳階付ゆえ外見は方五間二重屋根となる

堂内の輪蔵には、天海版一切経が架蔵されていた

境内に咲く「十月桜」

木陰にひっそりと咲く花を見つけた。周囲をぼかそうと思っていたら花もぼけてしまった。

撮影 平成27年10月13日

池上本願寺とよく耳にしていましたが本門寺が正しい名称なのですね。ブログを見させて頂いて近辺の知識と正しい名称を理解しています。仁王像は迫力がありますね。このような急な階段があるくらい広い境内の寺院とは知りませんでした。連日きれいな写真をありがとうございます。

訪れた日が日蓮聖人の遺徳を偲ぶ「お会式法要」と重なり、運が良かったのか悪かったのか、不思議な気持ちでいます。一昨年になりますが、比叡山を訪れた時日蓮聖人が修行した場所に苦労して歩き行ってきました。この地で亡くなられたことは、調べている時に知ったのですが、歴史の深さと面白さを感じています。

OTETSUDAI @さんのご自宅と比較的近くのようなので、この後の写真なども参考にしていただき足を運んでいただければと思います。今日もありがとうございました。