訪問日 令和5年10月13日

文殊院 清龍寺

清龍寺はもとは伊佐須美神社境内だった

寛文年間(1661~73)に、社地から分離し、伊佐須美神社奥の院別当を司っていた

寺号標

寺号標には「文殊院」

文殊院清龍寺の文殊菩薩は「筆の文殊」として信仰を集めている

「紙の文殊」(天の橋立て)、「硯墨の文殊」(大和桜井)と並び日本三文殊に数えられている

仁王門

仁王像

東北地方にはユニークな仁王像が多いと感じている

縄と藁を用いている像は珍しい

過去に撮ったなかでも記憶に残っている像の一つだ

文殊堂

清龍寺は暦応2年(1339年年、円済法師がこの地に立ち、独鈷等(仏具の一種)を投げたところ光を放ったので、土を盛り、堂を建てたことから始まる

天海大僧正はこのお堂に祈願して授かったといわれている

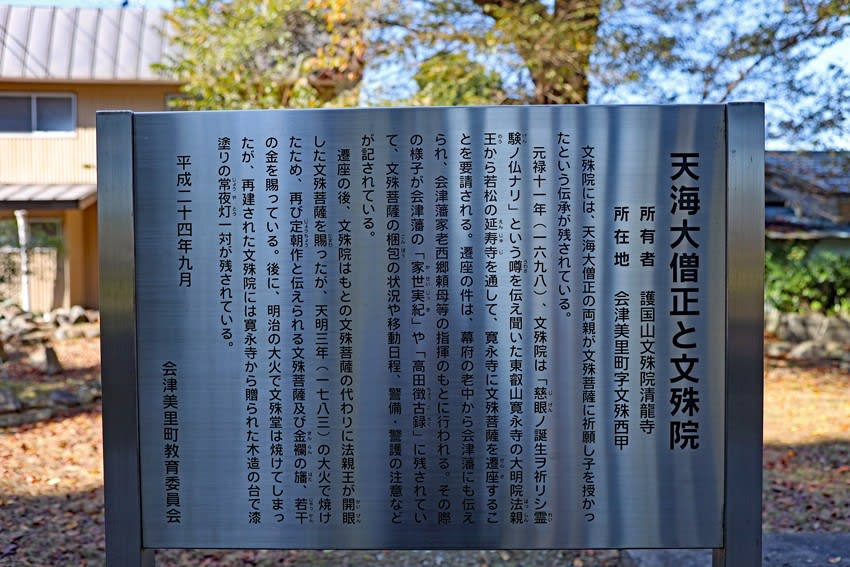

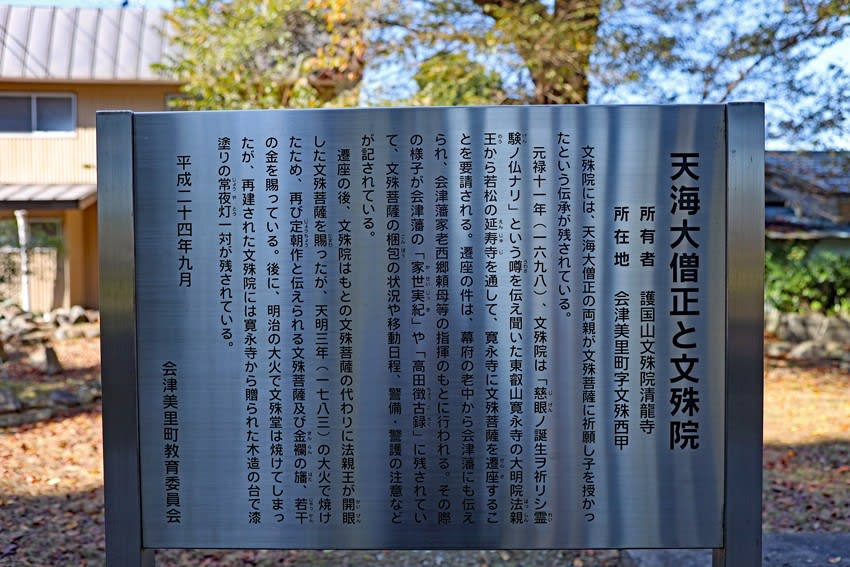

「天海大僧正とは」

戦国時代の末期から江戸初期にかけて活躍した天台宗の名僧

現在の会津美里町高田の出身で、幼い頃に天台宗の龍興寺で得度し、各地で学びを深めた

会津を治めた葦名氏に始まり、武田信玄、徳川家康・秀忠・家光に仕えた

特に徳川三代には政治的、宗教的な支えになった人物

焼失した比叡山の復興再建や日光東照宮の造営などに尽力した

三大文殊の一つに数えられている

①奈良県桜井市②京都府宮津市は鉄板であるが、残りの一枠には諸説ある

ここを訪れる2・3日前にも三大文殊の寺を巡り秘仏を拝観してきた

扁額には「獅子吼」

私の出身大学の寮歌の一節にこの言葉が出てくる

仏教用語で、百獣の王である獅子が吠えるがごとく法を説く様子を表す言葉である

隙間にレンズ入れ堂内の様子を撮る

本尊:文殊菩薩

毎年2月25日、1年に1度だけ御開帳にあわせ「文殊大祭」が開催される

天海大僧正の死後、清龍寺の文殊菩薩は大僧正誕生に関わる霊験あらたかな文殊菩薩像として江戸上野寛永寺に移された

寛永寺からは、公辨法親王が開眼された文殊菩薩を、幕府から三つ葉御紋葵の御紋を拝領した

天明の頃、文殊堂は火災により灰塵に帰し、その文殊菩薩も焼失

その後再び寛永寺より文殊菩薩像が贈られ、現在に至っている

文殊堂の彫刻

清龍寺の文殊菩薩は「筆の文殊」として信仰を集め、書道上達の霊験があらたかで、堂内には、4本の大筆が奉納されている

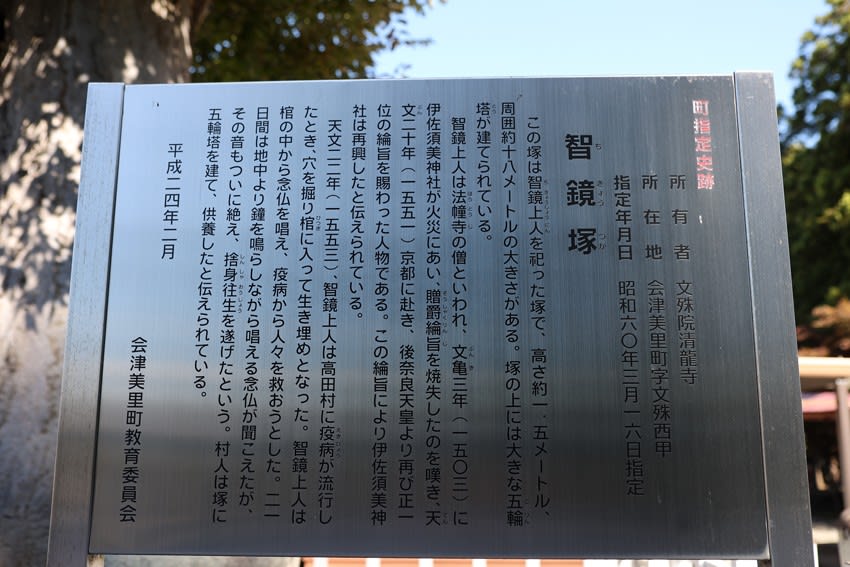

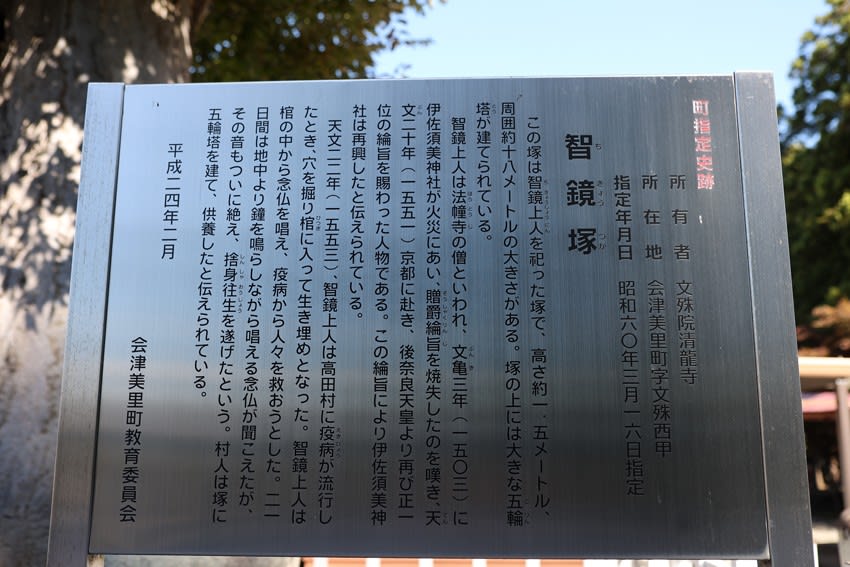

智鏡塚(会津美里町指定文化財)

布教に尽力した智鏡上人を祀った塚

天文22年(1553年)智鏡上人は高田村に疫病が流行したとき、穴を掘り棺に入って生き埋めとなった

棺の中から鐘を鳴らしながら念仏を唱え疫病から人々を救おうとした

その音もついに絶え、捨身往生を遂げた

村人は塚に「五輪塔」を建て、供養したと伝えられている

この五輪塔が人の顔に見えるのは私だけか

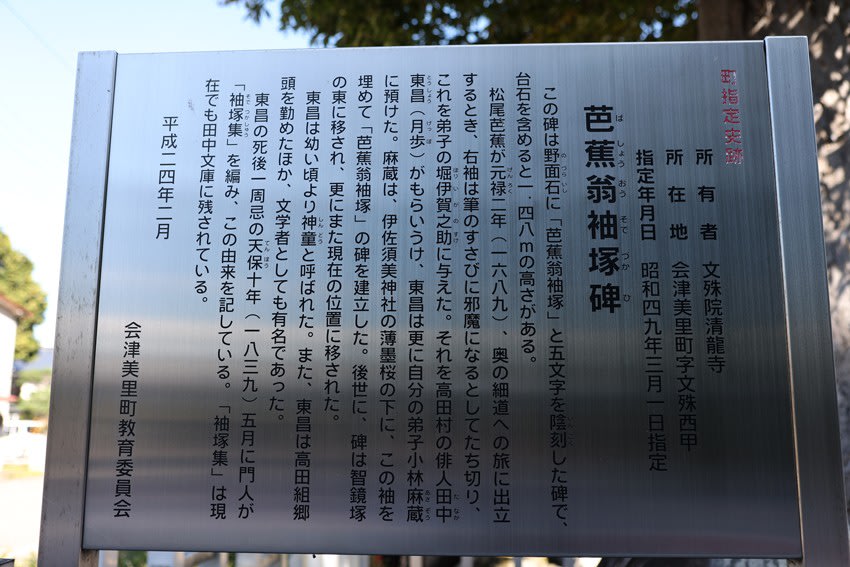

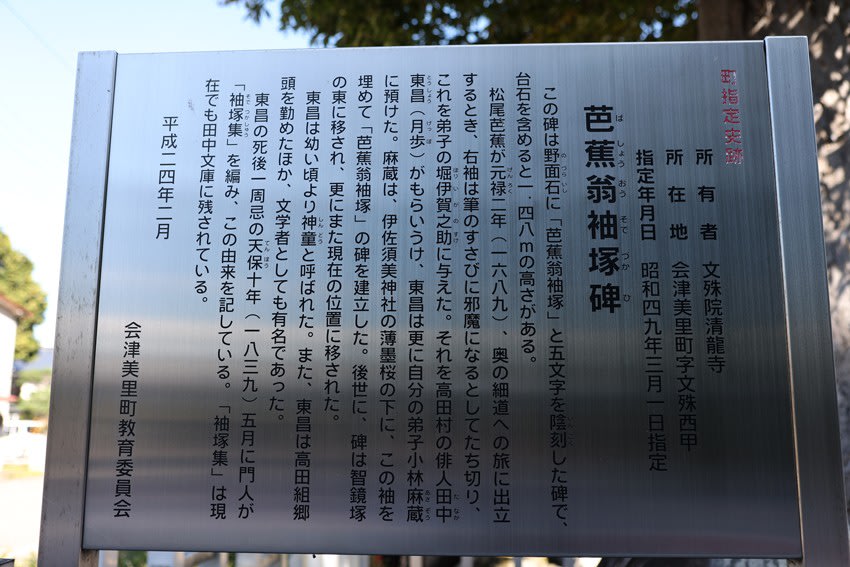

芭蕉翁袖塚碑(会津美里町指定文化財)

野面石に「芭蕉翁袖塚」と刻まれている

松尾芭蕉が元禄2年(1689年)奥の細道への旅に出立するとき、右袖は筆のすさびに邪魔になるとたち切り、弟子の堀伊賀之助に与えた

それをもらい受けた高田村の弟子は伊佐須美神社の薄墨桜の下に埋め碑を建立した

その後、現在地に移された

撮影 令和5年10月13日

文殊院 清龍寺

清龍寺はもとは伊佐須美神社境内だった

寛文年間(1661~73)に、社地から分離し、伊佐須美神社奥の院別当を司っていた

寺号標

寺号標には「文殊院」

文殊院清龍寺の文殊菩薩は「筆の文殊」として信仰を集めている

「紙の文殊」(天の橋立て)、「硯墨の文殊」(大和桜井)と並び日本三文殊に数えられている

仁王門

仁王像

東北地方にはユニークな仁王像が多いと感じている

縄と藁を用いている像は珍しい

過去に撮ったなかでも記憶に残っている像の一つだ

文殊堂

清龍寺は暦応2年(1339年年、円済法師がこの地に立ち、独鈷等(仏具の一種)を投げたところ光を放ったので、土を盛り、堂を建てたことから始まる

天海大僧正はこのお堂に祈願して授かったといわれている

「天海大僧正とは」

戦国時代の末期から江戸初期にかけて活躍した天台宗の名僧

現在の会津美里町高田の出身で、幼い頃に天台宗の龍興寺で得度し、各地で学びを深めた

会津を治めた葦名氏に始まり、武田信玄、徳川家康・秀忠・家光に仕えた

特に徳川三代には政治的、宗教的な支えになった人物

焼失した比叡山の復興再建や日光東照宮の造営などに尽力した

三大文殊の一つに数えられている

①奈良県桜井市②京都府宮津市は鉄板であるが、残りの一枠には諸説ある

ここを訪れる2・3日前にも三大文殊の寺を巡り秘仏を拝観してきた

扁額には「獅子吼」

私の出身大学の寮歌の一節にこの言葉が出てくる

仏教用語で、百獣の王である獅子が吠えるがごとく法を説く様子を表す言葉である

隙間にレンズ入れ堂内の様子を撮る

本尊:文殊菩薩

毎年2月25日、1年に1度だけ御開帳にあわせ「文殊大祭」が開催される

天海大僧正の死後、清龍寺の文殊菩薩は大僧正誕生に関わる霊験あらたかな文殊菩薩像として江戸上野寛永寺に移された

寛永寺からは、公辨法親王が開眼された文殊菩薩を、幕府から三つ葉御紋葵の御紋を拝領した

天明の頃、文殊堂は火災により灰塵に帰し、その文殊菩薩も焼失

その後再び寛永寺より文殊菩薩像が贈られ、現在に至っている

文殊堂の彫刻

清龍寺の文殊菩薩は「筆の文殊」として信仰を集め、書道上達の霊験があらたかで、堂内には、4本の大筆が奉納されている

智鏡塚(会津美里町指定文化財)

布教に尽力した智鏡上人を祀った塚

天文22年(1553年)智鏡上人は高田村に疫病が流行したとき、穴を掘り棺に入って生き埋めとなった

棺の中から鐘を鳴らしながら念仏を唱え疫病から人々を救おうとした

その音もついに絶え、捨身往生を遂げた

村人は塚に「五輪塔」を建て、供養したと伝えられている

この五輪塔が人の顔に見えるのは私だけか

芭蕉翁袖塚碑(会津美里町指定文化財)

野面石に「芭蕉翁袖塚」と刻まれている

松尾芭蕉が元禄2年(1689年)奥の細道への旅に出立するとき、右袖は筆のすさびに邪魔になるとたち切り、弟子の堀伊賀之助に与えた

それをもらい受けた高田村の弟子は伊佐須美神社の薄墨桜の下に埋め碑を建立した

その後、現在地に移された

撮影 令和5年10月13日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます