以前京都のタクシーの運転手と話しをしていた時にお勧めのお寺はないですかと尋ねると「化野の念仏寺」がいいですねと応えてくれた。

比較的遠くに位置していることもあってあまり観光化していない落ち着いた場所だが、石仏しかないので嫌がる人もいるようだとも。

石仏しかないということは石仏があるということだ。その時は時間的に余裕がなく訪ねることができなかったが、今日その時がやってきた。

二尊院からは歩いて1Km弱とのことだが工事中で駐車場が閉鎖されていると今朝庭師に聞いていたので迷わず歩くことにした。

途中、人形館やら名前の聞いたことのある寺などがあり寄りたいとの葛藤もあったが閉門時間のこともあり歩を速めた。

しばらく歩くと「あだし野」「あだし野念仏寺」と判別できる石柱が密かに立っていた。

これまで訪れてきた寺院とはすこし趣が違う。

化野念仏寺の歴史

京都市右京区の嵯峨野にある浄土宗の寺。山号は華西山。

化野は東山の鳥辺野、洛北の蓮台野と並ぶ平安時代以来の墓地であり、風葬の地として知られる。

碑文(パ僧正のお言葉)

仏舎利塔

インドのサンチー僧院と同じ形の舎利塔。古代印度の造塔建築の基礎的様式。

日本の古寺には馴染まない建築物であり足早に通り過ぎた。

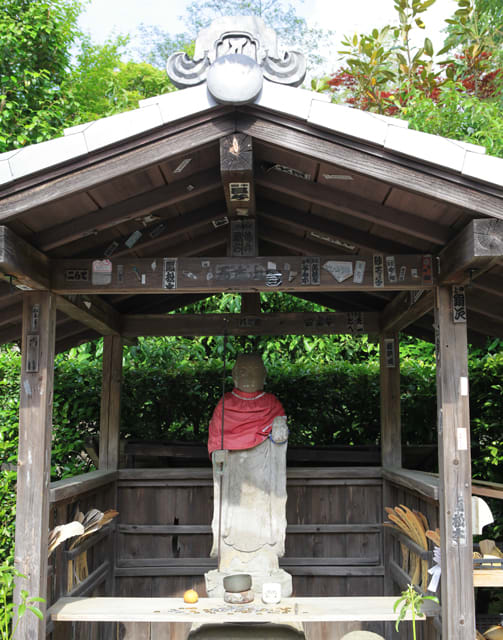

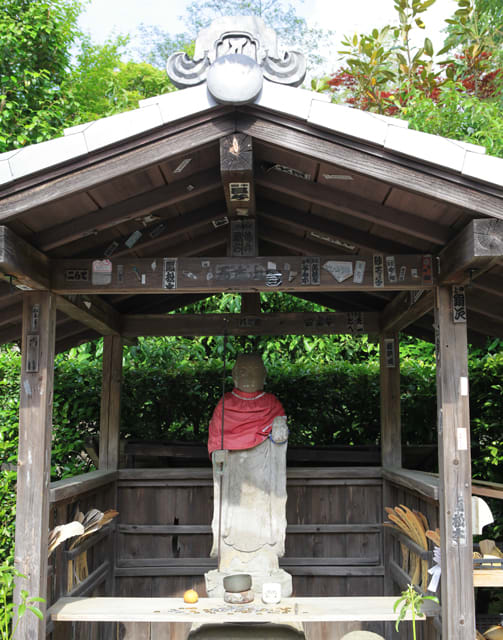

お迎地蔵

伝承によれば弘仁年間(810~824)に、空海上人がこの地に葬られた人々を追善するため、小倉山寄りを金剛界、曼荼羅山寄りを胎蔵界と見立てて千体の石仏を埋め、中間を流れる曼荼羅側川の河原に五智如来の石仏を立て一宇を建立して五智山如来寺と称したのが始まりといわれている。

当初は真言宗であったが、鎌倉時代初期に法然上人の念仏道場となり浄土宗に改められ、念仏寺と呼ばれるようになった。

西院の河原

一見雑然と乱立しているように見える石仏群。

本堂

本尊は阿弥陀如来像(寺伝に湛慶作というが実際の作者は不明)、本堂は江戸時代の正徳2年(1712年)に寂道により再建されたもの。

境内の約8000体という夥しい数の石仏・石塔は、明治36年(1903)頃に、化野に散在していた多くの無縁仏を掘り出して集めたものである。

境内には水子地蔵もあり、地蔵菩薩の縁日には水子供養が行われている。

下の写真は本堂横にある寺務所。

阿弥陀如来像(寺伝に湛慶作)

本堂横から案内札の通り進むと墓地内の六面六体地蔵に着くが、その間の数百m(竹の小径)はこの寺では有名で美しい竹林がある。

カメラを構えた記憶はあるが残念なことに1枚も写していなかった。閉門時間のこともあり必死に竹林の緩やかな坂を歩いていたのかも知れない。

六面六体地蔵

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人道・天道の六つの世界を六道という。

この六面六体地蔵はそれぞれにお地蔵様がいて人々を救う姿を現している。水をかけてお参りするのは、水によって罪障を洗い流すという意味がこめられている。

天道から人道へ時計回りにお参りする。

みず子地蔵尊

再び本堂前の石仏群に戻る。

先の写真では乱立している感じではあったが角度を変えてみると、縦横がきちんと揃っていて日本人の死者を敬う気持ちが仕事に現れている感じがする。

多くの参拝客も石仏の近くまで足を踏み入れ合掌している姿が印象的であった。

「あだしの」は「化野」と記す。

「あだし」とははかない、むなしいとの意で、また「化」の字は「生」が化して「死」となり、この世に再び生まれ化る事や、極楽浄土に往来する願いなどを意図している。

この地は古来より葬送の地で、初めは風葬であったが、後世土葬となり人々が石仏を奉り、永遠の別離を悲しんだ所である。

梵鐘

これより中に入っての撮影は禁止されている。

周辺を歩きながら撮影。

境内に奉る多くの石仏・石塔は往古あだしの一帯に葬られた人々のお墓である。

何百年という歳月を経て無縁仏と化し、あだしのの山野に散乱埋没していた。

明治中期に地元の人々の協力を得て集め、釈尊宝塔説法を聴く人々になぞらえ配列安祀してある。

賽の河原に模して「西院の河原」と名付けられた。

この最後の写真を撮影していたとき眼前の石塔が何故か空海や法然などこれまでこの寺に係わってきた人物達と重なり、安堵の気持ちで石仏群を見ているのではないかとの思いが頭によぎり撮った1枚である。

撮影 平成25年5月25日

比較的遠くに位置していることもあってあまり観光化していない落ち着いた場所だが、石仏しかないので嫌がる人もいるようだとも。

石仏しかないということは石仏があるということだ。その時は時間的に余裕がなく訪ねることができなかったが、今日その時がやってきた。

二尊院からは歩いて1Km弱とのことだが工事中で駐車場が閉鎖されていると今朝庭師に聞いていたので迷わず歩くことにした。

途中、人形館やら名前の聞いたことのある寺などがあり寄りたいとの葛藤もあったが閉門時間のこともあり歩を速めた。

しばらく歩くと「あだし野」「あだし野念仏寺」と判別できる石柱が密かに立っていた。

これまで訪れてきた寺院とはすこし趣が違う。

化野念仏寺の歴史

京都市右京区の嵯峨野にある浄土宗の寺。山号は華西山。

化野は東山の鳥辺野、洛北の蓮台野と並ぶ平安時代以来の墓地であり、風葬の地として知られる。

碑文(パ僧正のお言葉)

仏舎利塔

インドのサンチー僧院と同じ形の舎利塔。古代印度の造塔建築の基礎的様式。

日本の古寺には馴染まない建築物であり足早に通り過ぎた。

お迎地蔵

伝承によれば弘仁年間(810~824)に、空海上人がこの地に葬られた人々を追善するため、小倉山寄りを金剛界、曼荼羅山寄りを胎蔵界と見立てて千体の石仏を埋め、中間を流れる曼荼羅側川の河原に五智如来の石仏を立て一宇を建立して五智山如来寺と称したのが始まりといわれている。

当初は真言宗であったが、鎌倉時代初期に法然上人の念仏道場となり浄土宗に改められ、念仏寺と呼ばれるようになった。

西院の河原

一見雑然と乱立しているように見える石仏群。

本堂

本尊は阿弥陀如来像(寺伝に湛慶作というが実際の作者は不明)、本堂は江戸時代の正徳2年(1712年)に寂道により再建されたもの。

境内の約8000体という夥しい数の石仏・石塔は、明治36年(1903)頃に、化野に散在していた多くの無縁仏を掘り出して集めたものである。

境内には水子地蔵もあり、地蔵菩薩の縁日には水子供養が行われている。

下の写真は本堂横にある寺務所。

阿弥陀如来像(寺伝に湛慶作)

本堂横から案内札の通り進むと墓地内の六面六体地蔵に着くが、その間の数百m(竹の小径)はこの寺では有名で美しい竹林がある。

カメラを構えた記憶はあるが残念なことに1枚も写していなかった。閉門時間のこともあり必死に竹林の緩やかな坂を歩いていたのかも知れない。

六面六体地蔵

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人道・天道の六つの世界を六道という。

この六面六体地蔵はそれぞれにお地蔵様がいて人々を救う姿を現している。水をかけてお参りするのは、水によって罪障を洗い流すという意味がこめられている。

天道から人道へ時計回りにお参りする。

みず子地蔵尊

再び本堂前の石仏群に戻る。

先の写真では乱立している感じではあったが角度を変えてみると、縦横がきちんと揃っていて日本人の死者を敬う気持ちが仕事に現れている感じがする。

多くの参拝客も石仏の近くまで足を踏み入れ合掌している姿が印象的であった。

「あだしの」は「化野」と記す。

「あだし」とははかない、むなしいとの意で、また「化」の字は「生」が化して「死」となり、この世に再び生まれ化る事や、極楽浄土に往来する願いなどを意図している。

この地は古来より葬送の地で、初めは風葬であったが、後世土葬となり人々が石仏を奉り、永遠の別離を悲しんだ所である。

梵鐘

これより中に入っての撮影は禁止されている。

周辺を歩きながら撮影。

境内に奉る多くの石仏・石塔は往古あだしの一帯に葬られた人々のお墓である。

何百年という歳月を経て無縁仏と化し、あだしのの山野に散乱埋没していた。

明治中期に地元の人々の協力を得て集め、釈尊宝塔説法を聴く人々になぞらえ配列安祀してある。

賽の河原に模して「西院の河原」と名付けられた。

この最後の写真を撮影していたとき眼前の石塔が何故か空海や法然などこれまでこの寺に係わってきた人物達と重なり、安堵の気持ちで石仏群を見ているのではないかとの思いが頭によぎり撮った1枚である。

撮影 平成25年5月25日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます