きのう、弘前まで日帰りドライブ

してきました。

してきました。

今回の帰省は残り5日間で、今週半ばは天気が悪いらしいし 、以前から行ってみたかった弘前れんが倉庫美術館も開館日(休館日は火曜日)だというので、朝食を済ませて出発

、以前から行ってみたかった弘前れんが倉庫美術館も開館日(休館日は火曜日)だというので、朝食を済ませて出発

秋田中央ICから秋田道に乗って北上しました。

弘前へは東北道の大鰐弘前ICで降りることになるのですが、そこまでの間に「ミッシング・リンク」があります。二ツ井白神IC~蟹沢ICが未開通で、R7を10kmほど走らなくてはなりません。また、戻りは、二ツ井白神IC~能代東ICの上り線が工事通行止めなので、さらに12km余計にR7を走る必要があります。

でも、往復とも、この区間は信号機 が少なく、かつ結構なスピードでクルマが流れているので、この区間前後の秋田道(ほとんど片側1車線の対面通行)を走るのと大きな違いは無い印象でした。

が少なく、かつ結構なスピードでクルマが流れているので、この区間前後の秋田道(ほとんど片側1車線の対面通行)を走るのと大きな違いは無い印象でした。

別邸 を出発して2時間20分

を出発して2時間20分 ほどでクルマは弘前市街に入り、まちなかの駐車場にクルマを駐めました。弘前れんが倉庫美術館には専用駐車場(おもいやり駐車場)が2台分しか無いことを調査済み

ほどでクルマは弘前市街に入り、まちなかの駐車場にクルマを駐めました。弘前れんが倉庫美術館には専用駐車場(おもいやり駐車場)が2台分しか無いことを調査済み で、また、弘前公園にも行ってみたかったので、その中間点に近い土手町の駐車場を選択しました。

で、また、弘前公園にも行ってみたかったので、その中間点に近い土手町の駐車場を選択しました。

まずは弘前公園に行こう と、スマホで方角を確認して歩き始めました。

と、スマホで方角を確認して歩き始めました。

どこか途中で昼食をとろうと思ったものの、なかなか店がみつかりません

ご多分に漏れず、弘前市街でも「テナント募集」が目立ちます

と、あの建物はなんだ?

説明板によると、この建物は弘前市立百石町展示館で、

1883(明治16)年、豪商・宮本甚兵衛が新築した「角三」呉服店の店舗で、防火を第一に考えた土蔵造りで、屋根は雪国に珍しい瓦葺、本屋の外壁隅は石積風、住居部分は和風真壁とした。「角み」「角は」「久一」という弘前三大洋風呉服店の先駆となる擬洋風の建物である。

1917(大正6)年、津軽銀行に譲渡され、銀行店舗に改装、カウンター台を設け、床を板張りとして、一部開放されていた一階店頭を壁で閉鎖、新たに玄関ポーチを造った。

1943(昭和18)年から青森銀行と合併、1998(平成10)年まで青森銀行津軽支店として使用された。

だそうです。

百石町展示館は無料公開されているようですが、後回しにして先に進みます。

実はこのとき、弘前公園の追手門を目指していたのですが、遠回りしておりました でも、ケガの功名というか、びっくりドンキーを見つけ、あそこで昼食を

でも、ケガの功名というか、びっくりドンキーを見つけ、あそこで昼食を と思ったら、またもや目を惹く建物が目に入りました

と思ったら、またもや目を惹く建物が目に入りました

日本基督教団弘前教会です。

1875(明治8)年に設立された東北最初のプロテスタント系の教会だそうで、その建物は、公式HPによると、

1875(明治8)年に設立された東北最初のプロテスタント系の教会だそうで、その建物は、公式HPによると、

設計/桜庭駒五郎 (教会員)

施工/斎藤伊三郎

完成/1906年(明治39) 12月

材料/ヒバ(青森県産)

大きさ/幅16m・奥行き22m

高さ15m・塔の高さ20m

この礼拝堂はパリのノートルダム聖堂を参考にして設計されたと言われています。創建時には会堂中にヒバの癒しの香りが満ちていたと思われます。双塔式ゴシック風木造建築は、明治期の木造洋風建築としては全国的に珍しいものです。内部は和洋折衷が特徴で、1階後部はふすまで仕切られ、2階は30畳の和室となっています。今も毎週日曜の礼拝で使用されており、信徒が祈りを捧げる場となっています。なお、歳月による傷みにより、近年、側壁は外部より鉄骨で補強されました。外壁は2015年に塗装されました。

そっかぁ、パリのノートルダム聖堂がモデルですかぁ

本家に比べるとはるかに小さいけれど、いかにも木造らしい建物で、なかなかです

びっくりドンキーで昼食 を済ませたあと、追手門に向かっていると、またもや

を済ませたあと、追手門に向かっていると、またもや

こうなったら、旅行記前編として「建物編」にしてしまいしょ

この建物は、青森銀行記念館 (旧第五十九銀行本店本館) [重要文化財]で、青森銀行が立てた説明板を転記します。

この建物は、当行の母体となった旧第五十九銀行本店として明治37年(1904年)に建築されたものである。

昭和18年(1943年)10月 第五十九銀行ほか数行合併して青森銀行が創立された後は弘前支店に転用してきたが、昭和40年(1965年) 5月に支店新築にあたり、この地に移転し、第五十九銀行時代の貴重なる記念物として又当地方における明治期の文化財として永く保存することにしたものである。

設計施工は、当時名匠といわれた当市の棟梁堀江佐吉氏の手によるもので構造は木造(欅材を多く用う)ルネッサンス様式の洋風建築としてこの地方に極めて貴重なものとされる。

前述の「百石町展示館」は「青森銀行津軽支店」、こちらは「青森銀行弘前支店」だったというわけですな

そういえば、わがふるさとには「秋田銀行秋田支店」という奇妙な店名の銀行がありましたっけ…

この旧第五十九銀行本店本館のすぐ近くの建物にも私のセンサーが反応 しました。

しました。

ちょっと薄汚れて、しもた屋風ではありますが、これまた風情のある建物です

帰宅してから調べると、国の登録有形文化財に指定されている「旧弘前無尽社屋 (三上ビル)」という由緒正しき建物でした

弘前市のHPによると、「昭和2年建築 鉄筋コンクリート造三階一部四階建、建築面積109平方メートル」だそうで、

弘前無尽株式会社(後に弘前相互銀行:現みちのく銀行)が自社専用ビルとして建設したもの。弘前市内初期の鉄筋コンクリート造建造物で、設計は青森工業学校長の大竹巽。角地の隅を切り垂直性を強調した壁面を立ち上げ、3階窓上部にあしらった歯飾状装飾を背面にまで連続させるなどアールデコ調の意匠に特色がある。

だそうです。

あと、追手門をくぐる直前、弘前公園の南側に、そこはかとなく興味を惹く建物がチラリと見えたのですが、こちらは近くまで行かずじまいでした

その建物はこれまた国の登録有形文化財「旧第八師団長官舎」。

こちらのサイトによれば、

旧第八師団長官舎は、大正6年(1917年)に旧第八師団長官舎として建てられた。終戦とともに米軍の進駐部隊の司令官宿舎として使用されたのち、昭和26年(1951年)に市に払い下げられ、市長公舎として利用された。弘前市庁舎本館の建設に際して、三分の二が解体されて、一部を敷地内南西部へ曳屋したものを、平成24年の保存修理工事にあわせて現在地に曳屋したものである。

旧第八師団長官舎は木造平屋建で、面積156.56平方メートル。堀江佐吉の六男・金蔵の施工で建設された。ヨーロッパで発達したハーフティンバー風(短い材木を効率良く組み合わせて作られた工法)の洋風建築で、玄関に切妻破風を造り外壁はモルタル塗りで屋根窓が付いている。内部は応接室、会議室、控室の洋室と、縁側付き二間続きの和室からなる。額縁で囲われた欄間付きの上げ下げ窓など、大正時代の雰囲気をよく残す。応接室の白漆喰塗り、腰壁は竪羽目板、上部を白漆喰仕上げにするなど、大正時代の洋風高級住宅を偲ばせる。蛇腹や照明のレリーフなど、細部の意匠もモダンである。

だそうで、現在はなんとなんと、スタバの弘前公園前店として活用されているんだとか (上の写真はスタバのサイトから借用

(上の写真はスタバのサイトから借用 )

)

行ってみればよかったぁ~

最後の建物は、弘前公園内にある弘前市民会館です。

私が弘前に来たのは、ウン十年前、中2の部活で来て以来2度目 でして、そのときの思い出の場所がこの弘前市民会館大ホールです。

でして、そのときの思い出の場所がこの弘前市民会館大ホールです。

当時は建物の外観にはまったく興味がなく、ただステージが狭く、「恐ろしく響かない(デッド)なホール 」だという印象でした。

」だという印象でした。

要するに良い印象が残っていないのですが 、この建物が当時のまま (1964年5月竣工)で、巨匠・前川國男の設計だとは、別邸

、この建物が当時のまま (1964年5月竣工)で、巨匠・前川國男の設計だとは、別邸 に帰ってくるまで知りませんでした

に帰ってくるまで知りませんでした

前川さんの手による建物は弘前市内に数多くて、この弘前市民会館の隣にある弘前市立博物館とか、弘前市庁舎とか、旧弘前市立病院とか、弘前市斎場まで…。

新潟生まれ東京育ちの前川さんと弘前とはどういうつながりがあるのかと思ったら、母上が弘前藩士の家系で、フランスから帰国して最初に設計したのが弘前市内の木村産業研究所だったというのが発端で、次第に弘前市との関係が深まっていったということらしい。

それにしても、弘前の街歩きをするまで、こんなに建物ウオッチング のしがいのある街だとは思いもよりませんでした。

のしがいのある街だとは思いもよりませんでした。

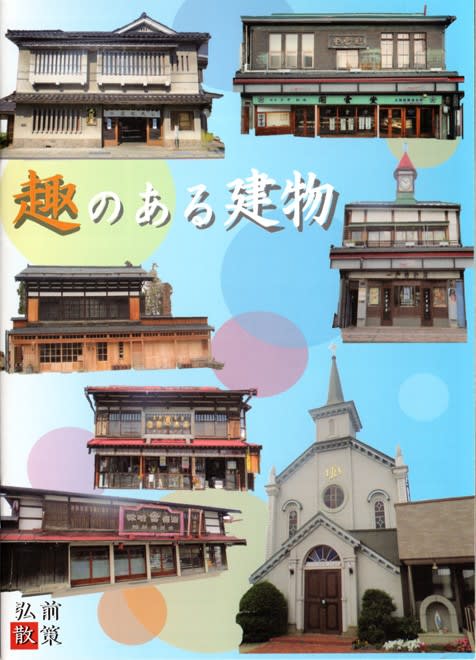

弘前公園内の弘前城情報館で入手したリーフレット「趣のある建物」 を見ると、私が実際に目にした建物はほんの序の口にすぎません

を見ると、私が実際に目にした建物はほんの序の口にすぎません

また機会をみつけて、のんびりと弘前の建物ウオッチングを楽しみたいものです。

つづき:2022/11/18 ウン十年ぶりの弘前 [弘前城編 #1]

つづき:2022/11/18 ウン十年ぶりの弘前 [弘前城編 #1]