関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 湯端温泉 「湯端温泉」

湯端温泉 「湯端温泉」

湯端温泉 「湯端温泉」住 所 :群馬県高崎市吉井町多比良3309-1 (旧 多野郡吉井町)

電 話 :027-387-5201

時 間 :10:00~(終了時間は要確認) / 火休

料 金 :600円/人(貸切利用可)

■ オフィシャルブログ

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (吉井町商工会)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

西上州、旧吉井町にある自家源泉の湯宿。

2002年秋にいちど入浴したことがありますが、お湯が期待ほどではなかったのでレポを控えていました。

2012年7月(2月?)、建て替えを含む全面リニューアルを実施して再オープン。

お湯のイメージもぜんぜん変わっていたので、最新状況をUPします。

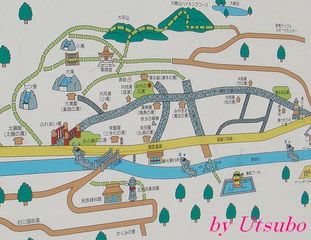

場所はわかりにくいので、↓の地図を参照ください。

最寄りは上信越道「吉井」IC。道さえまちがえなければ、道沿いに看板がでているので迷うことはなさそうです。

【写真 上(左)】 手書きボード

【写真 下(右)】 袖看板

道に向けて、ボード書きの日帰り入浴&食事メニューの案内がでています。

道路脇の渋い袖看板はそのまま健在でした。

和シックな構えの外観で、かつての民家風の建物からイメージを一新しています。

入口からみて左手の母屋が建て替えられ、手前に外浴室ができています。

右手の客室棟は以前きたときと同じつくり。

素泊まりと日帰り入浴がメインのようで、飲食処としても機能させたいようですが、まだこれからの感じか?

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 食事処からデッキ

【写真 上(左)】 デッキからのながめ-1

【写真 下(右)】 デッキからのながめ-2

和シックな母屋のつくりはなかなかです。手前が食事処&Cafeで、外にデッキ(飲食可)。

とくにのどかな田んぼや畑をみおろす舞台づくりのデッキは出色のでき。

すぐ下にホタルの繁殖地があるので、ホタルの季節などさぞや風流では?

【写真 上(左)】 収穫ちかい稲穂

【写真 下(右)】 ホタルの繁殖地

浴場は、母屋内の内風呂と外風呂の2つ。

どちらも同料金で貸し切りできるようですが、「温泉好きは外風呂を狙うべし」という事前情報をゲットしていたので、迷わず外風呂をチョイス。

(外風呂は原則週末や祝日のみらしいので要注意。平日でも事前連絡すれば入れることもあるそうなので、要事前連絡です。)

【写真 上(左)】 外の湯屋

【写真 下(右)】 脱衣所

外風呂は脱衣所・浴室ともこぢんまりとしたつくりながら、こまかいところまで意匠的なひねりがきいていてなかなかのでき。

母屋といい外風呂といい、若いご主人のセンスがいいのでは?

ただ、脱衣所がややこもり気味なので、もうひと工夫いるかも・・・。

【写真 上(左)】 気合い入った演出

【写真 下(右)】 オリジナル石鹸

木づくりの湯屋は木の天井を高く組みあげ、こもりはほとんどありません。

やや暗めながら落ちついた雰囲気のあるいい湯屋です。

窓のすぐ外が道路で車が通ると音がしますが、通行量がすくないのでほとんど気になりません。

【写真 上(左)】 浴室

【写真 下(右)】 木組み天井

多色のみかげ石と伊豆石底の手の込んだ浴槽は2人ほどの大きさ。

やはり貸し切りじゃないときびしいか・・・。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 洗い場

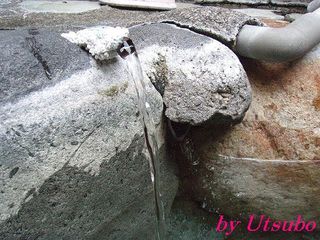

壁から突き出た竹樋から冷たい源泉を少量落とし、これを三波石の湯口で受けてから浴槽へ投入。

ご主人から「ぬるいときは加温タイマーの設定温度を上げる」旨の案内がありましたが、低いままに抑えたので、加温系の作動はなし。

槽内排湯、オーバーフローともになかったので、溜め湯状態だったかと思います。

カラン2、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜16時で貸切。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色

ややぬるめのお湯は、うすく緑灰色ににごってクリーム色の浮遊物。

明瞭な甘塩味のうらに明礬めいた金属味を感じます。

湯屋に入ったとたんに甘イオウ臭がしてびっくりでしたが、湯口ではなんとラムネ臭がかったイオウ臭を感じて驚愕。

HS-=1.3mg/kgでこの明瞭なイオウ臭は、源泉直引きを感じさせるもの。

湯面では甘イオウ臭と磯の香を感じました。

重曹食塩泉に卵水をプラスしたようなコラボ系湯質は、ありそうでなかなかないもの。

長野の鹿塩や静岡市西里の「やませみの湯」(入湯済未レポ)あたりを彷彿とさせるものがあるかな?

つよいとろみとツルすべのあるやわらかな湯ざわりで、ぬる湯なのにあたたまり感は相当なもの。

これは成分からくるものかと思います。

これはなかなかの名湯かと・・・。

今はなき(?)「牛伏の湯」は、個人的に好みのお湯でしたが、源泉はおそらくこんな感じだったのでは?

クセもの湯のメッカ、西上州を語るにはうってつけのお湯かもしれません。

【写真 上(左)】 ゆばたのゆ

【写真 下(右)】 年季入った木板

若主人とすこしく話しをしました。

祖父母さんのあとを継いでご主人(お孫さん?)が現施設の開業にこぎ着けたようで、わたしが前に入ったとき(2002年)はまだ祖父母さんのときではないか、とのことでした。

泉源の場所や引湯方法についても伺えましたが、ここでは書きません。

ただ、すくなくとも外風呂の冷水湯口については、源泉直引きであることは間違いありません。

内風呂もみせてもらいましたが、なかなかのでき。ただ、ここには源泉投入口はないようでした。

【写真 上(左)】 貴重な源泉

【写真 下(右)】 泉源

既成の温泉施設とはコンセプトを異にする感じで、PRのやりかたによってはブレークする可能性も・・・。

ただ、湧出量0.2L/minでは、いまの湯づかいがいっぱいいっぱいでは?

人気がでたときのお湯の管理が課題になるような感じも・・・。

このあたりのジレンマは下記、「公式ブログの記事より」を参照。

それを措いても、このほのぼのとしたロケーションは貴重。

近くには小沢も流れていて、ファミリーが一日遊ぶにはなかなかのロケかと。

とくにホタルの季節など、一躍人気スポット化する可能性も・・・。(「湯上がりにホタル戦略」・・・(笑))

食事メニューは釜飯に力を入れているようですが、なんといっても遠くからお客をよべるのは蕎麦かラーメン。

名物蕎麦orラーメンが開発できれば、飲食&日帰り温泉の二毛作を狙えるかも・・・。

「ひなび和モダン貸切温泉」というトレンドをつかんだ展開だし、お湯も温泉好きをうならせるものがあるので、要注目の施設かと思います。

【 2002年入浴時の状況(初公開) 】

--------------------------------------------------

西上州を代表する鉱泉宿。

地元の名山、牛伏山のふもとにあって、場所はわかりにくいです。

田舎の民家風のこぢんまりとした宿で、館内も生活感にあふれています。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 女湯

浴室は男女別にあり、この日の女湯はお湯張りなし。

冷鉱泉の沸かし湯なので事前連絡必須かと思います。

浴槽はタイル造2人の小さなもの。

側面からの注入があって、浸かるとオーバーフローします。

鉱泉宿は意外と沸かしすぎで熱いことが多いですが、ここもそうでした。

でも、水カランがあるので調整はできます。

カラン1、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜12時で独占でした。

【写真 上(左)】 昔の浴槽

【写真 下(右)】 内湯の湯口

よわいヌルすべのあるお湯は、無色透明無味で、かすかに磯の香りがしました。

成分総計=5g/kg超の食塩泉なので塩味があるかと思いきや、残念ながらこの日は感じられませんでした。

とても力のある源泉という情報があるので、源泉に触れてみたかったです。

〔 源泉名:湯端の湯 〕 <H24.4.27分析>

Na-塩化物冷鉱泉 9.6℃、pH=8.2、0.2L/min掘削自噴*、成分総計=6.95g/kg

Na^+=2518mg/kg (98.54mval%)、Mg^2+=8.89、Ca^2+=15.2、Fe^2+=0.15

Cl^-=3562 (88.63)、SO_4^2-=14.2、HCO_3^-=736、HS-=1.3

陽イオン計=2548 (112mval)、陰イオン計=4329 (113mval)、メタほう酸=52.4、遊離炭酸=0.4、硫化水素=0.0

※*印およびmval%値、mval値についてはこちらより引用させていただきました。

〔 源泉名:湯端の湯 〕 <H5.3.31分析>

Na-塩化物冷鉱泉 7.8℃、pH=8.4、湧出量測定せず(自然湧出)、成分総計=5.74989g/kg

Na^+=2040mg/kg (98.09mval%)、Mg^2+=11.0、Ca^2+=12.7、Fe^2+=0.08

Cl^-=2900 (87.45)、SO_4^2-=28.0、HCO_3^-=677 (11.87)

陽イオン計=2070.69 (90.43mval)、陰イオン計=3606.2 (93.54mval)、メタほう酸=47.5、遊離炭酸=8.8、硫化水素=0.0

※一部不明瞭な箇所あり。その箇所についてはこちらより引用させていただきました。

<温泉利用掲示> (内湯)

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 塩素系薬剤使用:あり

露天は原則溜め湯&少量かけ流しだと思う。(筆者註)

〔 公式ブログの記事より 〕

お客様から内風呂の源泉量をもっと増やしてほしいと言うご意見もいただくのですが そうしますと外風呂の源泉の量を減らさなければならなくなってしまいます

私たちもすごく悩んでいるのですが 温泉好きな方には外風呂が人気なのですが お風呂好きな方には内風呂の人気の方が高いので 源泉の量を半分に割ってしまうより 外風呂の方でより濃い源泉で入って頂きたいと思っています

■ブランドグルメ

〔 吉井の椎茸 〕

旧 吉井町は地味な町で情報がすくなかったのですが、手元にある県資料によると、特産品は「しいたけ、きゅうり、なす、ねぎ、牛伏みそ、火打金」となっています。

なかでも椎茸は主力アイテムだったようで、旧町内には椎茸園や直売所があります。

〔 2012/09/12UP (2002/10・2012/09入湯) 〕

E138.59.52.056N36.13.38.678

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 法師温泉 「長壽舘」

法師温泉「長壽舘」

法師温泉「長壽舘」住 所 :群馬県利根郡みなかみ町永井650 (旧 利根郡新治村)

電 話 :0278-66-0005

時 間 :10:30~13:30(利用は14:00まで/事前問合せ必須) / 原則水休・年末年始休

・混雑状況により時間内でも受付終了することあり。(HPより)

・人数制限あり特に日曜日、連休等は午前中で終了ということもあり。(同)

料 金 :1,000円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

上原謙と高峰三枝子が出演した伝説の旧国鉄フルムーン・ポスターで一躍脚光を浴びた、いまや日本を代表する「メジャーな秘湯」。

三国峠下から流れくだる法師川に沿って標高約800メートルにたたずむ一軒宿です。

【写真 上(左)】 外観 (2002年)

【写真 下(右)】 外観 (2012年)

JTB刊の「東京周辺一軒宿の温泉」には、法師温泉の名が弘法大師が全国巡錫の折りに発見されたという伝説があること、草津、四万とならんで法師の名が記されている古文書があること、田村小太夫なるものの神示による発見伝承があること、湯治場の形をなしたのは江戸中期以降であること、などが記されていて、古い歴史をもつ湯場であることがうかがわれます。

また、宿のHPによると、法師川に沿う道は、古来上越国境の三国峠を越える道でもあったらしく、往来する人々がこのいで湯で旅の疲れを癒したこともあるのかもしれません。

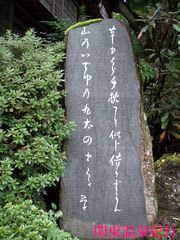

【写真 上(左)】 与謝野晶子の詩碑

【写真 下(右)】 歴史を感じます

抜群のロケーションに惹かれてか、与謝野晶子・鉄幹、川端康成、直木三十五、中西悟堂などの錚々たる文人が逗留し、作をものしています。

~ 草まくら手枕に似じ借らざらん 山のいでゆの丸太のまくら ~ 与謝野晶子

~ 山祈る太古の民の寂心 今日新にす 法師湯にして ~ 川端康成

~ 仏法僧いまだ鳴きつつ 曇り日の 谷の真洞の空明けむとす ~ 中西悟堂

明治8年築「本館」、昭和15年築「別館」に「薫山荘」、「法隆殿」などの客室を加え、それぞれの建物は渡り廊下や橋などでつながっています。

【写真 上(左)】 重層的なフォルム

【写真 下(右)】 法師川にかかる渡り廊下

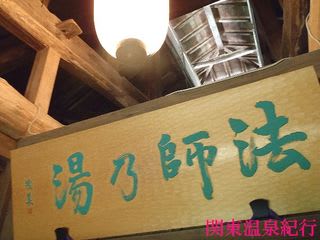

浴場は、下記の3ヶ所。

1.法師乃湯 (混浴/明治28年築、日帰り可)

2.長壽乃湯 (女湯、日帰り可)

3.玉城乃湯 (平成12年新設、露天あり、日帰り不可)

【写真 上(左)】 登録有形文化財

【写真 下(右)】 すべてが絵になります

「本館」、「別館」、「法師乃湯」が、国登録有形文化財に指定されています。

秘湯、一軒宿、文化財、歴史、話題性、レトロ、和シック、スローフード、かけ流し、足元自噴浴槽など、今日の人気宿に求められる要素をことごとく備える、首都圏を代表する人気宿です。

当然、日帰り入浴の人気もハンパではなく、週末の入浴は混雑覚悟となります。

【写真 上(左)】 国道分岐のサイン

【写真 下(右)】 日帰り入浴の案内も

R17三国街道で猿ヶ京温泉をすぎて数km。斜め左手、西川(法師川)に向けて降りていくアプローチ道に入ります。

道はところどころ細く、ワインディングもありますが、比較的平坦で全面舗装なのでさほど難しい道ではありません。

ただし冬場は冬タイヤかチューン必携。

途中左手に町営赤沢スキー場を見て分岐から約5kmで到達します。

周辺は闊葉樹の林で、秋の紅葉は見事でしょう。

【写真 上(左)】 バス停

【写真 下(右)】 入口から

電車利用だと、午前2便、午後2便のバス便が、上越新幹線「上毛高原」駅・上越線「後閑」駅から猿ヶ京を経て、敷地内のバス停まで運行されています。

日帰り対応は清掃スケジュールや混雑状況により変動するので、事前TEL必須かと。

それでは、2002年5月、2008年9月、2012年8月の入湯をあわせてレポします。

-----------------------------------------

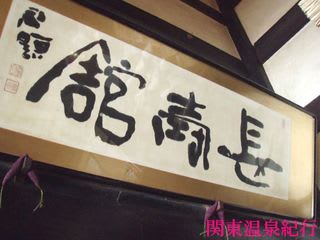

【写真 上(左)】 メインサイン

【写真 下(右)】 風格ある構え

木造建物を重層的に配置した風格あるたたずまい。

【写真 上(左)】 法師川がアクセント

【写真 下(右)】 法師川と建物

純和風、レトロ、和シック(モダン)が絶妙のバランスで調和して、どこをとっても絵になります。

法師川に寄り添うように建てられた建物の奥行きはふかく、裏手にはうっそうとした杉木立に囲まれたお社やお花畑など散策も楽しめそう。

【写真 上(左)】 裏手の杉木立

【写真 下(右)】 お花畑

玄関に掲げられている各種団体の指定旅館証が、宿のふるい歴史を物語っています。

また、ここは「日本秘湯を守る会」会員宿でもあります。

【写真 上(左)】 歴史を語る看板類

【写真 下(右)】 日本秘湯を守る会会員宿

年季入った本館帳場で受付。そのよこには味わいふかい囲炉裏があります。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 年季入った玄関

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 囲炉裏

この宿のメンテ体制は見事です。

2008年には10時半ごろいきましたが、建物内あちこちで気合いの入った掃除が展開されていました。

このくらいじゃないと、この古い建物をこのようないい状態で保てないのでしょう。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 堂々たる木造建築

帳場右手おくの廊下を進むと浴場入口。途中左手に休憩所があります。

【写真 上(左)】 浴場への廊下

【写真 下(右)】 休憩所

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 長寿の泉 (館内)

右手が混浴の「法師乃湯」とそのおくに宿泊客専用の「玉城の湯」。途中、山から引いた「長寿の泉」があり美味しい水が飲めます。

左手が女湯の「長壽乃湯」です。

【写真 上(左)】 「法師乃湯」入口

【写真 下(右)】 「玉城乃湯」入口

おのおのの浴場は木皮葺きで湯気抜きを備え、外から見ても風情があります。

【写真 上(左)】 浴場群外観

【写真 下(右)】 上手からの浴場

私は「法師乃湯」、連れはいつも「長壽乃湯」に入りますが「法師乃湯」のみレポします。

「長壽乃湯」は7-8人の木枠玉石敷き浴槽がひとつで、3ヶ所の湯口と底面からの自然湧出がありそうです。

【写真 上(左)】 「長壽乃湯」入口

【写真 下(右)】 「長壽乃湯」(館内掲示物より)

「法師乃湯」は、マスコミでも超有名な明治28年築のメイン浴場で脱衣所は男女別、浴室で合流するしくみ。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 暖簾

脱衣所は木づくりの風情あるものですが、さほど広くないので混雑時はごったがえします。

そういうときは、浴場内脱衣スペースで堂々とハダカになるのが賢いかも。

(男女別脱衣所が整備される2000年までは浴場内脱衣スペースが利用されていて、お宿でもこちらの利用を案内しています。)

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 「法師乃湯」-1 (館内掲示物より)

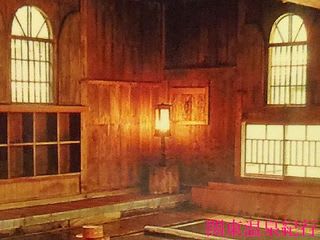

木枠玉石敷きの浴槽、木組みの高天井と豪壮な太梁、シンボルの半円窓にどっしりと収まった燈台、鹿鳴館風といわれるレトロで重厚な雰囲気は、さすがに国登録有形文化財。

窓からのぞむ山の緑があざやかで、すこしく離れて法師川の流れ。

夏場はアブがでるエリアですが、浴場内が暗めのためか、窓が開け放たれているのに不思議とアブが入ってきません。

【写真 上(左)】 「法師乃湯」-2 (館内掲示物より)

【写真 下(右)】 「法師乃湯」-3 (同)

田の字型に配置された湯船は8(すべて木枠玉石&平石敷)にみえますが、じつは4つの湯船がおのおの丸太でふたつに仕切られています。

浴槽に背もたれるのもよし、丸太に頭をゆだねるのもよし。

”山のいでゆの丸太のまくら”と詠んだ、与謝野晶子に想いを馳せるのもまた一興かと・・・。

【写真 上(左)】 夜の「法師乃湯」(館内掲示物より)

【写真 下(右)】 燈台とアーチ窓 (同)

湯口は手前の湯船に2つ(各25L/min位の投入、飲泉用コップなし)、あとは湯船底からの自然湧出で、湯船の外縁を走る排湯溝に流されていくかけ流し。

カラン・シャンプー・ドライヤーなし。石鹸のみあり。

土曜12時過ぎで8~16人とまずまずゆったり。水着&タオル巻きの女性数人。(2002年)

土曜10時半から1時間ほど入浴で、最初は12人、最後は5~6人とけっこう空いていました。女性は1人タオル巻きで数分入浴。(2008年)

平日11時すぎから1時間ほど入浴で、最初は20人以上、後に5~6人と空いてきました。女性は年輩の湯慣れた感じの夫婦客1組。(2012年)

平日でもそこそこの入り込みがありそうですが、たいてい日帰り終了の14時に向けて次第に空いていくようです。

客層は旅館の日帰りとしては若いですが、みな思いっきりヒーリングモード入っていて ^^) いたって閑か。

水着着用やバスタオル軍艦巻きの女性客を見ましたが、どこまで許容されているのかは不明。

週末は男性客だけでも相当な数がいそうなので、繁忙期などどういう状況になっているのかな?

(つれによると「長壽乃湯」内での会話からすると、日帰りで「法師乃湯」に突入する猛者の女性客は少数派では? とのこと。)

お湯の感じは浴槽によって微妙にちがいます。

仮に脱衣所側からみて右手手前をA、右手窓側をB、左手手前をC、左手窓側をDとします。

A、Cはほぼ適温、B、Dはややぬるめですが、タイミングにより若干の変動があります。

無色透明のお湯は純度の高い硫酸塩泉らしく、きれいに澄み切って底石や湯中の指先がつよく青白に発光しています。

白やうす茶の湯の花も浮かびます。

ほこほことした石膏味。甘い石膏臭にわずかながら甘いイオウ臭がまじっているかと思います。

硫酸塩泉のキシキシとアルカリ泉系のヌルすべのバランスよいやさしい湯ざわり。

場所によってことなりますが、とろみやアワつきもしっかり楽しめます。

湯温ひくめの窓側2槽ではまったりと長湯できそうですが、想像以上に浴感がつよく、しばらくすると湯船から追い出されてしまいます。

つよいあたたまりに水をかぶりたいところですが、水栓がないので窓側の框に陣取って、トドりつつ窓から吹き込む風で冷ますことになります。

(個人的には建物裏手や「法師乃湯」入口に引かれている”長寿の泉”を浴場内にも引いてほしいところですが、それは無理な相談か・・・。)

【写真 上(左)】 長寿の泉

【写真 下(右)】 湯抜き

イメージは清澄なお湯ながら浴後感はけっこう重厚で、かなりの湯づかれが出るので、湯なれない人は入りすぎるとヘロヘロになるかも・・・。

でも、そのあときりっと充実した爽快感がでてくるのはさすがに名湯。

お湯はAとC(手前)、BとD(窓側)が同系で、やはり手前と窓側で源泉がちがうように感じました。(手前が「旭の湯」、窓側が「寿の湯」で源泉が違うというハナシもありますが未確認)。

各槽の個人的なイメージはこんな感じです。

<お湯のよさ> B > A > C > D

鮮度感はAがベストだが、湯質そのものはBの方がいいと思う。

Dは湧出量がすくなめで、他の湯船より回転率低く、茶色の湯の花がうかんで微濁してあきらかに鮮度感が低い。

個人的にはお湯に深みと鮮度があるBが好き。

<アワつき> A > C = B > D

<とろみ> B > D > A > C

<湯の香> B > A > C > D

湯底からの湧出ポイントはほぼ各槽にあって、主だったやつはすべてつきとめましたが(笑)、ここでは書きません。

ほとんどが気泡とともに湧き出してくるので、じっくり観察するとわかります。

混雑時はいったんポジションを決めるとそのまわりで出入りする感じになるので、最初の位置決めが重要かと・・・(笑)

(とくに左右のサイドチェンジ ^^) は、あまりしていない。)

石膏泉の教科書のようなお湯は、鮮度を保ってやはり文句なく名湯。

これが雰囲気抜群の浴場で味わえるのですから、人気加熱気味になるのもいたしかたないところか・・・。

1,000円に値上げ(以前は800円)したとはいえ、こんなすばらしい浴場を日帰り開放してくれる姿勢はありがたいことです。

源泉は4つ(旭の湯、寿の湯、滝の湯、官行の湯)あります。

〔 源泉名:旭の湯 〕 <H19.1.30分析/「自遊人 温泉分析書図書館」より引用>

Ca・Na-硫酸塩温泉 42.2℃、pH=8.4、77.84L/min自然湧出、成分総計=1.232g/kg

Na^+=96.8mg/kg (23.87mval%)、Ca^2+=266.6 (75.40)

Cl^-=108.7 (17.16)、SO_4^2-=690.3 (80.32)、HCO_3^-=16.5

陽イオン計=366.5 (17.64mval)、陰イオン計=820.4 (17.89mval)、メタほう酸=5.0

〔 源泉名:旭の湯 〕 <S32.7.6分析>

石膏泉(Ca・Na-硫酸塩泉) 42.9℃、pH=8.30、94L/min、成分総計=1290mg/kg

Na^+=101.5mg/kg (23.90mval%)、Ca^2+=276.5 (74.81)

Cl^-=116.3 (18.11)、SO_4^2-=694.0 (79.79)、HCO_3^-=22.69

陽イオン計=384.50 (18.47mval)、陰イオン計=833.3 (18.11mval)、メタほう酸=34.89

〔 源泉名:寿の湯 〕 <H19.1.30分析/「自遊人 温泉分析書図書館」より引用>

Ca・Na-硫酸塩温泉 42.2℃、pH=8.4、24.5L/min自然湧出、成分総計=1.275g/kg

Na^+=94.8mg/kg (23.52mval%)、Ca^2+=265.3 (75.57)

Cl^-=108.1 (17.06)、SO_4^2-=685.3 (79.81)、HCO_3^-=29.3

陽イオン計=362.8 (17.52mval)、陰イオン計=824.6 (17.88mval)、メタほう酸=5.0

〔 源泉名:寿の湯 〕 <S32.7.6分析>

石膏泉(Ca・Na-硫酸塩泉) 42.4℃、pH=8.40、湧出量不明、成分総計=1296.0mg/kg

Na^+=100.5mg/kg (23.99mval%)、Ca^2+=273.0 (74.85)

Cl^-=116.2 (17.84)、SO_4^2-=705.3 (79.97)、HCO_3^-=23.85

陽イオン計=379.90 (18.20mval)、陰イオン計=845.7 (18.36mval)、メタほう酸=29.5

〔 源泉名:滝の湯 〕 <S32.7.6分析>

石膏泉(Ca・Na-硫酸塩泉) 42.3℃、pH=8.30、湧出量不明、成分総計=1286.0mg/kg

Na^+=100.2mg/kg (24.20mval%)、Ca^2+=269.5 (74.67)

Cl^-=116.4 (18.02)、SO_4^2-=697.9 (79.77)、HCO_3^-=23.85

陽イオン計=375.7 (18.00mval)、陰イオン計=838.5 (18.22mval)、メタほう酸=34.89

〔 源泉名:官行の湯 〕 <H19.1.30分析/「自遊人 温泉分析書図書館」より引用>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 27.5℃、pH=8.3、164L/min掘削自噴、成分総計=0.593g/kg

Na^+=41.2mg/kg (23.13mval%)、Ca^2+=116.1 (74.81)

Cl^-=33.5 (11.90)、SO_4^2-=313.9 (82.78)、HCO_3^-=17.1

陽イオン計=159.9 (7.74mval)、陰イオン計=368.5 (7.90mval)、メタけい酸=63.3

【写真 上(左)】 「玉城の湯」(館内掲示物より)

【写真 下(右)】 「玉城の湯」露天 (同)

【写真 上(左)】 ずらりと並ぶ温泉掲示類

【写真 下(右)】 別館への渡り廊下

■温泉利用証による利用源泉および湯づかい

<法師乃湯> 旭の湯(浴槽直下及び旭の湯源泉より2m引湯)

Ca・Na-硫酸塩泉 42.7℃、pH=8.2、155.5L/min

完全放流式 循環濾過:なし 加水:なし 加温:なし 消毒:なし

<長寿乃湯> 寿の湯(浴槽直下及び寿の湯源泉より6.5m引湯)

Ca・Na-硫酸塩泉 42.2℃、pH=8.3、87.6L/min

完全放流式 循環濾過:なし 加水:なし 加温:なし 消毒:なし

<玉城乃湯/中浴場> 寿の湯・官行の湯(寿の湯源泉より30m・官行の湯源泉より1150m引湯)

Ca・Na-硫酸塩泉・単純温泉 42.2℃・27.8℃、pH=8.3・8.4、87.6L/min・190L/min

循環:あり 加水:なし 加温:あり 消毒:なし

<玉城乃湯/野天風呂> 官行の湯(官行の湯源泉より1150m引湯)

単純温泉 27.8℃、pH=8.4、190L/min

循環:あり 加水:なし 加温:あり 消毒:なし

【写真 上(左)】 かわいいおきもの

【写真 下(右)】 ラムネ

〔 HP掲載(法師乃湯) 〕

弘法大師巡錫の折の発見と伝えられ、法師乃湯と呼ばれています。温泉は近年少なくなった自然湧出で、豊富な湯が浴槽の底から湧き有効成分が失われることなく人体に吸収されます。(中略)

純度100%の源泉が、下に敷き詰めた玉石の間からポコポコ自然湧出4つの浴槽は微妙に温度が違います。

■HPによると、現在「法師乃湯」のあるところは、昔は法師川の川底で、かつての川底の自然湧出泉を浴場にとりこんだ贅沢なつくりであることがわかります。

〔 2012/09/01内容補強のうえ再UP (2002/05、2008/09、2012/08入湯) 〕

E138.50.0.427N36.44.27.117

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 太田天然温泉 「源泉 湯乃庵」

太田天然温泉 「源泉 湯乃庵」

太田天然温泉 「源泉 湯乃庵」住 所 :群馬県太田市下浜田町474-8

電 話 :0276-49-2211

時 間 :10:00~23:30(土日祝 ~22:30)

料 金 :650円(土日祝 750円)

※ 1時間入浴:550円、朝風呂(10:00~11:30)/夜風呂(21:00~閉館):500円

■ オフィシャルHP

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

太田市の「NOMAフィットネスクラブ」に隣接して2012/03/24新設された日帰り温泉施設。

太田市街南部、富士重工業矢島工場の西側にあります。

R407からだと「飯塚町」「西矢島」どちらかの交差点から西側に入り、さらに工場西側の道路に入ります。この道路沿いにあるのですぐわかります。

【写真 上(左)】 壁面サイン

【写真 下(右)】 ノボリ

予想よりこぢんまりとした和風づくりの施設で、お客も「NOMAフィットネスクラブ」(フロント共用)のほうがはるかに多い感じ。

フロント横の自販機でチケットを購入し、フロントのお姉さんに渡します。

料金体系が複雑なので事前チェックが賢いかも。わたしは1時間コース550円で攻略。

廊下を進むと左手に休憩所&手もみ処、右手に岩盤浴(別料金)、そのおく右手が女湯、左が男湯です。

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場入口

脱衣所はスパ銭にくらべるとやや狭め。窓がないのでちと閉塞感。

内湯ゾーンは右手おく窓側に内湯(みかげ石枠タイル敷10人程、井水、適温)、手前右手にサウナ、右手が洗い場というシンプルな構成。

広くはないものの、天井高くこもりなく、広めの窓越しに露天を望むなかなかのもの。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯

内湯は「地下200mの伏流水」という掲示あり。

サウナは本格派IKIブランドで、男湯はロウリュサービス(4回/日)もあります。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 水風呂

右手の扉の外は露天ゾーン。

入口右手に水風呂とそのおくにデッキチェア×2。

左手が露天(銘石組鉄平石敷10人以上、屋根付)

カランセパ型6+12の計22。シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜18時で独占~5人と予想外に空いていました。

和シックなイメージの露天は街なかなので展望はないですが、意外に開放的で風もとおります。

【写真 上(左)】 露天-1

【写真 下(右)】 露天-2

温泉槽は露天のみです。

露天は、手前左手の赤茶に色づいた石の湯口からのぬる湯投入+数ヶ所の熱湯底面注入で奥側からの上面排湯。

手前投入湯口そばのコンディションがベストですが、人の出入りがあるのでちと落ちつきません。

適温~ややぬるのお湯はうすく緑茶色ににごって、赤茶の酸化鉄らしき浮遊物がただよい湯口そばではこまかな気泡も。また、湯中の指先がわずかに青白く発光しています。

明瞭な塩味+弱苦味+金気だし味で、塩味は10g/kgの食塩泉にしてはややうすい感じもしましたが、土類食塩の苦味に流れているかもしれず詳細不明。(掲示は非加水。)

湯の香はほとんど金気貝汁臭一本勝負で、これだけストレートに金気が出ているお湯もめずらしいです。

【写真 上(左)】 赤茶に色づいた露天湯口

【写真 下(右)】 露天の湯色

湯ざわりは塩化土類泉系のぎっしり力感のあるものでとろみも感じられます。

入った当初は鮮度感があまり感じられないのですが、湯口そばではかなりのアワつきがあり、鮮度は確保されていると思います。

成分濃度のわりにおだやかなイメージのお湯ですが、あたたまり感は相当なもの。

閉館した「湯源郷」とはキャラのちがうお湯で、高張性食塩泉ながら金気が前面にでているお湯はありそうでなかなかないもの。

温泉もかなりのレベルですが、じつははまったのは水風呂&内湯。

どちらも「地下200mの伏流水」使用と思われます。

うすく翠がかって白い浮遊物をうかべ、湯中の指先が温泉槽よりもつよく青白に発光しています。

きしきしとツルすべにとろみを加えた染みてくるような湯ざわりでクセになります。

とくに水風呂はかけ流しらしく鮮度感にあふれ、21℃ほどの絶妙の温度もあいまってほとんどトリップ状態に・・・。

イメージ的には硫酸塩+重曹系のお湯で、やぶ塚や笠懸の流れを汲むものかもしれません。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 道路側の泉源施設

スポーツクラブ併設にしては本格派だが、スパ銭にしてはちと小規模。

ポジションどりのむずかしい施設で、それが複雑な料金体系にもあらわれているのかも。

本泉の質は悪くないし、井水の質もいいので個人的には満足感がありました。

ただ、太田には、「安眠の湯」や「コロナの湯」(入湯済未レポ)などの設備充実大規模施設があるので、それらとどう差別化をつけていくかが集客の決め手になるかと思います。

〔露天の掲示〕

この源泉露天風呂は、地下1200mより湧出した塩化物泉のみを使用しております

炭酸水素イオンとカルシウムを豊富に含み美肌効果に優れ大変よく温まります

太古の昔より蓄積された源泉を存分にご堪能下さい

〔 源泉名:太田天然温泉 源泉野間の湯 〕 <H23.7.19分析>

Na-塩化物温泉 44.3℃、pH=7.4、311L/min(1,200m掘削揚湯)、成分総計=10.597g/kg

Na^+=2939mg/kg (71.04mval%)、Mg^2+=192.2、Ca^2+=697.0 (19.32)、Fe^2+=4.4

Cl^-=6587 (99.20)、HS^-=0.1、HCO_3^-=87.6

陽イオン計=3882 (180.0mval)、陰イオン計=6676 (187.3mval)、メタほう酸=4.4

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし ろ過循環装置使用:あり 塩素系薬剤使用:あり

<HP掲載>

源泉かけ流し 44℃以上の高温、しかも311L/毎分の豊富な湯量です。

〔 HP掲載 〕

露天風呂には源泉をひいております。

塩化ナトリウム泉でとても温まり、濃厚でとろみがあります。とにかくいいお湯です。

■ブランドグルメ

〔 太田のまこもたけ 〕

水田の転作作物として近年全国的に作付けが増えているイネ科マコモ属の水生植物。

淡泊な風味、タケノコとアスパラの中間のような食感で、いろいろな料理に向きます。

太田では南部を中心に栽培され、収穫期(10月頃)には市内の直売所などで購入できます。

〔 2012/08/16UP (2012/05入湯) 〕

E139.22.8.210N36.16.24.093

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 湯宿温泉 「大滝屋旅館」 〔 Pick Up温泉 〕

湯宿温泉 「大滝屋旅館」

湯宿温泉 「大滝屋旅館」住 所 :群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉2383 (旧 利根郡新治村)

電 話 :0278-64-0602

時 間 :要時間確認

料 金 :300円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

名湯、湯宿で自家源泉をもつ貴重な宿。

湯宿でも奥まったところにあって、共同浴場「小瀧湯」の脇からのアプローチはなかなか風情があります。

湯宿のおもだった湯宿はおのおの屋号?をもっていて、ここは「薬師の湯」です。

【写真 上(左)】 案内図

【写真 下(右)】 アプローチ-1

接骨院も兼営していて通院がてら入浴している人もいるのか、日帰り受付は手なれたものでした。

浴場は混浴風呂と婦人風呂があり、婦人風呂はかなりこぶりのよう。

この日は空いていたので混浴風呂に貸し切りで入れました。

入口の暖簾をくぐり、右が婦人風呂、左が混浴風呂で脱衣所・浴室ともにこぢんまり。

【写真 上(左)】 アプローチ-2

【写真 下(右)】 エントランス

浴室はやや暗めながら、傍らを小さな沢が流れていてなかなか風情があります。

HPによると大滝源泉は沢の上手にある滝(大滝?)の脇から湧出しているそうで、沢沿いには泉源施設らしきものがありました。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

カラン1+α(温泉かも?)、シャンプー?、シャワー・ドライヤーなし。

土曜14時で貸切。

【写真 上(左)】 浴室前の小沢

【写真 下(右)】 泉源施設?

伊豆石+タイル貼4-5人の浴槽ひとつをシンプルに配置。

タイル壁から突き出た石膏付塩ビパイプから赤茶に変色した伊豆石の湯口に落とし、さらにそれを浴槽に注いでいます。湯口のうえにはコップがおいてありました。

槽内注排湯はみあたらず、潤沢なオーバフローはかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯口

やや熱めのお湯は、ほぼ無色透明で、白くおおきな羽毛状の湯の花がただよいます。

弱塩味にしっかりとした芒硝味が加わり、石膏泉系のほこほことしたやわらかな湯の香にわずかながら焦げ臭がまじります。

【写真 上(左)】 ざんざこのオーバーフロー

【写真 下(右)】 カランも温泉?

ツル(ヌル)すべのうらに硫酸塩系の弱きしととろみを感じ、よくあたたまり、浴後は肌がさらさらになってすっきり爽快感のでるなかなかのお湯です。

窪湯よりとろみとクセのあるお湯で、イメージ的には「窪湯」と洗湯(「湯本館」)の中間くらいかな?

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 ケロリン桶です

泉温が低いためか、惜しくも窪湯と混合していますが、それでもこれだけの個性を発揮しているので大滝源泉はかなりの実力派では?

湯宿は共同浴場めぐりも楽しいですが、ここや「湯本館」など、自家源泉系のお宿の入りくらべをしてみるのもこれまた一興では・・・。

(ただし、夏場にやるとヘロヘロになりますが・・・(笑))

〔 源泉名:湯宿温泉 大滝源泉とクボ(窪)湯の混合泉 〕

Na・Ca-硫酸塩温泉 48.0℃*、pH=7.2、湧出量:測定せず、成分総計=1.26g/kg

Na^+=236mg/kg (60.59mval%)、Ca^2+=131 (38.54)、Fe^2+=0.04、F^-=4.0、Cl^-=94.2 (15.76)、SO_4^2-=642 (79.32)、HCO_3^-=37.9、陽イオン計=371 (17.0mval)、陰イオン計=778 (16.9mval)、メタけい酸=52.6、メタほう酸=6.2 <H17.6.30分析>

*)館内掲示に湧出温度:湧出口62℃+39.1℃とあり、窪湯源泉は泉温60℃ほどなので、大滝源泉は泉温39.1℃では?

宿のHPによると

(窪湯源泉)ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉(中性-低張性-高温泉)

(大滝源泉)カルシウム-炭酸水素塩泉

とあり、大滝源泉は湯宿では異色の重炭酸土類泉のようです。

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 掛け流し方式 殺菌処理:なし

■ブランドグルメ

〔 たくみの里のむヨーグルト 〕

地元産の生乳をつかってつくられるのむヨーグルトは「たくみの里」の人気アイテムです。

濃厚な味でほのかな酸味がいい感じ。通販もされています。

〔 2011/10/15UP (2006/08入湯) 〕

E138.54.57.690N36.41.53.043

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 川原湯温泉 「丸木屋」 〔 Pick Up温泉 〕

川原湯温泉 「丸木屋」

川原湯温泉 「丸木屋」住 所 :群馬県吾妻郡長野原町川原湯513

電 話 :0279-83-2121

時 間 :10:00~15:00(薦事前確認) / 不定休

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

上州、吾妻の名湯、川原湯温泉の湯宿が日帰り対応するもの。

川原湯は大好きな温泉なので、共同浴場のほか、いくつかの湯宿に入っていますが、湯宿系のなかではとくにお湯がいいと感じた1湯です。

温泉街に面していますが、なんとなく地味な佇まいで見過ごしがち、日帰り情報も少なく日帰りで入れると思っている人はすくないのでは?

Web上では日帰り15時までという情報もありましたが、日曜17時でも快く受付してくれました。

【写真 上(左)】 もうひとつの浴槽

【写真 下(右)】 もうひとつの浴槽の湯口

こぢんまりとしたお宿で、脱衣所も浴室も広くはありません。

浴場は2ヶ所で、この日は男湯だった四角い浴槽(タイル造3人位)の方の浴場に貸切で入れました。

【写真 上(左)】 入湯した浴槽(加水時)

【写真 下(右)】 同 湯口

岩組みから突き出た石膏まみれのパイプから源泉と思われる数L/minのゲキ熱湯を投入で、槽内注排湯はなく全量をオーバーフローのかけ流し。

湯口まわりにはコップがおいてありました。

真っ黒に硫化したカラン2、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

日曜17時で貸切。

浴室に立ちこめる川原湯臭に期待が高まります。

しぼり投入かつ洗い場カランから引き回したホースからの注水がありながら、お湯は50℃ほどもあるゲキ熱湯。(加水はすくなめだったと思う。)

これ以上加水したくなかったので、シャカリキになって湯かきしてようやく突入。

お湯の鮮度感は高く、身を沈めると大量のあふれ出しが申し訳ないほど・・・。

【写真 上(左)】 湯かき棒

【写真 下(右)】 ザンザコオーバーフローでうずを巻く内床排水口

わずかに懸濁して白い湯の花を浮かべたお湯は、のどにスルスルと入っていく芒硝味に、よわい塩味とたまご味がきいて美味。

イオウ臭に独特なアブラ臭をまじえた川原湯臭、からだに染み入るような特有な質感のある典型的な川原湯のお湯。

鮮度がよく、浴室に立ちこめる川原湯臭に包まれての入湯なので、よけいに感動的なお湯になっています。

浴後、親切そうな女将さん?とすこしく話しをしました。

お湯は元の湯と新湯の混合泉で、元の湯は「王湯」の下、新湯は川原湯神社下のたまご茹で場が泉源。

お湯は天候によって変化し、天気がいいときは白い湯の花、雨が降ると黒い湯の花が出るそうです。

【写真 上(左)】 元の湯泉源

【写真 下(右)】 新湯泉源

女将さん?は、露天がないことをしきりに気にされていましたが、川原湯の真価はやはり内湯で川原湯臭に包まれつつ入るもの。

これだけのお湯を提供しているのですから、温泉好きにとっては内湯だけでもまったく問題ないのでは?

脱衣所に掲示された説明書(下記)をみても、湯づかいに気をつかっている姿勢がうかがえます。

八ッ場(やんば)ダム建設で揺れる川原湯。

すでに取り壊された湯宿も多いですが、ここはHPも健在だし、営業中のよう。

共同浴場にないシチュエーションで名湯、川原湯を味わえる貴重なお宿なので、温泉好きは攻めてみる価値ありかと思います。

〔 源泉名:川原湯温泉 元の湯・新湯の混合泉 〕

含硫黄-Ca・Na-塩化物・硫酸塩泉 71.6℃、pH=7.1、湧出量不明、成分総計=1.96mg/kg

Na^+=289mg/kg (43.69mval%)、Ca^2+=321 (55.62)、Fe^2+=0.01、Cl^-=576 (55.56)、HS^-=1.2、SO_4^2-=584 (41.62)、HCO_3^-=45.8、陽イオン計=616 (28.8mval)、陰イオン計=1208 (29.2mval)、メタけい酸=88.4、メタほう酸=37.8、硫化水素=1.0 <H14.6.28分析>

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:なし 循環ろ過装置使用:なし 消毒剤使用:なし

〔 脱衣所掲示 〕

当館の浴槽には川原湯『王湯源泉』と『新湯源泉』をミックスして流入させています。各々72℃以上の高温の源泉ですので冷却のため加水しております。(中略)

当館は源泉よりの温泉を湯口よりそのまま浴槽に流入し、循環濾過させていない『かけ流し』をしておりますので、入浴剤・消毒剤等は使用しておりません。 館主敬白

〔 2011/09/21UP (2006/06入湯) 〕

E138.42.16.126N36.32.40.862

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 白根温泉 「加羅倉館」 〔 Pick Up温泉 〕

白根温泉 「加羅倉館」

白根温泉 「加羅倉館」住 所 :群馬県利根郡片品村大字東小川4653

電 話 :0278-58-2251

時 間 :6:30~20:30(時間確認要)

料 金 :410円

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

沼田からR120日本ロマンティック街道を尾瀬・日光方面に走り、鎌田で尾瀬方面への道を分けると、俄然、山の気配がふかまります。

鎌田から大滝川沿いに約5km、道沿いのやたら目立つ日帰り施設「薬師の湯」をすぎてすぐ、「加羅倉館」が控えめに佇んでいます。

以前、吹雪の夜、丸沼からのスキー帰りに入って以来、何年かぶりの再訪。

ちなみに「薬師の湯」(入湯済未レポ)は、冬場の夕方などスキー&スノボ帰りの客で賑わう人気施設で、ここもかなりの高温泉です。

【写真 上(左)】 母屋の玄関

【写真 下(右)】 浴場入口

「温泉みしゅらん」によると、白根温泉は江戸時代初期に発見され、「加羅倉館」は1930年に上州の名家千明(ちぎら)家が建てたものとのこと。

今上天皇が皇太子であられた頃、当館に宿泊されたという記録も残る名宿です。

国道右手に2層のどっしりとした母屋、道路を挟んで左手に浴場棟があります。パンフには”自噴”とあるので、泉源のあるほうに浴場を設けたのかもしれません。

前回は浴場棟入り口で料金を払いましたが、今回は川を渡った母屋で受付しました。

【写真 上(左)】 浴場へのアプローチ

【写真 下(右)】 男湯入口

浴場は階段を降りた半地下にあって男女別。

たっぷり広めの脱衣所、浴場の扉を開けると正面にみかげ石枠石貼20人以上の大きな浴槽がひとつ。

半地下ながら天井が高く天窓から外光が射し込む明るい浴室は、白タイル貼りで飾り気はないもののどこか落ち着いた佇まい。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 浴場

国道を走る車の音が、ときおり聞こえるのが難といえば難でしょうか。

カラン9、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。カランもおそらく源泉かと思います。

土曜12時で独占~3人。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 落とし口

石膏の白い析出の出た金属パイプから70L/minほども大量投入で、槽内注排湯は一切なく全量を浴槽フチ全面からオーバーフローの完璧なかけ流し。

浴室にも非加熱源泉かけ流しの旨の掲示がありました。

大きな浴槽なのに端のほうでもしっかりと鮮度感が感じられ、活きのいいお湯がザンザン流されていく様はなんとも贅沢。

熱めのお湯は無色透明で黄土色の湯の花が綺麗に舞っています。

微石膏味+弱焦げ味+僅微金気味、弱石膏臭+弱焦げ臭+僅微金気臭で石膏泉系のイメージ豊か。

硫酸塩泉系のきしきしとよわいとろみがあり、身体の内側から力強く温まってくるような迫力の浴感は、いかにも北毛のお湯らしいいぶし銀のキャラがあります。

鮮度のいい熱湯にひたすら浸かりたくなったときに、うってつけの一湯かと思います。

〔 源泉名: 〕

単純温泉(Na-SO4・Cl型) 62.0℃、pH不明、陽・陰イオン計=630.83mg/kg

Na^+=174mg/kg (82.19mval%)、Ca^2+=29.2 (15.85)、F^-=7.7、Cl^-=94.7 (28.53)、SO_4^2-=238.0 (52.99)、HCO_3^-=80.5 (14.10)、陽イオン計=209.93 (9.21mval)、陰イオン計=420.9 (9.36mval) <分析年月日不明>

<温泉利用掲示>

当温泉は、ボイラー・モーター類使用していません。

百%天然かけ流しです。シャワーも温泉です。御安心してお入り下さい。

■ブランドグルメ

〔 片品トマト 〕

片品村ではいくつかの農家でトマトが栽培されています。

「平成の名水百選に選ばれた湧水で育てられた、とっても美味しいトマト」とのことで、

今夏2011年8月28日(日)には、第1回片品トマトまつりが開催予定です。

〔 2011/08/13内容補強のうえUP (2005/02/02レポ (2004/秋入湯)) 〕

E139.17.14.570N36.47.36.650

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 老神温泉 「ホテル山口屋」 〔 Pick Up温泉 〕

老神温泉 「ホテル山口屋」

老神温泉 「ホテル山口屋」住 所 :群馬県沼田市利根町老神585 (旧 利根郡利根村)

電 話 :0278-56-3333

時 間 :14:30~18:00(伝説の湯めぐり、要時間確認)

料 金 :800円?

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (ぐるなびトラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

利根の名湯、老神温泉にある創業明治二十年の老舗湯宿が日帰り対応するもの。

湯巡り手形「おいがみ伝説の湯めぐり」(手形一枚1,500円で3箇所入浴可(@500円))で入ったので正規日帰り料金は不明ですが800円という情報があります。

また、時間は手形で14:30~18:00なので、正規入浴の場合、すくなくともこの時間は対応しているかと・・・。

ただ、老神は閑散期など日帰り休止するお宿もあるので要時間確認です。

【写真 上(左)】 フロント

【写真 下(右)】 「月の瀬」入口

場所は伊東園グループの傘下に入った「山楽荘」(入湯済未レポ)の並びで、片品川に面した老神の中心部。

パンフによると当主は、江戸時代、沼田藩主・伊賀守信利の圧制に苦しむ村人たちを救おうと直訴に立ち上がった老神村の名主・山口六郎右衛の末裔との由。

箱形コンクリ造の建物はやや年季が入っていますが、館内はしっかりメンテされています。

また、山口六郎右衛にちなむ「義民鍋」が名物料理です。

【写真 上(左)】 「月の瀬」内湯

【写真 下(右)】 「月の瀬」内湯の湯口

なお、浴場は1階が男湯「月の瀬」でB1階が女湯「星の瀬」でともに内湯と露天、ただ、いまは時間による男女交替制で、入湯時は男湯がB1階「星の瀬」、女湯が1階「月の瀬」でした。

【写真 上(左)】 「月の瀬」露天

【写真 下(右)】 「月の瀬」露天の湯口

「星の瀬」は内湯(みかげ石枠タイル貼7-8人)と小橋を渡った向こうに、片品川にせり出すように開放感抜群の露天(木枠鉄平石造4-5人、屋根付)を配した立派なもの。

正面に老神の象徴?、イオウのガレ谷が望めてロケ抜群。

【写真 上(左)】 いい露天です

【写真 下(右)】 対岸のガレ谷

【写真 上(左)】 見下ろす片品川の河床

【写真 下(右)】 露天からの景色

カラン7、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜13時で男女湯とも独占。

【写真 上(左)】 「星の瀬」内湯

【写真 下(右)】 「星の瀬」内湯の湯口

内湯は赤茶に変色した円筒状石の湯口からの投入で上面排湯口からの排湯。

露天は竹樋の湯口から投入で上面排湯口からの排湯。

ともにかなりの投入量で槽内排湯口は引いておらず。

露天は「循環あり」との掲示がありましたが、かけ流しの露天のお湯とほとんど鮮度感はかわらず、かけ流しかそれに近い湯づかいかと思います。

【写真 上(左)】 「星の瀬」露天

【写真 下(右)】 「星の瀬」露天の湯口

お湯は内湯・露天とも適温。きもち茶色がかった透明で茶色の湯の花がたくさん舞っています。(湯の花は露天のほうが多い。)

湯中の指先がよわく青白に発光しています。

【写真 上(左)】 大量の湯の花

【写真 下(右)】 「星の瀬」内湯の湯色

よわい芒硝塩味に石膏臭+ツバキ油系アブラ臭。

硫酸塩泉系のきしきしが明瞭で、イオウのスルスルやアルカリのヌルすべが卓越している老神のお湯のなかでは、もっともきしきしが強く石膏泉のイメージ濃厚。

浴後は爽快感とあたたまり感が同居するなかなかに質感の高いお湯です。

ここは老神5.10号の混合泉。

対岸の旧穴原系の源泉(1.2.3.4号)にくらべてイオウ気はよわいものの、老神でも上位に位置するすぐれた源泉だと思います。

〔 源泉名:老神温泉5・10号混合泉 〕

単純温泉 47.1℃、pH=6.7、成分総計=0.47g/kg

Na^+=102mg/kg、Ca^2+=23.1、Fe^2+=1.21、F^-=5.5、Cl^-=85.9、SO_4^2-=116、HCO_3^-=48.3、陽イオン計=131、陰イオン計=256、メタけい酸=60.0、メタほう酸=4.9、遊離炭酸=19.4、硫化水素=0.0 <H17.5.18分析>

〔 源泉名:老神温泉5号泉 〕

単純温泉(Na・Ca-SO4・Cl型) 38.6℃、pH=6.8、64L/min動力揚湯、成分総計=0.44g/kg

Na^+=93.8mg/kg (73.80mval%)、Ca^2+=24.1 (21.77)、Fe^2+=0.75、F^-=4.58、Cl^-=80.0 (41.23)、SO_4^2-=117 (44.40)、HCO_3^-=33.3 (9.97)、陽イオン計=124 (5.53mval)、陰イオン計=235 (5.48mval)、メタけい酸=65.3、遊離炭酸=12.4、硫化水素=0.1 <H6.11.8分析>

〔 源泉名:老神温泉10号泉 〕

単純温泉(Na-Cl・SO4型) 53.8℃、pH=7.8、127L/min動力揚湯、成分総計=0.56g/kg

Na^+=134mg/kg (81.08mval%)、Ca^2+=23.7 (16.41)、Fe^2+=0.44、F^-=6.85、Cl^-=134 (49.84)、HS^-=0.08、SO_4^2-=140 (38.32)、HCO_3^-=32.7 (7.06)、陽イオン計=163 (7.20mval)、陰イオン計=313 (7.59mval)、メタけい酸=64.2、メタほう酸=7.4、遊離炭酸=11.2、硫化水素=0.0 <H6.1.19分析>

<温泉利用掲示>(女子大浴場・露天)

加水:なし 加温:あり(気温の低い期間のみ) 循環ろ過装置使用:あり 消毒剤使用:なし

〔 2011/07/23UP (2006/09入湯) 〕

E139.12.49.730N36.40.1.299

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 四万(日向見)温泉 「中生館」 〔 Pick Up温泉 〕

四万(日向見)温泉 「中生館」

四万(日向見)温泉 「中生館」住 所 :群馬県吾妻郡中之条町大字四万乙4374

電 話 :0279-64-2336

時 間 :10:00~15:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :500円

※ 現在、日帰り入浴中止となっている模様

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

四万温泉も奥まった日向見(ひなたみ)地区、そのさらに一番おくにある湯宿です。

日向見川沿いにはこれより奥に宿はなく、四万湖沿いの「こしきの湯」をのぞくと四万最奥のお湯です。

日向見薬師や共同浴場「御夢想の湯」の上手おくにあります。

「御夢想の湯」はこれまではあまり目立たず、温泉好きをのぞいて訪れる人は多くありませんでしたが、2006年1月に改装され、アプローチやPも整備されて、観光客が大勢訪れるようになりました。

お湯もずいぶんとなまり気味になっていて残念です。

【写真 上(左)】 日向見薬師

【写真 下(右)】 御夢想の湯

近年、関東有数の人気温泉観光地と化した四万は、温泉口の「せせらぎの湯」、山口の「山口露天風呂」あたりで観光客をくい止め、日向見や「御夢想の湯」は知る人ぞ知る存在として残しておいた方が、長い目でみると”吉”と出るような気がしないでもないですが、これは温泉好きの身勝手か・・・?

【写真 上(左)】 看板

【写真 下(右)】 玄関

なんということのない佇まいながらどこか落ちついた雰囲気があって、いかにも温泉好きの固定客をつかんでいそう。

昼ごろ訪ねたところ、まだお湯が入っていないとのことで、夕方再突入。

館内はすっきりと清掃されていてきもちがいいです。

【写真 上(左)】 主浴場入口

【写真 下(右)】 女湯 「槙の湯」入口

浴場は廊下&階段をおりてのアプローチ。

【写真 上(左)】 女湯 「槙の湯」

【写真 下(右)】 女湯 「槙の湯」の湯口

浴場は3つあります。

女性専用の内湯は「槙の湯」、それ以外は”男湯”とことわりがないので混浴かも。

メイン浴場は内湯が「薬師の湯」、露天が「月見の湯」と名づけられていて、19~21時は女性専用となります。

対岸にある名物露天「かじかの湯」は、5月中旬~10月中旬入浴可で水着、バスタオル着用OK。ここも19~21時は女性専用です。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 「薬師の湯」

「薬師の湯」。階段下にたたずんで、窓のそとに日向見川の渓流と瀬音。湯治湯の風情にあふれた浴場です。

正面、鉄平石造の内湯は右手が2人、左手も2人ほどに仕切られて、右手が熱め、左手はややぬる。

【写真 上(左)】 「薬師の湯」からの眺め

【写真 下(右)】 渋いです

左手にとってつけたような石造1-2人の露天は、なぜか真ん中に大きな石が据えられて入りにくいもの。

さらにそこから対岸に懸かる橋を渡った右手おくに露天「かじかの湯」があります。

【写真 上(左)】 洗い場?

【写真 下(右)】 ケロリン桶

シャンプーあり。カラン・シャワー・ドライヤーなし。

土曜夕方で独占~2人。

それぞれの浴槽はお湯の感じがちがいますが、湯色はほぼ無色透明で硫酸塩泉系らしく、湯中の指先が青白く発光しています。

【写真 上(左)】 「薬師の湯」の浴槽

【写真 下(右)】 「薬師の湯」の湯口

「薬師の湯」は、それぞれ石の湯口から投入で湯口そばにはコップが置いてあります。

右浴槽から左浴槽への流し込みもあって、左浴槽端の上面排湯口からの排湯。

【写真 上(左)】 「薬師の湯」の右浴槽

【写真 下(右)】 「薬師の湯」の左浴槽

右の浴槽は、ほこほことした石膏味臭か明瞭で、きしきしとした湯ざわりにとろみが加わる正統派石膏泉的イメージ。

左の浴槽は、やや芒硝味がつよく、薬品臭を思わせるシャープな香りを感じましたがたぶん芒硝薬臭かと・・・。

このように湯口の投入湯のイメージがちがうので、別源泉かもしれません。

【写真 上(左)】 「月見の湯」

【写真 下(右)】 「月見の湯」の浴槽

露天「月見の湯」は、石膏まみれの石の湯口からの投入と、注入の2ケ所の投注入でオーバーフロー。

投入湯は「薬師の湯」右、注入湯は「薬師の湯」左の湯口のお湯に近く、浴槽のお湯も「薬師の湯」2槽の中間のようなイメージ。

混合泉のような、なんとなくぼやけたイメージがあります。

【写真 上(左)】 「月見の湯」の湯口

【写真 下(右)】 「かじかの湯」への橋

---------------------------------

さて対岸の期間限定露天、「かじかの湯」です。

「月見の湯」の横から日向見川にかかる橋を渡ってのアプローチ。

時期によっては「御夢想の湯」のPから見えるので要注意。

【写真 上(左)】 「御夢想の湯」からの橋

【写真 下(右)】 橋の上から

川岸の岩肌に据えられた石づくりの浴槽は、真ん中で仕切られ、手前が2人、おくが3人ほどの大きさ。

目の前に日向見川の渓流が流れる野趣あふれるロケーション、このときはすでに盛りを過ぎていましたが、秋の紅葉は絶品でしょう。

【写真 上(左)】 対岸から

【写真 下(右)】 夏の「かじかの湯」

おくの浴槽は落ち葉がたまり、湯口はなく注入・排湯ともに不明で30℃前半のぬる湯(というか冷たい)。

手前の浴槽はホースからの投入と、底から、気泡とともに熱湯が湧き上がってきます。

【写真 上(左)】 下手から

【写真 下(右)】 上手から

パイプを仕込んでいる様子もないので、これはひょっとして足元自噴かも?

ややぬる目のお湯は石膏味によわい塩味を加え、つよいとろみも感じられて、対岸の浴槽とはあきらかにニュアンスがちがいます。

ひじょうにやわらかな湯ざわりのすばらしいお湯で、ここのお湯がいちばん気に入りました。

【写真 上(左)】 「かじかの湯」

【写真 下(右)】 右浴槽の湯色

ここのお湯が足元自噴だとすると、四万では貴重な足元湧出泉ということになります。

やませみさんの資料によると、「中生館」は『薬師の湯(中生館の湯)』と『中生館露天の湯』をもっているようなので、「かじかの湯」は『中生館の露天の湯』使用では?

いずれにしても、四万最奥の立地で、いかにも四万らしい硫酸塩泉をすぐれもののロケで楽しめる味わいぶかい湯宿、日帰り中止になってしまったのはとても残念です。

〔 源泉名:薬師の湯 〕

Ca・Na-硫酸塩温泉 48.2℃、pH=8.9、9.6L/min自然湧出、成分総計=1.13g/kg

Na^+=113mg/kg (29.95mval%)、Ca^2+=229 (69.31)、Cl^-=47.1 (8.64)、SO_4^2-=662 (89.95)、CO_3^2-=10.2、陽イオン計=346 (16.5mval)、陰イオン計=720 (15.4mval)、メタけい酸=67.4 <H13.3.26分析>

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:冬期用に加温設備あり 循環ろ過:なし 塩素系薬剤使用:なし

〔 2011/06/03UP (2006/10入湯) 〕

E138.46.35.280N36.41.39.870

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 片品温泉 「子宝の湯 しおじり」 〔 Pick Up温泉 〕

片品温泉 「子宝の湯 しおじり」

片品温泉 「子宝の湯 しおじり」住 所 :群馬県利根郡片品村越本626-1

電 話 :0278-58-2328

時 間 :時間要問合せ

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (0278.biz)

■ 紹介ページ (日本観光旅館連盟Web)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

尾瀬の玄関口、片品にある湯宿が日帰り対応するもの。

片品にはいくつかの源泉がありますが、ここは自家源泉と思われます。(→ 戸倉・片品エリアの源泉)

場所は片品の中心部でわかりやすいです。

室数20ほどの中規模旅館で、女将さんは物ごしやわらかくとても感じのいい方でした。

【写真 上(左)】 夜の外観

【写真 下(右)】 サイン

階段をおりて手前が男湯、おくが女湯。

浴室手前に飲泉所があったのにはびっくり。

【写真 上(左)】 浴場へのアプローチ

【写真 下(右)】 飲泉所

脱衣所、浴場ともにほどよい大きさ、すみずみまでメンテが効いてきもちがいいです。

浴場に入って右手手前にあるかけ湯は源泉かも・・・。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

浴槽はひとつ。中央手前に柱があるので、コの字型になっています。

木枠伊豆石敷の豪勢な湯船で、左サイドに4人、右に3人の7人ほどの大きさ。

左サイドに打たせ湯とジェット×2。

【写真 上(左)】 左サイド

【写真 下(右)】 右サイド

右手おくに褐色に色づいた石の湯口(適温湯をかなりの量投入)と熱湯の側面注入で底面吸湯があるものの、お湯のコンディションはかなりのもの。

打たせ湯と石の湯口は、お湯の感じからして源泉かと思います。

ところどころに白い石膏系の析出もでています。

ジェットの余波は右サイドに及ばないので、右手湯口そばではゆったりと入れます。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 打たせ湯

カラン7、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜16時で独占~3人(宿泊客)。

ほぼ適温のお湯は、無色透明で浮遊物はほとんどない清澄なお湯。

硫酸塩泉系らしく湯中の指先が青白く発光しています。

よわい芒硝塩味に弱芒硝臭で、キシキシとヌルすべと弱とろみが入りまじるやわらかな湯ざわり。カルキ気はほとんど感じられません。

硫酸塩泉系のお湯にまれにある、すこぶる軽いイメージのお湯で、入っていてきもちがいいです。

【写真 上(左)】 かけ湯

【写真 下(右)】 掲示

片品村の温泉は歴史が浅いので、正直、湯づかいがいまいちこなれていないお宿もありますが、ここはなかなかのもの。

館内掲示からしても、お湯を大事にしている姿勢がうかがえます。

日帰りもいいですが、泊まりで真価を発揮するお宿のように思います。

〔 源泉名:不明(湧出地:土出字塩尻33-1) 〕

アルカリ性単純温泉(Na-(CO3)・Cl・SO4型) 53.0℃、pH=9.1、湧出量不明、成分総計=308.30mg/kg

Na^+=67.5mg/kg (94.84mval%)、F^-=3.65、Cl^-=31.1 (26.11)、SO_4^2-=33.3 (20.48)、HCO_3^-=38.6 (17.80)、CO_3^2-=36.0 (35.61)、陽イオン計=72.20 (3.10mval)、陰イオン計=137.0 (3.37mval)、メタけい酸=97.4 <S55.12.24分析>

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり(気温の低い期間のみ) 循環ろ過装置使用:あり 塩素系薬剤使用:あり

〔 脱衣所掲示 〕

温泉は”自然からの贈り物”です。大切に御利用いただき、誠にありがとうございます。

■ブランドグルメ

〔 片品村の高原レタス 〕

夏場涼しく雨量が少ない片品特有の気候が、味と形の良いレタスを育てるそうです。

早朝に収穫されるものは「片品の朝採りレタス」といわれ、シャキシャキとした食感に定評があります。収穫期は7月中旬~9月中旬。

(片品村Webなどを参考)

〔 2011/05/05UP (2007/11入湯) 〕

E139.14.24.730N36.48.21.609

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 水上温泉 「塩屋温泉館」 〔 Pick Up温泉 〕

水上温泉 「塩屋温泉館」

水上温泉 「塩屋温泉館」住 所 :群馬県利根郡みなかみ町湯原502 (旧 利根郡水上町)

電 話 :0278-72-3230

時 間 :夕方(時間要問合せ) / 不定休

料 金 :600円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

水上温泉にある自家源泉の湯治宿が日帰り対応するもの。

ここはながらく日帰り不可でしたが、日帰り対応をはじめています。

ただし、入浴できるのは泊まり客のある夕方だけ、週末しかお客をとっていないときもあるので、週末(とくに土曜)のPMに事前確認のうえ攻めるのがベターかと・・・。

お湯が入ってさえいれば、快く日帰り対応してくれます。

場所は、「松の井ホテル」手前の路地を温泉街の方に下りていく道沿い。

東京方面からだと鋭角に右折して細い急坂を下りていくことになるので運転要注意。

「松の井ホテル」の裏手を過ぎてすこし先の右手に見えてきます。

【写真 上(左)】 泉源

【写真 下(右)】 薬師地蔵

この日は昼頃TELしたところ、「4時過ぎならば大丈夫。」ということだったので、16時すこし前に突入。

Pはゆったり、Pの入口正面に自家源泉の櫓と薬師地蔵の祠と飲泉所があります。

【写真 上(左)】 飲泉所

【写真 下(右)】 玄関

右手にある母屋は年季入ったゆかしげなたたずまい。

当日は3組ほどの泊まり客があったようで、根づよい固定客がついているのかも・・・。

【写真 上(左)】 帳場前

【写真 下(右)】 廊下

帳場は広くて趣気あり。隅々まで清掃が行き届いた館内はきもちがいいです。

湯治宿モード全開の廊下を渡るとそのおくが浴場で、正面が男湯、右手に女湯。

【写真 上(左)】 卓球台

【写真 下(右)】 浴場入口

脱衣所はゆったりしていて、風とおしよくつかい勝手のいいもの。

金属パイプの脱衣棚に黄みどりの脱衣カゴが渋い!

すべてが湯治本位で機能的につくられています。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 男湯 (画像提供:福沢☆湯キチ氏)

扉を開けると浴場。窓が閉め切られ、天井もさほど高くないのでこもり気味。

カラン2、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。カランはたぶん温泉です。

土曜16時で湯治客と入れ違いに独占でした。

【写真 上(左)】 洗い場カラン

【写真 下(右)】 浴槽 (画像提供:福沢☆湯キチ氏)

青タイル貼10人弱のたっぷりふかめで入りごこちのいい浴槽がひとつ、余計なものがなにもないシンプルさが好感。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 オーバーフロー

石膏の析出が出た石の湯口から熱めの加温源泉をかなりの量投入、槽内注排湯はみあたらずオーバーフローのかけ流しで、加温ながら鮮度感はしっかりと保たれています。

湯口そばにはコップがおいてありました。

お湯は湯口まわりでけっこう熱め、湯口からはなれるほどぬる湯になります。

ただ、湯口そばよりすこしはなれたところの方が浴感がよく、ぬる湯向きのお湯のようにも思いました。

【写真 上(左)】 掲示

【写真 下(右)】 湯色&湯口

無色透明で浮遊物もない清澄なお湯で、甘い石膏臭がしっかりと香り、喉にするすると入っていく芒硝泉系の味わい。美味しいのでついつい飲みすぎてしまいます。

硫酸塩泉系のキシキシとした湯ざわりとよわいとろみがありますが、不思議なことに硫酸塩泉の特徴である指先の青白発光はほとんどありません。

硫酸塩泉のなかにはお湯の重さをほとんど感じない羽布団のように軽いお湯がありますがここもそう。

重量感と力感のある主力源泉「旧湯」とはお湯のニュアンスがあきらかにちがい、むしろ「松の井ホテル」(入湯済、未湯)の自家源泉に近い感じがしました。

【写真 上(左)】 湯色

【写真 下(右)】 ケロリン桶

おだやかな温まりはあるものの火照りのこない格の高さを感じ、からだへの負担がすくなく、夜どおし入りたいようなお湯です。

さすがに自家源泉の湯治宿、お湯の仕上がりはただならぬものがあります。

女将さんもご主人もとても感じのいい方なので、泊まっても居ごこちがいいのではないでしょうか。

〔 源泉名:塩屋源泉 〕

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 32.2℃、pH=8.1、湧出量不明、成分総計=0.81g/kg

Na^+=73.9mg/kg、Ca^2+=160、Fe^2+=0.08、F^-=2.6、Cl^-=72.1、SO_4^2-=421、HCO_3^-=29.3、陽イオン計=237、陰イオン計=525、メタほう酸=6.9 <H15.2.14分析>

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:なし 消毒処理:なし

■ブランドグルメ

〔 利根川清流川のり 〕

利根川の支流で採れる手摘みの淡水産「カワノリ」をベースにしてつくられる佃煮。

独特な歯ごたえがあって、ご飯にかけて食べるとなかなかの美味。

パッケージも渋いです。

道の駅「水上町水紀行館」などで売っています。

〔 2011/03/10UP (2011/02入湯) 〕

E138.58.15.650N36.46.11.305

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 大島鉱泉 「大島鉱泉」 〔 Pick Up温泉 〕

大島鉱泉 「大島鉱泉」

大島鉱泉 「大島鉱泉」住 所 :群馬県富岡市大島148

電 話 :0274-62-1490

時 間 :午後(要時間確認) / 不定休

料 金 :360円(土日祝 750円、17時~ 500円)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (じゃらん観光ガイド)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (群馬銀行 湯めぐり紀行)

鏑川支流野上川沿いにたたずむ一軒宿で、日帰りも受け付けています。

位置的には上信越道「富岡IC」と「下仁田IC」の中間くらいのところ。アプローチが込み入っているので↓の地図を参照ください。

さほど山奥ではないですが行き止まりのような立地にあるので、のどかで落ち着いた雰囲気。花頭窓のある山寺のような鄙びの外観。

庭先には白い立派なにわとりが数羽、放し飼いにされていました。

【写真 上(左)】 にわとり

【写真 下(右)】 玄関

”大島”は地名からとったもので、お盆の時季に催される「大島の火まつり」はお祭り好きにはよく知られています。

「群馬の温泉宿」(求人ジャーナル社)によると「井戸を掘っていたらにおいのある水がわき出し、村共同で管理していたのが大正期。その後先代が買い取り、今に至っている。」という歴史のあるお湯です。

【写真 上(左)】 館内

【写真 下(右)】 帳場のよこが浴場

わかし湯なので事前にTELしてから行きましたが、気さくなおばさんに「あら!早いじゃない、お湯おとす(?)からちょっと待ってね」といわれ、鄙びまくりの帳場横でしばし待機。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 男湯

玄関正面にある浴室の入口は木枠すり硝子で藍色ののれんが掛かり雰囲気抜群。

右が男湯、左が女湯です。

浴室もタイル貼の趣あるもので、黒みかげ石?枠タイル貼り4-5人の浴槽がひとつ。

ピンク色のタイル壁には派手な富士絵が嵌め込まれていて銭湯モード炸裂。料金も銭湯料金の360円。

なんとなくいわきあたりの鉱泉宿に似た雰囲気もあります。

【写真 上(左)】 富士絵

【写真 下(右)】 渋いタイル貼りの内床

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

土曜15時で独占でした。

ベースは沸かしの溜め湯ですが、白い析出の出たカランもあって、微鉄味のあるお湯と水が出ます。

洗い場のカランにも微鉄味がありました。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 浴槽上のカラン

カランのお湯は熱湯、浴槽のお湯も熱めで加熱具合も正当派鉱泉湯(?)。

お湯はほぼ無色透明で無味、秩父の鉱泉によくある渋めのイオウの残留臭?がかすかにあるので真湯ではないような感じがします。

掲示されていた温泉分析書では、HS^-=11.0mg/kg、硫化水素=0.1mg/kgの本格派硫黄泉ですが、宿のパンフにも「無臭で無色透明」とあるのは不思議です。

また、pH=9.2、HCO_3^-=329mg/kg、CO_3^2-=102mg/kgですからかなりのヌルすべ湯になるはずですが、とりたてて特徴のある湯ざわりは感じられませんでした。

それでも真湯とはあきらかにちがう存在感があって、なんといっても浴場の雰囲気がゲキ渋なので、とくに鄙び湯マニアにはマストのお湯かと思います。

筆者後註:Webではイオウ臭ありという情報もあるので、タイミングによって湯づかいを変えているのかもしれません。

〔 源泉名:大島鉱泉 榊の湯 〕

単純硫黄冷鉱泉 17.1℃、pH=9.2、湧出量不明、成分総計=0.99g/kg

Na^+=314mg/kg、Fe^2+=0.06、Cl^-=159、HCO_3^-=329、CO_3^2-=102、HS^-=11.0、陽イオン計=319、陰イオン計=653、硫化水素=0.1 <H8.10.31分析>

■ブランドグルメ

〔 富岡のニラ 〕

群馬は全国でも5指に入るニラの産地で、なかでも富岡市は有力産地です。

JA甘楽富岡(かんとみ)管内では特別栽培農産物としてニラが指定され、栽培情報が開示されています。

〔 2011/02/19内容補強のうえUP (2002/09/20レポ (2002/08入湯)) 〕

E138.51.56.580N36.14.4.460

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 谷川温泉 「旅の湯やど セルバン (ペンション セルバン)」 〔 Pick Up温泉 〕

谷川温泉 「旅の湯やど セルバン (ペンション セルバン)」

谷川温泉 「旅の湯やど セルバン (ペンション セルバン)」住 所 :群馬県利根郡みなかみ町谷川568 (旧 利根郡水上町)

電 話 :0278-72-2097

時 間 :12:30~15:00(要事前確認)、12月~3月は日帰り入浴休止

料 金 :700円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

数多くの源泉をもつ谷川温泉ですが温泉をつかう宿は意外にすくなく、とくにペンション系ではここだけと思われます。

ペンションながら日帰り受け入れしていて、しかも、他の施設ではつかっていない「奥谷川源泉」に入れるので攻めてみました。

【写真 上(左)】 日帰り看板

【写真 下(右)】 入口

場所は、谷川温泉の最奥、「水上山荘」手前のY字路を右に入ってすこし走ったところで、入口に青い日帰り看板がでています。

庭先に貯湯槽(?)らしきものがあります。

ホワイトバレースキー場にもほどちかいところで、冬期(12月~3月)は日帰り休止となるので要注意。

【写真 上(左)】 貯湯槽?

【写真 下(右)】 庭先の貸切露天

庭先には貸切露天がありますが、日帰り可かどうかわからずしかも入浴中だったので内湯に入りました。

内湯はフロントよこから階段をのぼり廊下を渡った先。

廊下に面した部屋はどこも連泊客がいる気配で、ペンションというより湯治宿的につかわれている感じも・・・。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

こぢんまりとした内湯にみかげ石造3-4人の浴槽ひとつ。(女湯は石タイル貼)

扉の外の露天は野草茂る庭に面し風がとおる気分のいいもので、石枠青鉄平造4-5人の浴槽がひとつ。

ともにシンプルながら機能的でつかいやすいもので、ペンションとは思えない充実ぶりです。

湯口まわりには赤茶変&白い石膏の析出がでています。

【写真 上(左)】 女湯の内湯

【写真 下(右)】 女湯の露天

カラン4位(温泉)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜14時で独占~2人。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 男湯の内湯

内湯は赤みかげ石の湯口から10L/min弱投入で槽内注吸湯はなく、全量をオーバーフローのかけ流し。

露天は岩の湯口からの投入と熱湯の少量側面注入で槽内吸湯はなく、潤沢なオーバーフローはこれもかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 男湯内湯の湯口

【写真 下(右)】 男湯露天の湯口

お湯は内湯で適温、露天でぬるめ。

無色透明のお湯には白とうす茶の湯の花がうかび、硫酸塩泉系らしく、湯中の指先が青白く発光しています。

よわい芒硝石膏の味と湯の香で、内湯と露天でイメージが微妙にちがい、内湯は芒硝、露天は石膏が勝っている感じ。

弱ヌルすべ+弱きしきしによわいとろみをまじえたやわらかな湯ざわりで、おだやかによく温もり、浴後は充実した爽快感がでるいかにも谷川温泉らしい上質なお湯です。

料金700円はちと高いような気もしますが、自家源泉だし、湯づかいもいいので温泉好きは攻めてみるのもいいかも。

掲示は2源泉ありました。

内湯の温泉利用証(日本温泉協会Vers)によると、「奥谷川源泉・不動の湯混合泉」(湧出量250L/min、400m引湯管引湯)。

一緒に掲示されていた源泉分布&引湯ルート図によると、混合引湯のような感じもしますが、「ランプの湯」(=庭の露天?)では低温泉流入時間(5:00~7:30、13:00~16:30、18:00~21:30)があるので、それぞれ単独引湯で浴場で混合しているのかも・・・。

そうだとすると内湯と露天のお湯のニュアンスのちがいも説明がつきます。(露天のほうが「奥谷川源泉」の量が多い。)

(帰りにヒアリングしようと思っていたが、お宿の人行方不明になってしまったのでナゾのまま。)

〔 源泉名:谷川温泉 奥谷川源泉 〕

単純温泉(Ca・Na-SO4・HCO3・Cl型) 33.4℃、pH=8.0、130L/min動力、総計=0.18g/kg

Na^+=21.9mg/kg (44.94mval%)、Ca^2+=21.9 (51.70)、Fe^2+=0.01、Cl^-=16.1 (21.70)、SO_4^2-=54.0 (53.81)、HCO_3^-=29.9 (23.52)、陽イオン計=45.1 (2.11mval)、陰イオン計=100 (2.08mval)、メタけい酸=33.9 <H13.1.25分析>

〔 源泉名:谷川温泉 不動の湯 〕

単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型) 54.4℃、pH=8.3、湧出量=測定せず(動力)、総計=0.40g/kg

Na^+=59.4mg/kg (48.20mval%)、Ca^2+=54.3 (50.61)、Fe^2+=0.09、Cl^-=62.9 (34.24)、SO_4^2-=143 (57.54)、HCO_3^-=14.7 (4.64)、陽イオン計=116 (5.35mval)、陰イオン計=226 (5.18mval)、メタけい酸=57.9 <H13.7.18分析>

※ 「不動の湯」はおそらく共有泉*、自家の「奥谷川源泉」だけでは湯温が足りないので、高温泉の「不動の湯」を混合して適温に調整しているのだと思います。(その旨の掲示もあり。)

*)自家源泉と分析依頼者がおなじなので、「不動の湯」はこのお宿の自家で、これを共有泉に回しているかもしれぬが・・・。

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:冬期露天のみ随時 循環:なし(かけ流し) 塩素系薬剤使用:清掃時のみ

〔 館内掲示 〕

当温泉浴場では、

・低温泉(約32度)

・高温泉(約54度)

の2カ所から源泉を引き込み温度調節を行っております。

加水・循環等はしておりません。

〔 2011/02/09UP (2006/07入湯) 〕

E138.57.24.593N36.47.18.989&ZM=10

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 新田温泉 「やくしの湯 ユーランド新田」 〔 Pick Up温泉 〕

新田温泉 「やくしの湯 ユーランド新田」

新田温泉 「やくしの湯 ユーランド新田」住 所 :群馬県太田市新田反町町831-3 (旧 新田郡新田町)

電 話 :0276-57-4126

時 間 :10:00~21:00 / 月休

料 金 :500円/2h

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE旅行)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (湯まっぷ(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

新田義貞公の本拠地として知られる旧新田町にある2000/12オープンの旧新田町営(いまは太田市営)のセンター系施設で、正式名は「太田市新田福祉総合センター風呂棟」というお役所的なもの。

場所は「ジョイフル本田新田店」の南隣、看板は「ユーランド新田」ではなく「福祉総合センター」で出ているので要注意。

Pは280台とたっぷり。

温泉稀少のエリアゆえ開設当初は入場制限も出る大混雑で、いまでも人気施設です。

敷地内に温泉スタンド(100円/100L)もあります。

【写真 上(左)】 温スタ

【写真 下(右)】 メンテばっちりの館内

巨大な施設に見えますが左手は福祉棟、それでも大がかりなもの。

館内は公共施設特有の無機質さがありますが、よくメンテが効いています。

受付のおくにある浴場は、左手が和風、右手が洋風で男女月替交代制。

ここは5回ほど入っていますが、なぜかいつも洋風でした。

【写真 上(左)】 泉源施設?

【写真 下(右)】 浴場入口

高い天井の明るい内湯は、大浴槽(石造20人以上、ジェット・ジャグジー付)、低温サウナに水風呂。

施設規模からすると露天がほしいところか・・・。

カラン10、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜12時で男湯10人程度と空いており拍子抜け。(2002/07)

大浴槽は、窓側に据えられた巨大な石の湯口から大量投入&奥側の石の湯口の投入で、浴槽脇の側溝からの上面。

槽内排湯は不明ですが、掲示類は循環となっています。

【写真 上(左)】 かけ湯

【写真 下(右)】 おくの湯口

お湯は淡い黄濁色透明、弱重曹味(おくの湯口)でよわいカルキ臭と泥臭があります。

おくの湯口ではカルキ臭は感じられず、これは源泉に近いかも・・・?

明瞭なツルすべの湯ざわりと浴後さっぱりの典型的な重曹泉の浴感。

浴後の爽快感にはF^-=6.4mg/kgも貢献しているかと思います。

外観からすかるとハズレっぽいですが、なかなかどうしていいお湯です。

水風呂はちいさいですが、すこぶる水質のよいもので井水使用かも。

泉質はNa^+=95.59mval%、HCO_3^-&CO_3^2-=83.18mval%の純度の高い重曹泉。

東毛エリアは食塩泉系(太田天然温泉「湯源郷」(閉店)、金山温泉「太田安眠の湯」、尾島温泉「利根の湯」)、重炭酸土類泉系(桐生温泉「湯らら」、太田コロナ温泉)、芒硝泉系(笠懸町温泉「かたくりの湯」)など泉質は多彩ですが、ここはやぶ塚温泉とともに重曹泉を代表するお湯だと思います。

〔 源泉名:新田温泉 やくしの湯 〕

Na-炭酸水素塩温泉 48.7℃、pH=8.3、湧出量=測定不能、成分総計=1.68g/kg

Na^+=431mg/kg (95.59mval%)、Fe^2+=0.52、F^-=6.4、Cl^-=109 (14.83)、HCO_3^-=1000 (78.85)、CO_3^2-=27.0、陽イオン計=452 (19.6mval)、陰イオン計=1150 (20.8mval)、メタほう酸=21.3、遊離炭酸=8.4 <H13.4.17分析>

〔 源泉名:新田温泉 やくしの湯 〕

Na-炭酸水素塩温泉 58.3℃、pH=7.6、345L/min(1,600m掘削揚湯)、成分総計=1.84g/kg

Na^+=489mg/kg、Fe^2+=1.75、F^-=7.3、Cl^-=60.5、HCO_3^-=1172、CO_3^2-=3.2、メタほう酸=23.4、遊離炭酸=13.9 <H11.4.13分析>

※H13.4のほうが全体に成分が薄く、泉温も低下しています。

とくに「湧出量=測定不能」となっているのが気になります。

でも、pHは高くなり炭酸イオンも増えているので、オープン時よりヌルすべは強くなってきているのでは?

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:あり 循環ろ過:あり 塩素消毒:あり

(2003/05/12レポ)

--------------------------------------

■新田温泉温泉スタンド (2機、6:00~20:00、100円/100L)

日帰り施設「ユーランド新田」の駐車場横にあるスタンドで、軽トラの荷台に200Lポリタンを積んでやってくる地元の人でけっこう盛況です。

よわい重曹臭に重曹味のお湯はかなり熱かったですが、地元の人の話では温度は日によってけっこう変動するらしい。(この日は熱い方)

3~4倍に希釈して入ると、かすかに緑黄色透明で重曹泉系のツルすべを感じるいいお湯です。

希釈でもかなりのツルすべ感があるので、希釈なしで注ぎ込んだら気持ちいいだろうな~。

■ブランドグルメ

〔 東毛酪農のパスチャライズコーヒー 〕

連れはけっこうコーヒー牛乳マニア(^^)なのですが、彼女がホームグラウンドサイボク天然温泉「まきばの湯」に行くたびに愛飲しているのがこのコーヒー牛乳。

わたしもときどき飲みますが、甘さ控えめで味の濃いすこぶる美味しいもの。

ちょっと調べてみたら、生産者の「東毛酪農業協同組合」(旧新田町)は、ホモジナイズ(牛乳加圧して乳中の脂肪球を砕き小さく均質化すること、短時間均一超高温殺菌工程でおこなわれる)をおこなわないノンホモジナイズドやパスチャライズド(低温殺菌)にこだわり、赤城北麓の自然環境にめぐまれた「根利牧場」をもつなど、品質追求に非常に熱心な組合さんなのでした。

でもって、このコーヒー牛乳は「ノンホモジナイズド」かつ「パスチャライズド」。

やはり「美味しいものにはワケ」があるもの。

新田町の工場横のアンテナショップ「ミルクランド東毛」で、各種アイテムを買うことができます。

(「東毛酪農業協同組合」HPなどを参考。)

〔 2011/01/18加筆・画像追加のうえUP (2002/07/14レポ (2002/07入湯)以来数回入湯) 〕

E139.18.17.440N36.17.48.580

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 老神温泉 「東明館」 (新)

老神温泉 「東明館」(新)

老神温泉 「東明館」(新)※ 旧施設は2009年春に閉館。2010/04/27に全面リニューアルしてオープン。

旧施設のレポは → こちら

住 所 :群馬県沼田市利根町大楊1519-2 (旧 利根郡利根村)

電 話 :0278-56-2641

時 間 :12:00~16:00(受付〆15:00)

料 金 :600円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

老神4号泉という自家源泉をつかう湯宿「東明館」。

片品川の東岸は以前は穴原温泉と呼ばれていたらしく、旅館「東秀館」、日帰り施設「湯元華亭」(入湯済、未レポ)、ここと3軒の施設はすべて独自源泉を使用し、いずれもしっかりとイオウ気が出ています。

旧施設は2009年春に閉館。

これを『3割うまい!!』で知られる埼玉県本拠の中華チェーン「ぎょうざの満洲」が買い取り、2010/04/27に全面リニューアルしてオープンしたもの。

外壁サインには、しっかり「ぎょうざの満洲」のマスコット・キャラクター 、ランちゃんが・・・(笑)

【写真 上(左)】 改装中 (2010年1月)

【写真 下(右)】 オープン後

かなり大規模なリニューアル工事をしていて、館内はまったく様変わり。

ほとんど新築と考えてもいいかと・・・。

室数は20、365日同一価格(1室2名以上1泊朝食付5,500円、素泊まり4,700円)、館内になんと「ぎょうざの満洲」のお店があって、夕食はそこで食べるシステム。(メニュー)

もちろん、この「ぎょうざの満洲」は外部にも開放されています。

【写真 上(左)】 「ぎょうざの満洲」の看板

【写真 下(右)】 案内サイン

旧「東明館」の館内配置をよく覚えていないのですが、たぶん浴場の位置はさして変わりありません。ただ、アプローチが変わっています。

フロントから1階おりて、廊下のおくに入口、左手が男湯、おくが女湯。

男湯の内湯は「赤城の湯」、露天は「吹割の湯」、女湯の内湯は「武尊(ほたか)の湯」、露天は「尾瀬の湯」と名づけられています。

【写真 上(左)】 ロビー (右手が「ぎょうざの満洲」)

【写真 下(右)】 浴場階

浴場手前には、休憩所やフィットネス&卓球ルームもあります。

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 男湯の暖簾

脱衣所はこぢんまり、内湯もさして広くはないですが、窓広く、天井高くて居ごこちよし。

扉を開けると露天。

塀に囲まれているので片品川のながめはありませんが、スペースはけっこう広く開放感はそこそこあります。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯

旧施設は露天が混浴だったり、内湯から露天への通路が冬期閉鎖になったり、いろいろと制約がありましたが、いまは男女湯それぞれに内湯&露天と、つかい勝手のいい浴場になっています。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 内湯の湯口

内湯(白みかげ石造7-8人)は濃灰~墨色の湯の花のでたみかげ石の湯口から投入し、窓側側溝への流し出し。

露天(石枠鉄平石?敷7-8人)は赤茶に色づき、灰色~白の湯の花のでた石の湯口から投入で、槽内注排湯はたぶんなく、赤茶に色づいた上面排湯口からの上面排湯&パスカル方式の排湯。

【写真 上(左)】 露天の湯口

【写真 下(右)】 掲示

内湯・露天ともオーソドックスな浴槽、たっぷりふかめで入りごこちのいいもの。

また、湯づかい掲示はかけ流しで、お湯の感じからしてもまちがいないでしょう。

カラン6、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜15時で3人~独占。

【写真 上(左)】 露天の排湯

【写真 下(右)】 パスカル方式の排湯

湯温は内湯でほぼ適温、露天で適温~ややぬる。お湯はきもち露天(とくに湯口そば)のほうがいいかな?

内湯と露天でお湯のイメージが若干ちがい、イオウ気は露天でつよく、金気は内湯でつよいかと。

内湯のお湯は、うすく翠がかって微濁し灰色~黒の湯の花が少量浮かんで、湯口そばには灰色の湯の花も沈殿。

たまご味+微芒硝味+塩原元湯などで感じられる”味のない味”。金気臭+しぶ焦げイオウ臭+α。

露天のお湯は、石材の色味の加減でよくわからんがたぶんうすく灰色がかって、白と灰と黒の羽毛状の湯の花が大量に舞っています。

味は内湯とほぼ同じでかなりつよいしぶ焦げイオウ臭+α。

どちらも湯中の指先が青白く発光し、硫酸塩泉系のきしきしとイオウ泉特有のスルスルとした湯ざわり。

浴中の温まり感はパワフルですが、浴後は肌にうっすらとイオウ臭がのこり、熱の抜けがよい上質なお湯です。

【写真 上(左)】 内湯の湯色

【写真 下(右)】 露天の湯色

ぱっと見、イオウが表面に出たわかりやすいお湯に思えますが、複雑な成分のうえでイオウと金気が主張する見どころの多い複雑なお湯で、湯なれない客も温泉好きも、ともに満足できるお湯かと思います。

なお、HP画像をみるといまでもタイミングにより白濁することがあるようです。

【写真 上(左)】 女湯の内湯

【写真 下(右)】 女湯の露天

以前よりきもちイオウ気がよわまり、金気がつよまった気がしないでもないですが、鮮度感は以前よりむしろ上がっているかも・・・(とくに露天)。

飲食チェーン新規参入のお宿で、ここまで良質なお湯をキープしているとは正直おどろき。

「東明館」、「東秀館」とハシゴすれば、どんな温泉好きでも、老神温泉の実力を実感するのではないでしょうか。

なお、日帰り回数券(3,000円/6枚)を発行し日帰り受け入れに積極的ですが、リニューアルオープン後は「おいがみ伝説の湯めぐり(湯めぐり手形)」から離脱しています。

「ぎょうざの満洲」会長、金子梅吉氏(現、池野谷ひろみ社長の実父)は老神の隣町に生まれ、よく老神に通われたそう。

そんなこともあり、「東明館」を譲り受け、宿名をあえて変えずにリニューアルオープンさせたようです。

(下記の「HP掲載より」をみても、金子会長はかなり温泉に造詣がふかい方のような気がする。)

ただ、そういった経緯をさしおいても、飲食チェーンによるお宿再生の新規モデルになる可能性があります。(諏訪や熱海など、まちなかの温泉だったら、他の飲食チェーンでも充分勝機はあるような気もする。)

「ぎょうざの満洲」は駅前や団地内に店舗展開し、徹底した低価格メニューの展開、基本的にPを置かない店づくり、自家工場・直営店主義など独自の戦略をとっています。

飲食店単体でみるとネックとなるのはレギュラー店より圧倒的に客数がすくないことと、本拠地から離れてドミナント(エリアを絞った集中的な出店戦略)が効かなくなることかな?

新たな切り口でよみがえった老舗温泉地の湯宿、今後の動向に注目です。

〔 源泉名:老神温泉4号泉 〕

単純硫黄温泉(Na-Cl・SO4型) 50.8℃、pH=7.8、湧出量=測定せず(動力揚湯)、成分総計=0.64g/kg

Na^+=166mg/kg (82.85mval%)、Ca^2+=24.6 (14.11)、Fe^2+=0.17、F^-=8.9、Cl^-=145 (46.73)、SO_4^2-=164 (39.03)、HS^-=5.1、陽イオン計=196 (8.72mval)、陰イオン計=361 (8.74mval)、メタけい酸=68.3、メタほう酸=7.9、硫化水素=1.0 <H16.10.27分析>

※ 旧「東明館」に掲出されていたものと同じ。

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり(気温が低いとき) 循環ろ過循環使用:なし 消毒剤使用:なし

<HP掲載より>

源泉を湯船に流しっぱなしにして、加えている量だけ使い捨てているという昔ながらのやり方です。もったいないことのように思えますが、常に湯船からあふれています。少しでも循環した湯が混ざった場合は、かけ流しとは言えません。

〔 2011/01/10UP (2011/01入湯) 〕

E139.12.46.810N36.39.54.560&ZM=10

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 老神温泉 「東明館」 (旧) 〔 Pick Up温泉 〕

老神温泉「東明館」(旧)

老神温泉「東明館」(旧)※ 2009年春に閉館。現在は経営が移行して2010年春に全面リニューアルしてオープン。

データは旧施設営業時のもの

新施設のレポは → こちら

住 所 :群馬県沼田市利根町大楊1519-2 (旧 利根郡利根村)

電 話 :0278-56-2641

時 間 :時間要問合せ

料 金 :500円

老神4号泉という自家源泉をつかう旅館。

片品川の東岸は以前は穴原温泉と呼ばれていたらしく、旅館「東秀館」、日帰り施設「湯元華亭」、ここと3軒の施設はすべて独自源泉を使用し、いずれもしっかりとイオウ気が出ています。

ここは老神ではもっともイオウが強いという情報があり気になっていましたが日帰り不可という情報もあり、ダメもとで突入したところ玄関先に日帰り入浴可の看板が出ていました。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 内湯の脱衣所

そぐそばの「湯元華亭」にはけっこう車が停まっていましたが、ここは空いていました。

やや年季の入った建物。

浴室は階段をおりて男女別の内湯とすこし離れて混浴の露天があります。

男湯内湯から露天へは通路があってハダカ移動可ですが、当日は積雪で通れなかったので、一度服を着て入りなおしました。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 内湯から片品川の渓谷

イオウ臭ただよう内湯は、赤みかげ石枠タイル貼10人位のしぶい浴槽がひとつとシンプル。

窓の向こう、片品川の渓谷越しに対岸の「朝日ホテル」や「金龍園」がみえます。

うっすらと白いイオウの湯の花のでた石の湯口から50℃近い熱湯を10L/min強投入。

湯口のうえにはコップがおいてありました。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 硫化したカラン

槽内注排湯はなく、全量をオーバーフローのかけ流し。

流路はイオウの湯の花で白くなっています。

カラン6、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜14時で内湯は男女湯とも独占、露天は4人。

【写真 上(左)】 露天全景

【写真 下(右)】 露天の浴槽

露天は岩枠石敷で手前に東屋付の休憩場。

奥側3-4人の適温槽と手前6-7人のぬる湯槽でお湯の行き来があります。

脱衣所はとくになく、入口脇のベンチそばにある脱衣カゴをつかいます。

そばに洗濯機があり、湯治宿としてもつかわれているのかも。

【写真 上(左)】 適温槽の湯口

【写真 下(右)】 ぬる湯槽の湯口

適温槽は白いイオウの湯の花でおおわれた岩の湯口、ぬる湯槽は塩ビパイプからの投入+適温槽からの流れ込みで、槽内排湯は不明ですが相当量のオーバーフローがあり、湯口そばにはコップもおいてあったのでかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 露天の排湯

【写真 下(右)】 露天の湯色

内湯も露天もお湯のイメージはほぼ同じです。

かすかに灰白濁(光線の加減でうすい翠色)し白い湯の花の舞うお湯は、たまご味にしぶ焦げ&甘いイオウ臭+弱ラムネ臭で完璧にイオウ泉のイメージ。

これまで入った老神のお湯ではいちばんイオウ気が強いです。

どちらかというとキシキシ系で、これにイオウ系のスルスルとした湯ざわりが加わります。

成分うすめなので、じっくりと長湯でイオウ泉を楽しめるなかなかにいいお湯です。

【写真 上(左)】 内湯の湯色

【写真 下(右)】 旧「東明館」

浴後に女将さんと話しをしました。

分析時にはパイプがつまり気味で50.8℃となっているが、毎日計測しているところでは、52~53℃は出ているとのこと。

温泉をまわっているというと、分析書のコピーと昔の分析書のコピーまでくださいました。

女将さんも親切だし、このエリアではもっともイオウがつよいお湯で湯づかいもいいので、ここはおすすめです。

〔 源泉名:老神温泉4号泉 〕

単純硫黄温泉(Na-Cl・SO4型) 50.8℃、pH=7.8、湧出量=測定せず(動力揚湯)、成分総計=0.64g/kg

Na^+=166mg/kg (82.85mval%)、Ca^2+=24.6 (14.11)、Fe^2+=0.17、F^-=8.9、Cl^-=145 (46.73)、SO_4^2-=164 (39.03)、HS^-=5.1、陽イオン計=196 (8.72mval)、陰イオン計=361 (8.74mval)、メタけい酸=68.3、メタほう酸=7.9、硫化水素=1.0 <H16.10.27分析>

※旧分析データ

〔 源泉名:老神温泉4号泉 〕

単純硫黄温泉(Na-Cl・SO4型) 55.2℃、pH=8.6、湧出量=測定不能(動力揚湯)、成分総計=0.63g/kg

Na^+=175mg/kg (83.12mval%)、Ca^2+=27.3 (14.86)、Fe^2+=0.04、F^-=9.47、Cl^-=156 (47.09)、SO_4^2-=178 (39.60)、HS^-=2.49、陽イオン計=209 (9.17mval)、陰イオン計=375 (9.34mval)、メタけい酸=36.1、メタほう酸=8.49、硫化水素=0.1 <H6.12.21分析>

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 濾過循環:なし 消毒剤使用:なし

〔 2011/01/10加筆・画像補強のうえ再UP (2006/01/21レポ (2006/06入湯)) 〕

E139.12.46.810N36.39.54.560&ZM=10

【BGM】

→ 〔直リンク〕 (埋め込み無効)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |