関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

22.榛名神社

公式Web

高崎市榛名山町849

主祭神:火産霊神、埴山姫神

式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社

御朱印揮毫:榛名神社

・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。

赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。

榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。

社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。

下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。

『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。

江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。

榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。

高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。

また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。

江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。

ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。

-----------------------------------------------------

御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。

榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。

この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。

いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。

「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。

『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。

また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。

元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。

なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。

同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。

まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)

”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。

柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。

また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。

↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。

榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。

『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」

「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。

また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。

ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。

榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。

つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。

この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。

『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。

源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。

さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。

以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。

八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。

-----------------------------------------------------

講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。

随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。

奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。

神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。

対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。

手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。

石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。

信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。

彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。

あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。

神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。

本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。

本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。

御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。

国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。

祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。

境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。

ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。

御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。

23.大森神社

高崎市下室田町919

主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社

御朱印揮毫:大森神社

御朱印

【写真 上(左)】 境内掲示

【写真 下(右)】 参道と拝殿

現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。

■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より

国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら

「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」

これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。

伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。

「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))

主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命

國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。

國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。

國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。

『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。

武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。

また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。

以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。

なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。

滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。

向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 神楽殿

【写真 下(右)】 拝殿

社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。

参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。

拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。

軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。

【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿

【写真 下(右)】 水引虹梁中備

【写真 上(左)】 木鼻(右)

【写真 下(右)】 木鼻(左)

千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。

水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。

虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。

海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。

向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。

【写真 上(左)】 拝殿向拝

【写真 下(右)】 拝殿扁額

本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 金鑽神社

摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。

手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。

御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。

通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。

24.中嶋稲荷神社

高崎市下室田町1219

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:中嶋稲荷神社

この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。

とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 下(右)】 鳥居の扁額

そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。

拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。

鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。

【写真 上(左)】 鳥居と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印

石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。

拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

由緒書はなく創祀などは不明です。

御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。

25.矢背負稲荷神社

高崎市下室田町3293

主祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:稲荷大明神

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。

鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。

しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。

その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)

武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。

永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。

この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。

鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。

遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。

鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。

4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。

上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。

その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。

創祀にはもう一説あるようです。

里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。

白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)

里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。

里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。

里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。

とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。

発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。

室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。

家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。

また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。

永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。

以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。

しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。

いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。

それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)

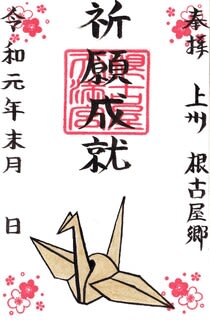

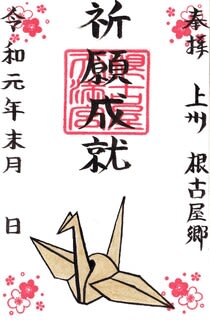

26.根古屋天満宮

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋天満宮

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。

城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。

「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。

御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。

27.根古屋道祖神

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)

矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)

そちらの道祖神の御朱印かと思われます。

道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。

矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。

絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。

下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。

道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。

【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居

【写真 下(右)】 鳥居

集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。

この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 参道からの拝殿

そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。

ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。

あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。

階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。

登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。

切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。

水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮

【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額

根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。

「天満宮」の扁額が掲げられています。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ ノーサイド - 松任谷由実

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

22.榛名神社

公式Web

高崎市榛名山町849

主祭神:火産霊神、埴山姫神

式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社

御朱印揮毫:榛名神社

・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。

赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。

榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。

社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。

下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。

『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。

江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。

榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。

高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。

また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。

江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。

ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。

-----------------------------------------------------

御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。

榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。

この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。

いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。

「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。

『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。

また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。

元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。

なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。

同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。

まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)

”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。

柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。

また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。

↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。

榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。

『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」

「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。

また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。

ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。

榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。

つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。

この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。

『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。

源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。

さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。

以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。

八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。

-----------------------------------------------------

講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。

随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。

奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。

神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。

対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。

手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。

石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。

信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。

彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。

あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。

神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。

本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。

本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。

御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。

国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。

祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。

境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。

ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。

御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。

23.大森神社

高崎市下室田町919

主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社

御朱印揮毫:大森神社

御朱印

【写真 上(左)】 境内掲示

【写真 下(右)】 参道と拝殿

現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。

■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より

国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら

「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」

これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。

伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。

「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))

主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命

國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。

國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。

國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。

『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。

武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。

また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。

以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。

なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。

滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。

向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 神楽殿

【写真 下(右)】 拝殿

社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。

参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。

拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。

軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。

【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿

【写真 下(右)】 水引虹梁中備

【写真 上(左)】 木鼻(右)

【写真 下(右)】 木鼻(左)

千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。

水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。

虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。

海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。

向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。

【写真 上(左)】 拝殿向拝

【写真 下(右)】 拝殿扁額

本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 金鑽神社

摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。

手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。

御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。

通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。

24.中嶋稲荷神社

高崎市下室田町1219

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:中嶋稲荷神社

この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。

とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 上(左)】 神社への道【写真 下(右)】 鳥居の扁額

そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。

拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。

鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。

【写真 上(左)】 鳥居と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印

石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。

拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

由緒書はなく創祀などは不明です。

御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。

25.矢背負稲荷神社

高崎市下室田町3293

主祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:稲荷大明神

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。

鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。

しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。

その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)

武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。

永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。

この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。

鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。

遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。

鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。

4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。

上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。

その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。

創祀にはもう一説あるようです。

里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。

白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)

里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。

里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。

里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。

とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。

発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。

室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。

家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。

また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。

永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。

以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。

しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。

いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。

それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)

26.根古屋天満宮

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋天満宮

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。

城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。

「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。

御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。

27.根古屋道祖神

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)

矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)

そちらの道祖神の御朱印かと思われます。

道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。

矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。

絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。

下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。

道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。

【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居

【写真 下(右)】 鳥居

集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。

この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 参道からの拝殿

そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。

ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。

あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。

階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。

登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。

切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。

水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮

【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額

根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。

「天満宮」の扁額が掲げられています。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ ノーサイド - 松任谷由実

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 伊香保温泉... | ■ 魔法の黄色い靴 » |