10月24~25日、寒河江市の教育委員会が中心にjなった「白岩城シンポジュウム」がありました。

24日は討論、25日は城跡をめぐるものでした。

子どものころ、小3から中2にかけて、新聞配達のために毎日歩いた道ですが、知らないことばかりでした。

攻めよせる敵を防ぐための「虎口(こぐち)」、「へー、ここはそんな役割のところだったんだ!」と新鮮な驚きに。

「郭(くるわ)」や「土塁跡」、お堀跡の石垣、直参(じきさん)の侍の屋敷跡と言われる「直屋敷」の石垣、「矢竹」(弓矢用の節の太くない笹)・・・などなど、興味しんしんでした。

これは、白岩城のお濠の跡の石垣です。

矢竹。弓矢に使えるように、節が太くない種類の竹。白岩城のまわりのあちこちに自生しています。

「化け石」。

城の付近の山路にあり、「刀傷」と言い伝えられる傷跡の残る石。

二つの伝説が伝えられており、一つは、美しい娘を城に召し上げようとしたが逆らったので、一刀両断に切りつけたところ、娘は石になり、刀傷が残ったのだそうな。

もう一つは、戦のさなか、一人の侍が殿様を助けるために闘い、切られたら石になり、刀傷が残ったのだそうな。

(『心の教育』ぬくもりの里しらいわ実行委員会刊『白岩ふるさと歴史探訪』より)

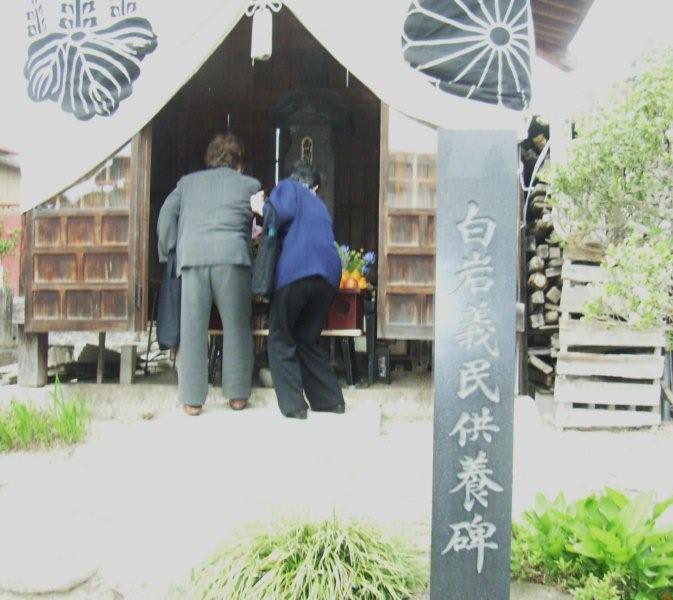

白岩義民の歴史からは、初めの言い伝えに切迫感を感じますが、はて、真実はどうか? みなさんの眼で直に確かめていただくしかないようですね。