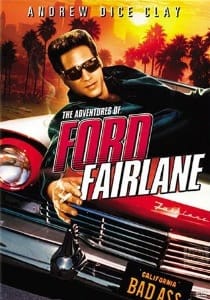

今回は何と、現役の女性アイドルグループ三題(笑)。まず紹介したいのが、大阪出身の4人組PassCode(通称:パスコ)のメジャーレーベルでの2枚目のアルバム「CLARITY」である。

ロックをアイドルに歌わせるという方法論は、今さら珍しくもない。それらしいナンバーは昔からいくつも存在していたし、BABYMETALのようにワールドワイドな人気を獲得した例だってある。だが、このPassCodeのサウンドのロックに対するハマり具合は尋常ではない。ただハードでラウドなだけではなく、女性ユニットとしては屹立したオリジナリティを獲得している。

基本はEDMをベースにしたヘヴィロックだが、曲の途中で(プログレッシブ・ロックを思わせる)転調や変拍子が突如として現出し、まさに先の読めない展開でスリル満点だ。特に印象付けられるのは、メンバーの一人である今田夢菜の“デスメタル声”でのシャウトで、最初聴いたときには一体何が起こったのか分からず呆気にとられてしまった。

また、ハード一辺倒ではなく時折メロディの美しさを感じさせるのも見事で、アルバム全体通して聴いても飽きることは無い。それからネット上でライブの映像もチェックしたが、剣呑な雰囲気が充満していて実にスリリング。ロック好きならばチェックしておいて絶対に損はないだろう。

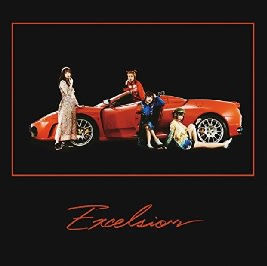

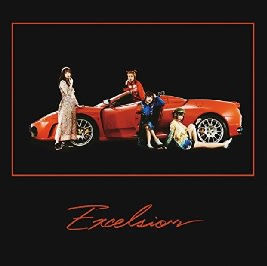

2015年に結成された4人組フィロソフィーのダンス(通称:フィロのス)のサード・アルバム「エクセルシオール」は、最近私のリスニングルームのヘビーローテーションになっている。

彼女たちのサウンドは、ハッキリ言って“オヤジ殺し”である(笑)。70年代から80年代にかけて流行ったソウル、ファンク、ディスコ、シティ・ポップ、R&Bなどを現代的味付けで展開させている。そして全体に流れるブラックミュージックのフィーリングが何とも憎い。昔若い頃にこの手の音楽を半ば気取って聴いていた今のオッサンどもは、このフィロのスのパフォーマンスに接すると一発でマイってしまうだろう。

面白いのは、このグルーブは各メンバーのキャラが恐ろしく“立って”いることだ。見た目が個性的であるのはもちろん、声の質がそれぞれ全く異なる。特に、本格派ソウルシンガーみたいな日向ハルの野太い声と、十束おとはの典型的“アニメ声”が同一ナンバー内で交互に現れるのを目の当たりにすると、軽い目眩さえ起こしてしまう。それでいて4人のチームワークは万全で、この4人でしか出せないサウンドを提供しているのは見上げたものだ。

そして曲のクォリティの高さには驚愕する。どのナンバーもポップに練り上げられており、捨て曲が無い。そして繰り返し聴くごとに味が出てくる。正直言って、今一番観てみたいのが彼女たちのライブだ。

2016年にデビューした4人組ヤなことそっとミュート(通称:ヤナミュー)のサウンドも、ある意味“オヤジ殺し”だ。しかしながら、前述のフィロのスとは違い、少々聴き手を選ぶ。この手の音に反応するのは、90年代から2000年代はじめに一世を風靡したグランジ、オルタナティヴ系のロックにハマっていたオッサンどもである。

購入したのは2枚目のアルバム「MIRRORS」だが、グランジ系に加えてシューゲイザー系やエモ、スクリーモ系の要素も取り入れ、アグレッシヴな展開を見せている。特に印象付けられるのがギターワークで、このスピード感と絶妙な歪み具合は、まさにグランジ。確かなテクニックに裏打ちされ、実にカッコイイのだ。

この暴力的なギターをバックに、浮遊感のある女性ヴォーカルが重なる様子は、まさに唯一無比の世界観を獲得している。各曲の組み立て方は上質で(一つのナンバーの中で何度も山場がある)、高踏的な歌詞も相まって、ロックアルバムとしても実に良く出来ていると思う。とにかく最初から最後まで気を抜けないヴォルテージの高さで、聴いた後の満足感は大きい。

さて、いままでアイドルソングに各音楽ジャンルの要素を盛り込ませた例はたくさんあったが、あくまでそれは“○○風味のアイドル歌謡”に過ぎなかった。ところが今回挙げたグループのサウンドは“アイドル風味の○○”だ。つまり各ジャンルでアイドルという形状を取り入れ、出来上がった音楽はそのジャンルの方向に完全に振り切っている。

いくら手練れの音楽ファン(≒オッサン)が喜ぶサウンドだといっても、裏で支えるスタッフは若手ばかりだ。だから当然若い層に向けてのアピールを想定している。私は最近知ったのだが、こういうコンセプトを持つアイドルを“楽曲派”と呼ぶらしい。もちろん、本人達にはその音楽スタイルを使いこなすだけのスキルが要求される。また“アイドルではなくアーティストの領域を指向している”というわけではなく、ちゃんとアイドルらしい瑞々しさや甘やかさも備えている。

“楽曲派”のユニットは今回挙げた3つ以外にも複数存在するが、いくらアイドルでも厳密に言えばミュージシャンの端くれである。だから自らが歌う楽曲に関しては水準の高さを望むのは当然の話だ。その意味では“楽曲派”こそが本来のアイドルではないかという気がしてくる。そういえば昔のアイドル(80年代前半ぐらいまで)は音楽好きが多く、プロデュースする側もそれに応えていたように思う。

最近では楽曲やパフォーマンスよりも握手会などで愛嬌を振りまくことが重要視され、無意味な足の引っ張り合いの挙げ句、暴行事件やイジメ問題などを引き起こしている“極端な多人数のグループ”が目立つ。そういう“ひと山いくらのビジネス”が今後も長く通用するとは思えない。ある意味アイドルの“王道”である“楽曲派”の大手メディアへの露出を望みたいところだ。

ロックをアイドルに歌わせるという方法論は、今さら珍しくもない。それらしいナンバーは昔からいくつも存在していたし、BABYMETALのようにワールドワイドな人気を獲得した例だってある。だが、このPassCodeのサウンドのロックに対するハマり具合は尋常ではない。ただハードでラウドなだけではなく、女性ユニットとしては屹立したオリジナリティを獲得している。

基本はEDMをベースにしたヘヴィロックだが、曲の途中で(プログレッシブ・ロックを思わせる)転調や変拍子が突如として現出し、まさに先の読めない展開でスリル満点だ。特に印象付けられるのは、メンバーの一人である今田夢菜の“デスメタル声”でのシャウトで、最初聴いたときには一体何が起こったのか分からず呆気にとられてしまった。

また、ハード一辺倒ではなく時折メロディの美しさを感じさせるのも見事で、アルバム全体通して聴いても飽きることは無い。それからネット上でライブの映像もチェックしたが、剣呑な雰囲気が充満していて実にスリリング。ロック好きならばチェックしておいて絶対に損はないだろう。

2015年に結成された4人組フィロソフィーのダンス(通称:フィロのス)のサード・アルバム「エクセルシオール」は、最近私のリスニングルームのヘビーローテーションになっている。

彼女たちのサウンドは、ハッキリ言って“オヤジ殺し”である(笑)。70年代から80年代にかけて流行ったソウル、ファンク、ディスコ、シティ・ポップ、R&Bなどを現代的味付けで展開させている。そして全体に流れるブラックミュージックのフィーリングが何とも憎い。昔若い頃にこの手の音楽を半ば気取って聴いていた今のオッサンどもは、このフィロのスのパフォーマンスに接すると一発でマイってしまうだろう。

面白いのは、このグルーブは各メンバーのキャラが恐ろしく“立って”いることだ。見た目が個性的であるのはもちろん、声の質がそれぞれ全く異なる。特に、本格派ソウルシンガーみたいな日向ハルの野太い声と、十束おとはの典型的“アニメ声”が同一ナンバー内で交互に現れるのを目の当たりにすると、軽い目眩さえ起こしてしまう。それでいて4人のチームワークは万全で、この4人でしか出せないサウンドを提供しているのは見上げたものだ。

そして曲のクォリティの高さには驚愕する。どのナンバーもポップに練り上げられており、捨て曲が無い。そして繰り返し聴くごとに味が出てくる。正直言って、今一番観てみたいのが彼女たちのライブだ。

2016年にデビューした4人組ヤなことそっとミュート(通称:ヤナミュー)のサウンドも、ある意味“オヤジ殺し”だ。しかしながら、前述のフィロのスとは違い、少々聴き手を選ぶ。この手の音に反応するのは、90年代から2000年代はじめに一世を風靡したグランジ、オルタナティヴ系のロックにハマっていたオッサンどもである。

購入したのは2枚目のアルバム「MIRRORS」だが、グランジ系に加えてシューゲイザー系やエモ、スクリーモ系の要素も取り入れ、アグレッシヴな展開を見せている。特に印象付けられるのがギターワークで、このスピード感と絶妙な歪み具合は、まさにグランジ。確かなテクニックに裏打ちされ、実にカッコイイのだ。

この暴力的なギターをバックに、浮遊感のある女性ヴォーカルが重なる様子は、まさに唯一無比の世界観を獲得している。各曲の組み立て方は上質で(一つのナンバーの中で何度も山場がある)、高踏的な歌詞も相まって、ロックアルバムとしても実に良く出来ていると思う。とにかく最初から最後まで気を抜けないヴォルテージの高さで、聴いた後の満足感は大きい。

さて、いままでアイドルソングに各音楽ジャンルの要素を盛り込ませた例はたくさんあったが、あくまでそれは“○○風味のアイドル歌謡”に過ぎなかった。ところが今回挙げたグループのサウンドは“アイドル風味の○○”だ。つまり各ジャンルでアイドルという形状を取り入れ、出来上がった音楽はそのジャンルの方向に完全に振り切っている。

いくら手練れの音楽ファン(≒オッサン)が喜ぶサウンドだといっても、裏で支えるスタッフは若手ばかりだ。だから当然若い層に向けてのアピールを想定している。私は最近知ったのだが、こういうコンセプトを持つアイドルを“楽曲派”と呼ぶらしい。もちろん、本人達にはその音楽スタイルを使いこなすだけのスキルが要求される。また“アイドルではなくアーティストの領域を指向している”というわけではなく、ちゃんとアイドルらしい瑞々しさや甘やかさも備えている。

“楽曲派”のユニットは今回挙げた3つ以外にも複数存在するが、いくらアイドルでも厳密に言えばミュージシャンの端くれである。だから自らが歌う楽曲に関しては水準の高さを望むのは当然の話だ。その意味では“楽曲派”こそが本来のアイドルではないかという気がしてくる。そういえば昔のアイドル(80年代前半ぐらいまで)は音楽好きが多く、プロデュースする側もそれに応えていたように思う。

最近では楽曲やパフォーマンスよりも握手会などで愛嬌を振りまくことが重要視され、無意味な足の引っ張り合いの挙げ句、暴行事件やイジメ問題などを引き起こしている“極端な多人数のグループ”が目立つ。そういう“ひと山いくらのビジネス”が今後も長く通用するとは思えない。ある意味アイドルの“王道”である“楽曲派”の大手メディアへの露出を望みたいところだ。