元々のスケジュールでは、先々週末行くはずが、(奥さんも私も)仕事の都合で行くことができず、

梅が散ってまうで!と、やきもきしていましたが、

「筑波山遠足計画(2019.3.3)」の通り、

先週末の日曜日、歩くのが嫌いな奥さんと(苦)、筑波山に行ってまいりました。

ゆえに、ケーブルカーもロープウェイも使います。なので、登山ではありません。

むしろ、遠出して、山にも登った挙句、一日の歩数が15,000歩いかないのではないかと心配しました。

(私は一日の歩数目標を、15,000歩にしていて、これを割ると、気分がよくないのと、いろんなアプリでのポイント入手の都合がよくない)

さて、つくばセンターのシャトルバス始発(8:00)に乗るべく、

かなりの早起きをし(お弁当は前日に作り置きしておきました)、早朝の秋葉原駅へ。

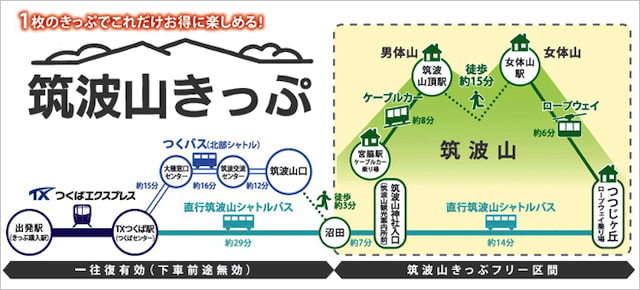

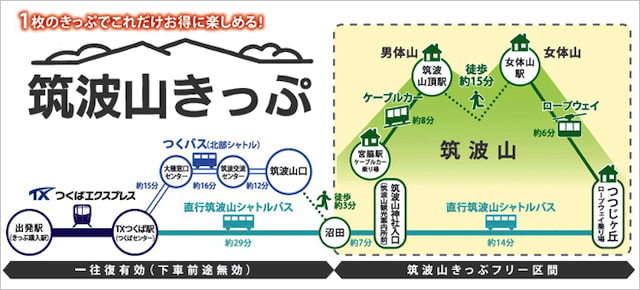

予定通り、”筑波山きっぷ(4,300円)”を購入し、予定よりちょい早い、つくばエクスプレスの快速電車に乗り、一路、つくばへ。

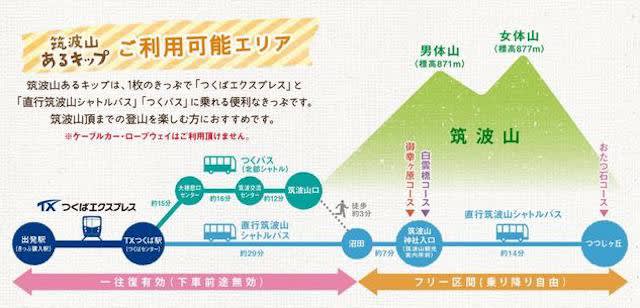

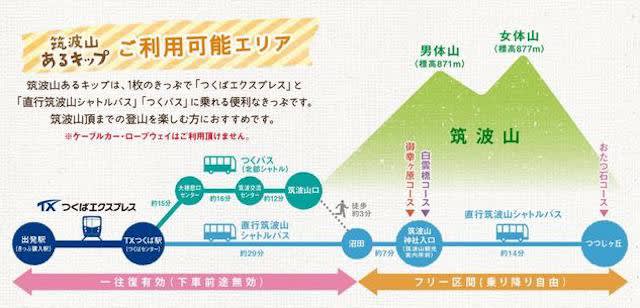

ちなみに、”筑波山あるキップ(3,300円)”というものもあると、駅員さんに丁寧に説明いただきました。

ケーブルカー、ロープウェイなしだと、1,000円安くなります。これも、価格的にはお得です。次回、奥さん抜きの時は、こっちだなと。

電車に揺られて45分。

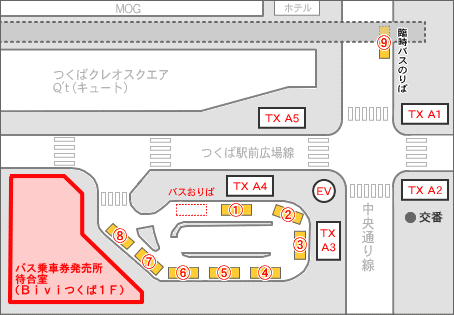

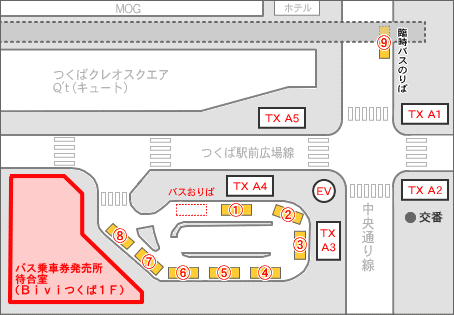

7:15分くらいに着いてしまったので、チケットカウンターは開いていませんが、待合室は開いていて、暖房も入っていたので、こちらでバスを待つことにしました。

ただ、シャトルバスの①番乗り場には、寒い中並んでいる方も数名いらっしゃるのが気になって、気になって、落ち着かず、

7:40頃には、お互い「並ぶか?」と①番乗り場に向かいました。

でも、これが正解でした。

我々が乗り場に行ったタイミングで、シャトルバスがやってきたのですが、

我々が、”座ることができた”最後の二人でした。

そして、ちょうど電車が着いたタイミングだったのか、上の図で”TX A4”の出口から、多くの登山客が上がってきました。

奥さんと「あっぶなあ、、、40分立つところだった。」と一安心しました。

(その心根が、すでに、登山やトレッキングの精神ではありませんね)

通路に立つ人がいっぱいになったところで、バスは出発。定刻前の7:50頃。

結構な人が外にいるのですが、次の7:30まで待つのでしょうか。

それとも、同じ時刻で、何台か出るのでしょうか。そこは不明でした。

あと、バス小さいね。

1. 筑波山神社

30分程度バスに揺られ、”筑波山神社入口”に到着しました。

我ら以外は、結構それっぽい装備、格好をされており、

”始発”という時間が時間ですから、皆さん、登山道を登るんでしょうね。

ケーブルカー&ロープウェイな我らは、普通のタウン着&スニーカーでしたが。

鳥居をぬけ、

階段を上ると

筑波山神社の拝殿があります。

なんだか、崇高というか重厚で、迫力がありますね。由緒はこちらから。

ベトナム赴任前に行った出雲大社もこんな迫力だったような。

ただ、注連縄が細いな(って、観点がおかしいよね)

2. 自然研究路、男体山頂

左手に進んでいくと、分かれ道があります。

右側の石の鳥居は、登山道。左側の階段はケーブルカーの宮脇駅へ。

”予定通り”左の階段を進みます。

同じバスで、ちゃんとした装備をされていた方々は、もちろん、筑波山神社参詣の後、右の登山道を登っていかれました。

(次は、あっちのグループに入れてください)

さて、ケーブルカーの宮脇駅です。3月の始発は9:20なのですが、シャトルバスが早く出たこともあり、随分時間が余りました。

そこで、、、お腹が空いたので(売店も開いていないので)、お弁当(おにぎり等)を半分食べて待つことになりました。

自己正当化の理由は、、、朝早かったしね。

ちなみに、ここから見る景色も良かったですよ。

バスで結構、上に登ってきたことが分かります。

おにぎり一個食べて、卵焼きなどのおかずも胃に入れたところで、漸くケーブルカーが出発します。

なお、これは、職員を山頂駅に運ぶために、前に出発した緑のケーブルカー(始発前)

我々の始発は、山頂から入れ替えに下ってきた、赤のケーブルカーでした。

森の中を進むので、乗っている間、景色はさほどでもありませんでしたが、山頂駅でケーブルカーを降りて、登ってきた斜面を見ると、かなり急な勾配を登ってきたんだな、と思いました。

男体山はケーブルカー、女体山はロープウェイと、異なる乗り物が採用されてますが、地形の差もあるのかしら。

御幸ヶ原から見る景色です。更に高いところに来たな〜っと。

向こうに見えるのは、女体山頂。

我々はケーブルカーの始発で登ってきたのですが、すでに結構な数の人がいました。

皆さん、自家用車やツアーバスで来て、登山道を登ってきたのでしょうかね(9:30頃ですから、8:00に登り始めれば、着くはずですから)

さて、我々は、計画通り、自然研究路に行きますよ!

この”自然研究路”ですが、上高地の整備された遊歩道のようなものと、勝手に思い込んでしたのですが、、、

結構、ハードでした。。。

親鸞聖人ゆかりの”立身石”ですが、石を見上げて、写真を取るには、脇道に逸れて、急な自然石の足場を降りなければなりませんでした。

奥さんからは「危ないから止めな」の連呼。

そして、ちょっと先へ行くと通行止で、迂回路の道標があります。

ちなみに、あらゆるパンフに”一部通行止め”と記載(印刷)されており、先ほどの案内図の下にも、注意書きが貼られていました。

なんか、私って、いろいろ綿密に調べる割には、割と深刻な情報が抜けていたりするんですよね。。。

迂回路は、男体山頂に向かうようですが、こんな更にハードな道です。

なんとか、山頂に到着、、、

更に、一段、高いところからの楽しめます。が、身体的にはすでに疲労して、それが気持ちの盛り上がりを抑えてしまっています(苦)

あちらに、女体山頂が見えます。あっちに行くのも、こんな苦労が待っているのだろうかと、夫婦で表情が曇ります。

自然研究路に戻る迂回路も、ちょっと行ってみたのですが、、、

、、、御幸ヶ原に戻ることにしました。

下りるのに選んだ、通常の登り道は、自然研究路の迂回路と異なり、一部を除いて、まだ緩やかでした。が、後の祭。

御幸ヶ原に戻り、男体山頂を振り返って「キツかった。。。」(しかし、天気はいいなあ)

3. 女体山頂

自然研究路を逆から再出発することも可能でしたが、奥さんに反対されるまでもなく、私自身、気持ちは萎えており、女体山頂へ向かうことに。

こちらは、緩やだといいけどな。

と思いきや、そうでもありません。

途中、”ガマ石”がありました。

口を開けたガマに見えますが、私にはジュラシックパークのラプトルに見えましたが、いかが?

なお、この”ガマ石”を見るまで、他の見所である”大石重ね”、”紫峰杉”をスルーしてきた事に気がつきました。

それほど、自然研究路と男体山頂への道が、我々を疲れさせていたのですね。

奥さまに至っては、登ること、足元に夢中で、この大きさな”ガマ石”にも気づいていませんでした。

(私に言われて、引き返して、一応、見てきたようですが)

こちらも、キツい石場を登って、女体山頂です。

この小ちゃい渡橋、”天浮橋”という見所(パワースポット?)らしいのですが、う〜ん、どうでしょう。。。

その先の岩場が混雑しています。

というのも、岩場がせり出していて、270°の絶景が楽しめます。

遠くに、霞ヶ浦が見えます。

ただ、本当に何もない岩場で、足場も良くないので、下の方を見ると(写真に見えるのは、ロープウェイのつつじヶ丘駅)、足が震えます(苦)

奥さまは怖くて登ってきませんした。と言うか、すでに心身共に、疲れ切っていたかも。

ロープウェイの女体山頂駅に向かいます。

駅の展望台からの眺めです。霞ヶ浦も見えるし、ここからでも結構いいですね。

後ろは、男体山頂、御幸ヶ原です。男体山頂と女体山頂の間は、結構ハードなコースであったんだと再認識しました。

なお、この時点で、まだ10:45。

予定より早いですが、11:00のロープウェイに乗って降ります。疲れましたね。。。

ロープウェイからの景色が、少しリフレッシュさせてくれます?

次は、梅園に行く予定ですが、12:00までバスがないので、

つつじヶ丘駅のレストハウスで、お弁当の残り半分を食べて、お土産を物色します。

茨城といえば、基本は、水戸黄門、納豆、そして

筑波山なのガマ、は分かるのですが、あまり齧り付きたくはないかな。

他のレストハウスは、かなりレトロにガマづいていますが、、、なんか、(地方の行楽地)らしいと言えばらしいかな。

4. 筑波山梅園

さて、シャトルバスで、朝降りた、筑波山神社入口まで行き、そこから徒歩数分、筑波山梅園です。

ちょっと都内、近所の梅園とスケールが異なり、驚きました。山肌に梅林が広がります。

梅の木の丈が短いかな。かがんで、森の中を進む感じは、ちょっとトトロっぽい。

入口には、白梅は”見頃過ぎ”、紅梅は”見頃”と掲示板があったのですが、むしろ白梅が満開で、紅梅は見頃を過ぎているような、、、

帰ってきてHPの開花状況を確認したら、案の定、逆でしたね(掲示板が間違っていたのか、それとも見方を誤っていたのか?)

そんな中、全体的に未だ綺麗に咲いている紅梅です。花見客が沢山なので、人通りが切れるのを随分待って撮りました。

梅は枝が上に伸びているところに、間隔をおいて、小さな花をつけるところが好きです。

何だろう、この感覚。バーっと広がる桜とは違って、もっとコマいところがいいんですよね、梅は。

ただ、広域にバーっとあるのもいいですね。手前といいますか足元に梅の花が広がり、遠目に関東平野が拡がる光景です。

こんなのもあったのですが、

何か由来がある梅の木ではなく、イベント的にお祓いをして、絵馬をかけているようでした。

う〜ん、まあ、お祭りですからね。

と言う事で、壮大な梅林を堪能できました。

願わくは、ベストであった、先週末に行けていたらなあ。。。

(3/7(木)、3/12(火)の開花情報が、白梅、紅梅共に満開となっているので)

まあ、来年こそは。

その前に、4月下旬から5月中旬のツツジですかね。

しかしまあ、今回、ケーブルカーとロープウェイで物足りないかな、などと。

毎日10km歩いているからと言って、慢心がありましたね。

平らな舗装路を歩くのと、丸太階段や不規則な自然石の足場を歩くのは全く違いました。

ちょっと鍛え直さないと、

歩くことだけに必死になって、全然楽しめないです。

それと、普段の散歩、ウォーキングでは、私としては緩めの靴がいいのですが、

山道は違いました。

グリップが効かず、危ないし、余計に疲れました。

”フィールドウォーキングシューズ”ではあったのですが、サイズを合わせた”トレッキングシューズ”が要ります。

反省しました。

と同時に、登山までは行きませんが、トレッキングへの興味は湧いてきました。

先月、何気なく本屋で買ったものの、パラパラとしか見ていなかった”ランドネ”を、まずは読み返します。

ではでは。